世はまさに百花繚乱の花盛り。

誰もが春爛漫を謳歌する季節だ。

どの新聞やテレビからも、各地の春祭りが報じられる。

「祭り」の語源は、神々に対し奉る(たて―まつる)とか。

故に、土地土地の神に捧ぐ伝統的な祭りには、郷土色が色濃い。

だが、故郷と呼べる場所も無い、ぼくにとっての祭りとは、新興住宅の住民らが、勝手に創り出した俄か仕立て甚だしきものだった。

とは言えそれは、移り住んだ皆がその地を、我が故郷にせんとばかりに、あの忌まわしい戦争を潜り抜けた長老たちが、知恵を絞って創り上げた苦心作。

だからかその祭りは、各地の祭りを真似た良いとこ取りのごった煮さながら。

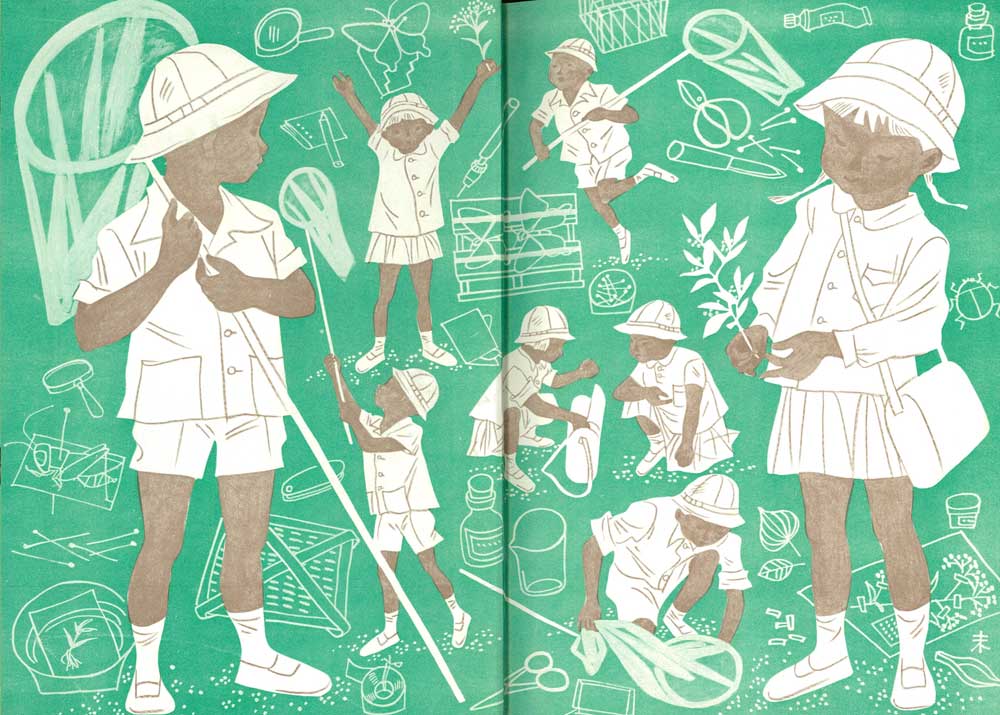

昭和半ばは、交通網の整備も十分でなく、おいそれとは帰省も儘ならぬ。

皆その寂しさを紛らわさんと、例え継ぎ接ぎだらけのヘンテコな祭りでも、僅かながらに古里を偲んだのだろう。

その中に「曲打ちの辰っちゃん」と、長老たちに可愛がれたオッチャンがいた。

とは言え、小学校低学年のぼくには、随分立派なオッチャンに見えたもの。

だが実際には、30歳前後の新婚さん。

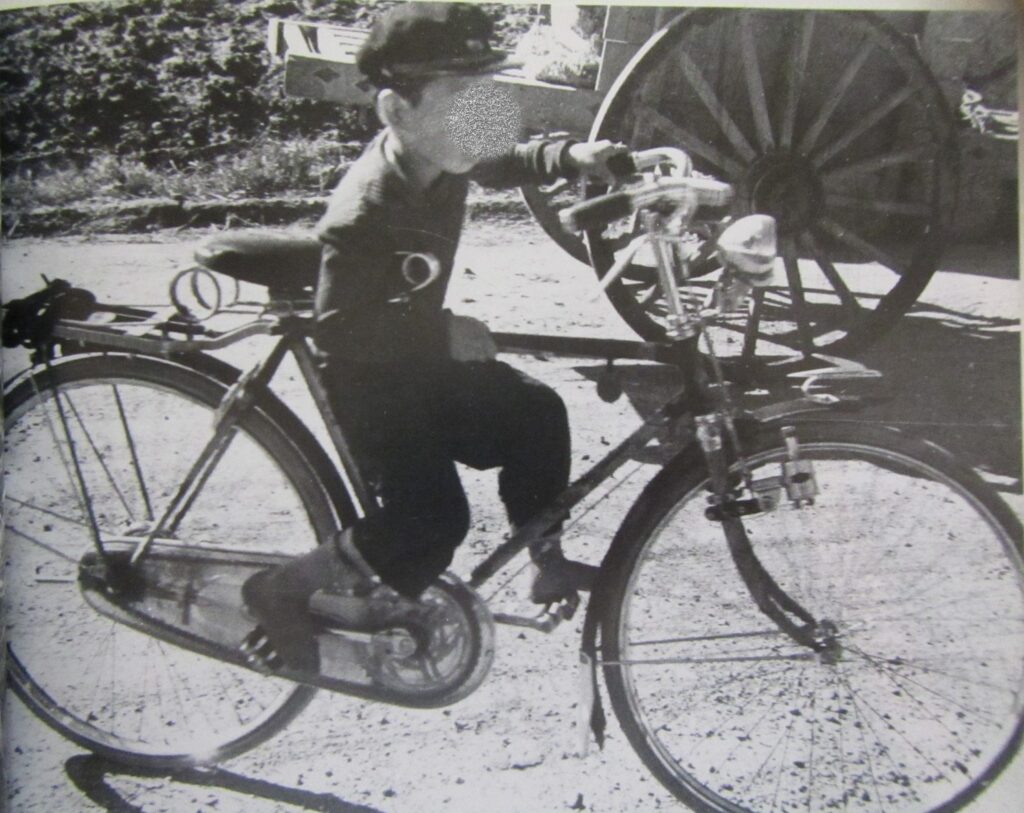

いつも菜っ葉服と呼ばれた、油染みの付いた作業着姿。

金の卵と持て囃され、集団就職で古里から遠く離れた地へと流れ着いたのだ。

いつもは精彩を欠くその辰っちゃんが、年に一度だけ輝いて見えた。

それが町内の春祭り。

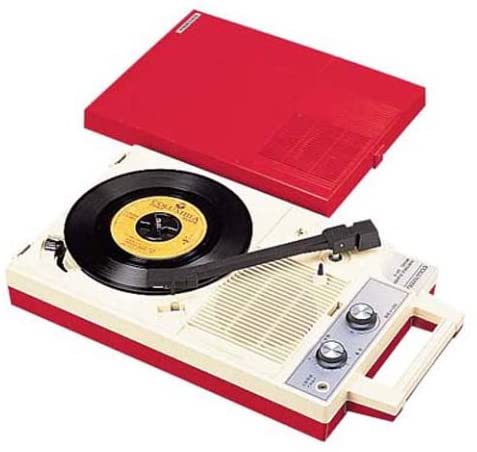

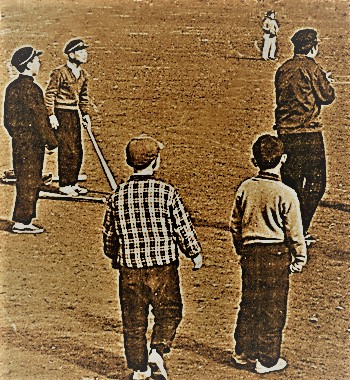

不意に祭囃子が公園に鳴り響いた。

すると一斉に、老若男女が櫓を取り囲む。

もちろん一番のお目当ては、曲打ち辰っちゃんの、故郷自慢の撥捌きの妙技だ。

下帯姿の辰っちゃんは、まるで遠い故郷の田舎で暮らす、両親に届けとばかりに、魂を込め撥を振り続ける。

すると周りから、思い思いのお国訛りの掛け声が飛び交った。

今にして思い返せば、実に妙ちくりんな春祭りではあった。

しかし田舎を離れ、都会の片隅で暮らす者にとっては、遠い古里を偲びつつ、明日を生き抜かんとするための、魂を奮い立たせる祭りだったのかも知れない。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。