「♪晴れた空 そよぐ風」。

父も母も岡晴夫の「憧れのハワイ航路」を、よく口ずさんでいた。

この晴れ晴れしい歌声で、憂さの一つでも吹き飛ばしていたのだろうか。

終生一度も、そのハワイの地を踏むでもなく、急ぎ足でこの世を去るとは。

ぼくの両親は、今も海津市の月見の里近くに眠る。

誰一人、母が父より先に、享年64で亡くなるとは、想像しなかった。

あと3年でぼくも、母が身罷った齢となる。

母の死より10年近く前。

大病に倒れた父の方が、誰もが母より先に、天に召されるものと、そう信じて疑いもしなかった。

今度は父の痴呆が進んだ。

今思えば父は、何から何まで、母だけが頼りだったのだろう。

母の一周忌を済ませ父に問うた。

「お母ちゃんの墓やけど、岐阜県の海津市はどやろう?」と。

両親とも縁も所縁もない、養老山脈の麓を選んだ。

「それでええ」。

父は何故か二つ返事で頷いた。

ぼくが何故、その月見の里近くの墓地を選んだかと言えば、まずはそこからの眺めだ。

木曽三川を眼下に見下ろせ、その向こうに濃尾平野。

同時に木曽三川は、伊勢湾へと注ぎ、父の故郷三重へと繋がる。

また、木曽三川の護岸工事に心血を注ぎ、多くの藩士が亡くなった、薩摩義士ゆかりの地でもある。

母が生まれ育ったのは、鹿児島市中心部の城山。

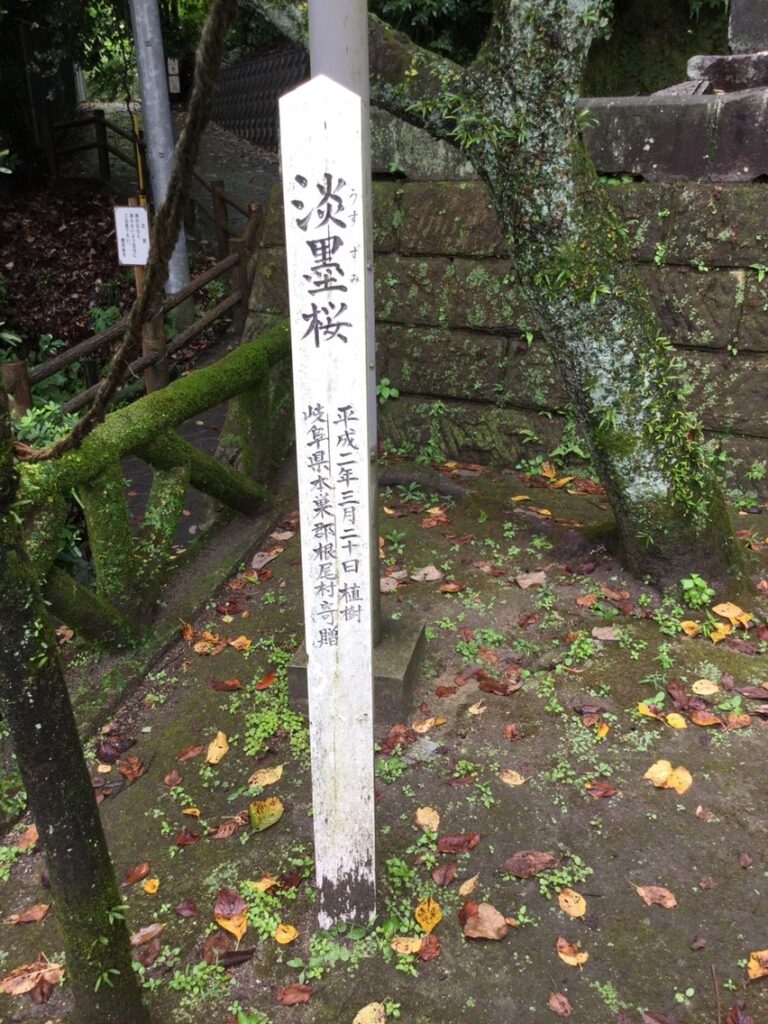

鶴丸城址の東側には、義士たちの墓と、岐阜県から寄贈された、淡墨桜の末裔が枝を広げる。

それだけでも、両親の終の棲家を、そこにした甲斐がある。

不思議な縁に導かれ、人は誰もが人生と言う大河を揺蕩い、岩や瀬に打ち上げられ、そこに根を下ろすものなのだろう。

三重と鹿児島の産物のこのぼくが、ここ岐阜の地で人生後半の根を下ろしたのも縁。

せめて残りの人生、焦らず腐らず奢らず、「♪晴れた空 そよぐ風」と、両親のように口ずさみ、この命が消え入るまで、ゆるりと生きて見るか!

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。