飛騨古川の白壁土蔵が立ち並ぶ瀬戸川沿いでは、1月15日の夜、着物姿の娘御達が列をなし、紅白の和蝋燭を燈し、一心に両の手を合わせ、良縁が訪れますようにと祈ります。

三寺まいりは、親鸞聖人の遺徳を偲び、町の中心部にある「円光寺」「真宗寺」「本光寺」の三つのお寺を巡りお参りをする習わしにちなみます。

明治・大正の頃。飛騨から野麦峠を越え信州へと、糸引きの出稼ぎに行っていた年頃の女工さんらも帰省し、1月15日の三寺まいりの夜、着飾っては巡拝されていたそうです。

この風物詩は、「嫁を見立ての三寺まいり」とまで、飛騨古川の小唄に唄われるほどの、飛騨地方の一大歳時記となりました。その小唄にもあるように、この三寺まいりがやがて若い男女の出会いの場となり、「縁結びのお参り」と言われるようになっていったそうです。

紅白の和蝋燭には、ちゃんと意味があるのです。まずは良縁を願い、その年は白い和蝋燭を燈し、三寺で良縁を祈ります。そしてその願いが叶い、良縁に恵まれたら翌年、紅い和蝋燭を燈し三寺を巡りお礼参りをするのです。

「千の和灯り」「千の祈り」「千の恋」。雪の降る瀬戸川沿いに灯る和蝋燭と、着物姿で一心に手を合わせる娘御達の姿は、威勢のいいお囃子や掛け声もない、静かな静かな「祈り」の祭典なのです。

そう言えばぼくは、これでも一応、肩書もメディアへの露出も、何もかも失いましたが、「飛騨市観光大使」を今でも拝命させていただいております。

飛騨市の都竹市長の粋な計らいに、心から感謝するばかりです。微力ながらいついつまでも、ぼくは「三寺まいり」を唄い続け、飛騨市の観光PRのお役に立ちたいと思っています。

ご奇特なファンの方からご提供いただいた、飛騨市観光大使の委嘱状を飛騨市の都竹市長さんから、受け取らせていただいた委嘱式のスナップショットです。 これが「飛騨市観光大使」を委嘱いただいた時の、記念のスナップです。

この後、三寺の一つでもあります「円光寺」さんの本堂をお借りし、ぼくの楽曲「三寺まいり」を披露させていただきました。

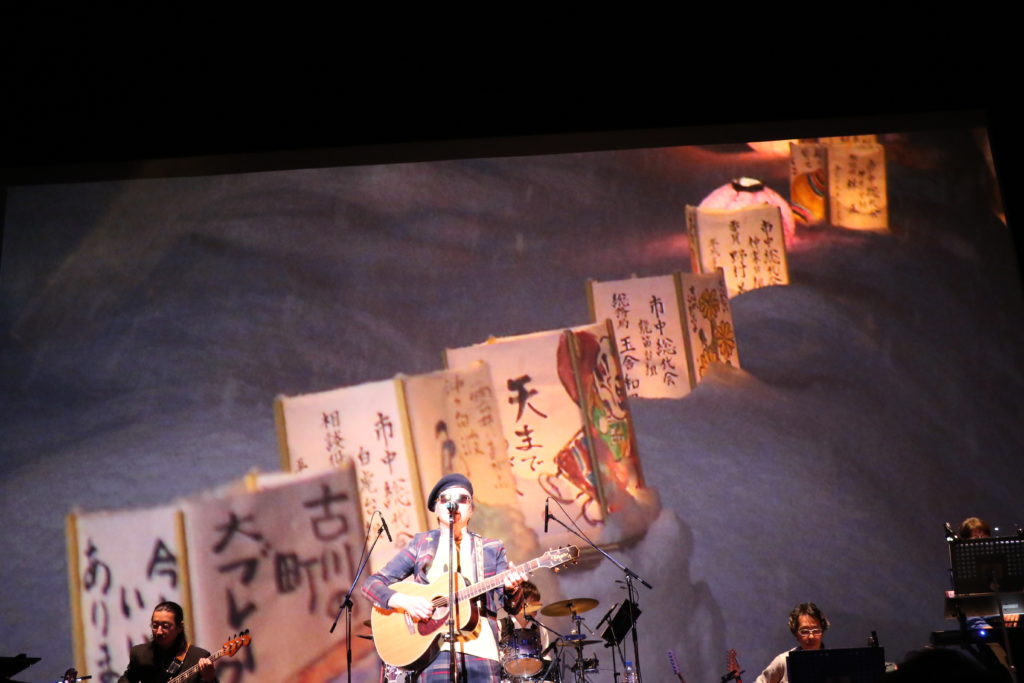

ご奇特なファンの方からご提供いただいた、ミニ・ライブのスナップショットです。 右側のギターリストは、飛騨古川町出身で今尚在住の、生粋の「古川やんちゃ」の倉野君です。倉野君と二人で、まったりと演奏したあの日を思い出します。

今日はまず、ぼく一人の弾き語りで、「三寺まいり」をお聴きください。

VIDEO

「三寺まいり」

詩・曲・歌/オカダ ミノル

瀬戸川に 明りが燈る 雪闇浮かぶ 白壁土蔵

千の和灯り 千の恋 千の祈り 白い雪

飛騨古川 三寺まいり 娘御たちの 願い叶えや

瀬戸川に 灯篭流し お七夜(しちや)様に 掌を合わす

千の和灯り 千の恋 千の祈り 白い雪

寒の古川 三寺まいり 娘御たちに 縁紡げや

嫁を見立ての 寺詣り 小唄も囃す 白い息

飛騨古川 三寺まいり 娘御たちの 願い届けや

雪の降る夜は、不思議な物でそれほど寒さを感じないから、不思議でなりません。

雪は穢れを覆い尽くし、人々の静かな祈りの声さえ消し去り、祈りや願いを吸い込んで天まで運んでくれるかの様でもあります。

全国各地の数ある祭礼の中でも、とても女性的な静かでしとやかな「三寺まいり」。

ぜひ一度は飛騨市古川町の「三寺まいり」を、ご自身の五感で感じて見て下さい。

続いては、バンドアレンジされたCDの音源で、「三寺まいり」をお聴きください。2コーラス後の半音転調してからの間奏は、トランペットの音が雪の夜を巧みに表現してくれていて、ぼくにとってもとてもお気に入りの1曲です。

★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)

今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「大掃除の特権~障子破り!」。ぼくが小学生の頃、年末の大掃除と言うと、何よりの楽しみがありました。それは「障子破り!」でした。大掃除の朝は、父が庭先で障子の張替えを始めるため、その直前に年に一度だけ、誰の目も気にせず、障子を思いっ切り破らせてもらえたのです。もうこれが愉しみで愉しみで!思いっ切り障子紙を拳骨で破ろうが、指先を舐めてTVの時代劇さながらに、女湯の障子に見立てて覗き穴を空けようが、一切お構いなし!普段だったらそれこそお母ちゃんが仁王立ちで待ち構え、こっぴどく怒られるのが相場でも、大掃除の日だけは「助かるわ」と逆に褒められる始末。まめだった父は、障子の張替えや襖の張替えなど、何でもかでも器用にこなしたと言うのに、倅のぼくは・・・トホホです。

今回はそんな、『大掃除の特権~障子破り!』に関する、皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。