今日の「天職人」は、三重県伊勢市の「伊勢うどん職人」。

お伊勢詣りに賑わう参道 暖簾犇めく伊勢うどん 溜まり醤油の出汁の香が 詣でる前から鼻を惹く 帰りは何処に寄ろかしら 妻は今から気も漫ろ 今食べたいと子は愚図り 溜りませんわ伊勢うどん

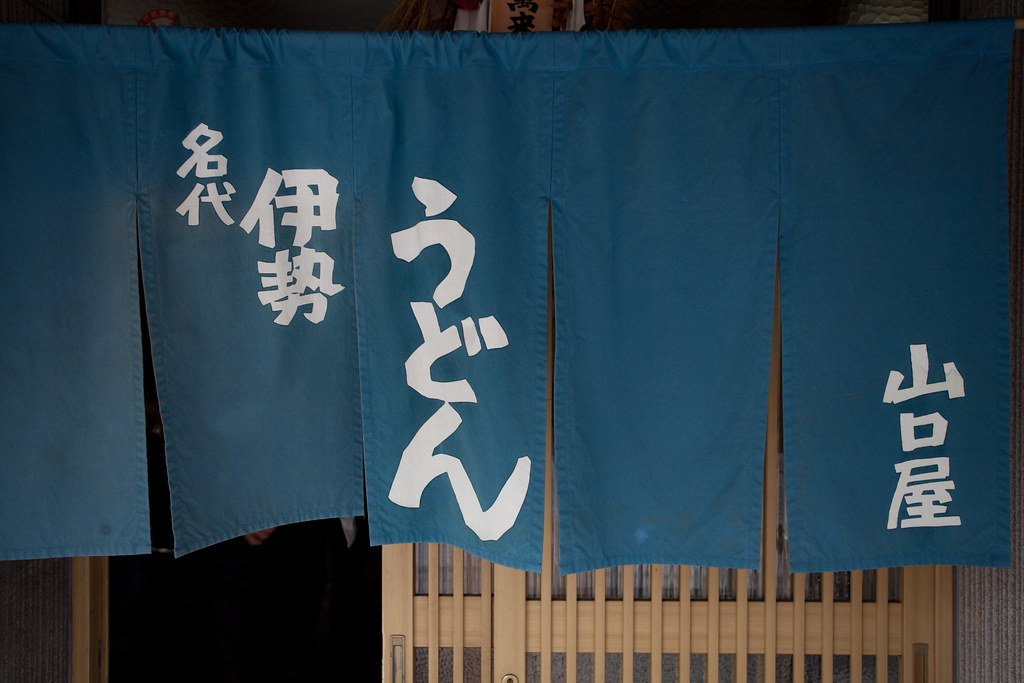

三重県伊勢市で大正末期から続く、名代伊勢うどん、山口屋の二代目山口浩さんを訪ねた。

「晴れの日の食事やったんさ。正月とか祭りの日は、必ず伊勢うどん喰うて」。浩さんは前掛けを外して腰掛けた。

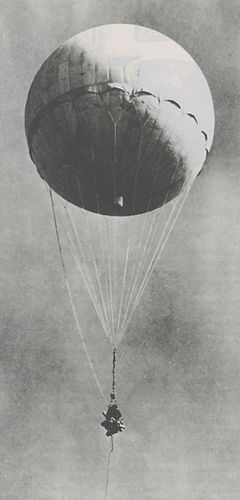

浩さんは陸軍航空部隊の地上勤務に就き、旧満州への出兵寸前に終戦を迎えた。戦中戦後の物資不足に、軒を連ねたうどん屋は、暖簾を畳み休業状態に。復員した浩さんは、先代と共に近所の配給粉を預かっては麺にして、伊勢うどんの灯を細々と守り続けた。

昭和25(1950)年の朝鮮特需を境に、翌年のサンフランシスコ講和条約による日本の「独立」回復へ。やっと平和を実感する日々が訪れた。

昭和29(1954)年、同級生の妹貞子さんと結ばれ、うどん作りに精を出した。「わしは、ようもてよったんさ」。傍らの貞子さんが鼻先で笑った。

山口屋の伊勢うどんは、自家製のタレと、一時間かけふっくらと茹で上げる太麺が命。溜り醤油に煮干しと鰹節を入れじっくり煮出し、創業以来受け継がれる秘伝の味を加え、麺と相性の良い芳醇なコクを醸し出す秘伝のタレが完成する。

「学生時代によう通うてくれよった人らが、ひょっこり立ち寄って『昔のまんまの味や。丼も一緒やし』言うて。今し皆偉ろうなった人ばっかやけどなぁ」と、貞子さん。

金毘羅さんの讃岐うどんと、お伊勢さんの伊勢うどん。いずれも似て非なる郷土が誇る素朴なうどんだ。麺も出汁も、食し方まで違えども、いずれの神々を詣でる参詣客には「まぁ遠路よう詣でてくれた。さあ帰りにうどんでもたべてき」と、参道に漂う溜り出汁の香が、神々の有難いお告げとなって袖を引く。

三代目を継ぐ敦史さんは、銀行に就職してからも、週末には店の手伝いに明け暮れた。入行から六年目を迎えた頃。異動の辞令が下りた。「配属先がこの店の三軒隣の支店やって・・・。家へ戻れってことかと・・・」。年老いて行く両親の姿に、跡取りの責任を感じ銀行を辞した。

そして伝統を守りつつ、現代人好みの新商品も考案。「『ごちゃ伊勢うどん』言いましてな、お揚げに焼き麩、蒲鉾の加薬に、肉と海老の天麩羅を添えた具沢山の代物ですんや」。どこからどう見ても、元バリバリの銀行員とは思えぬ若大将だ。

ふっくら茹った太麺に、磯の香漂う溜りダレ。溜まらずお代わり、もう一杯。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。