今日の「天職人」は、愛知県田原市の「潜水夫」。

人は海から来たのだろうか 海の中に潜るたびそう感じてた 進化の記憶などあるはずも無い なのに身体は何かを感じてる 母の胎内(おなか)で浮遊した記憶の欠片 遠くで優しい声がした至福の時 海の闇も不思議なほど怖くない いつも母さんが側に居る様で

愛知県田原市赤羽根町の潜水夫、松本成広さんを訪ねた。

「行って来る」。全身黒のドライスーツに身を包んだ男は、船上の息子にそう一言告げると、藍よりも深い海の闇へと吸い込まれていった。それが成広さんだ。

成広さんは、海から遠く隔たった京都の街中で、中学を出るまで過ごした。「岡山の叔父が、韓国産のサザエやアワビを輸入して、生簀で生かしとったんやけど、ようけえ桟橋の下とかにも落っこちとってな。それを素潜りで拾うのが、あの頃の生き甲斐やった」。

そして叔父から父親を説き伏せてもらい、十七歳の年に潜水会社に助手として入社。酸素ボンベの代わりに、潜水夫に空気を送るフーカーホースの介添えを続け、三ヵ月後には潜水免許を取得した。

それからは鳴門大橋の下部工事、対馬、長崎の大村湾、渥美半島と各地の海中を巡った。

水深十メートル以内で一日八時間。五十メートルなら一日一時間の潜水時間となる。「海の中にはトイレがないでな。朝は水分控えとかんと、えらいこっちゃ」。

十九歳の年にフリーダイバーとして独立。翌年、岡山県出身の佐久美さんと結ばれ、三人の子に恵まれた。「まぁ、現地調達みたいなもん」。佐久美さんが照れ臭そうに笑った。

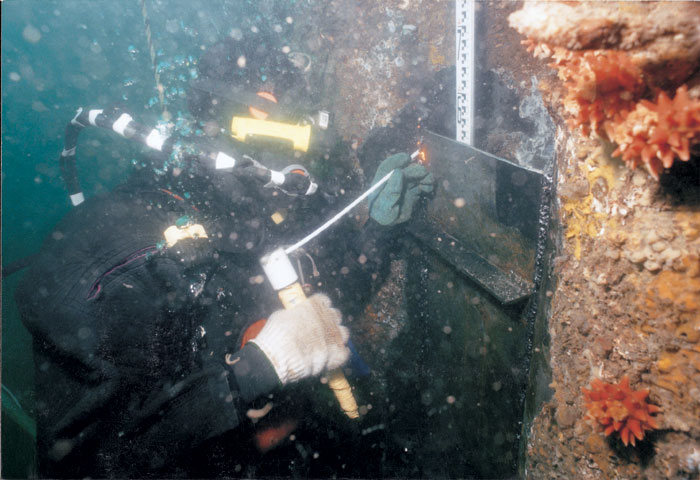

昭和59(1984)年から三年間、二十世紀最長となった瀬戸大橋建設では、橋桁の基礎となる海中六十八メートルでの下部工事にも携わった。「毎分十メートルずつしか浮上したらかんのやで、命懸けやわなぁ」。その頃から年々赤羽根町での仕事が増え、昭和63年頃には、年の内十カ月も赤羽に出張する有様に。一家は平成元年十二月に、岡山からの移住を決意した。

「熊野灘の水深十五メートルんとこで、いっぺんフーカーホースが抜けてもうてなぁ。二十キロのウエイト外して緊急浮上したこともあったわ。それとか体長一.五メートルほどのハンマーシャークに遭遇したこともあったし」。成広さんは潮焼けた顔を綻ばせた。

危険と背中合わせの仕事故、さぞや妻も心配であろうと水を向けた。すると「父も潜水夫だったんだけど、あんまり仕事の事はよう知らんし。最初の頃は、傘でも差して潜っとんやろと思ってたくらい」。佐久美さんが屈託なく笑った。「まぁ、空気の無い場所で仕事しとるでねぇ」。夫が苦笑い。

今は船上に次男が乗り込み、命綱であるフーカーホースを巧みに操る。海中から日本を支える、潜水夫の父を夢見て。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。