今日の「天職人」は、三重県伊勢市の「陶器問屋女将」。(平成十六年八月二十八日毎日新聞掲載)

大きな背負子(しょいこ)荷を解き 行商さんが汗拭う 軒先揺れる風鈴が 夏の終わりの風誘う 絵皿をかざし品定め 父は厳しい表情で ほならこんだけ貰(もう)とこか 行商さんに笑み浮かぶ

三重県伊勢市、創業三百年とも言われる陶器問屋の和具屋、十四代目の女将、大西とよのさんを訪ねた。

「うちも骨董品なら、店も骨董品やでさ。まあ、お上がり」。御年八十七(平成十六年八月二十八日時点)になるとよのさんは、蔵を改造した自室で手招いた。

ここ河崎町は、伊勢湾へと注ぎ込む勢田川沿いに、商家の問屋が建ち並び、伊勢の玄関口として栄えた。和具屋は全国で産する陶器を一手に扱い、志摩・熊野方面へと出荷。間口こそ京都の町屋同様の狭さながら、昔は奥行き六十mに渡り蔵が建ち並んだ。今でも店の片隅には、奥の蔵へと続くトロッコのレールが敷設されている。

とよのさんは、昭和十(1935)年に、十八歳で故・弥一さんの元へと嫁いだ。女子二人を出産後、夫が召集に。しかし軍事演習中の怪我で帰省。程なく長男を身篭った。「まるで子供作るために、帰してもうたみたいやさ」。

しかし翌年、お腹の子を見ることも叶わず、再び南方洋へと出征。 終戦の翌年、夫が無事激戦地から復員した。「義父は息子が戻ったと、えらい号泣してさ。よっぽど嬉しかったんやろなあ」。大西家十三代は、代々女系続き。弥一さんが初めての跡取息子だった。

戦後は、復興の勢いに乗り、寝泊りの丁稚五~六人、通い番頭二人を抱え、商い一筋に奔走。「家は旅館相手が多(おお)て、師走んなるともうテンヤワンヤ。夜が白むまで糸尻を砥石で擦(こす)とったんやさ」。

しかし昭和も四十年代以降になると、窯屋(かまや)から直売するブローカーが現れ、問屋飛ばしが始まった。

「それがすべての狂いかけやわさ」。とよのさんは、世の移ろいを恨むでもなく、穏かに笑った。

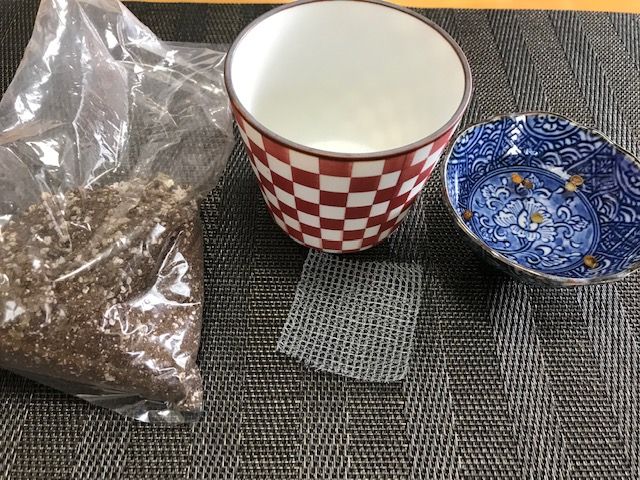

「まあ、あんたら折角来たんやで、めったに見られんもん見といな」。とよのさんは、一抱(ひとかか)えもある、大きな風呂敷包みを取り出した。

見事な歌麿の春画が、綴じ込まれた蛇腹折りの本。

卑猥さなどまったく感じさせぬ、堂々と当時の世相を描き出した美術書のようだ。傍らには、御師(おし)が携えたとされる、日本最古の紙幣・山田羽書(はがき)。

一番奥の蔵には、二百年以上封印を解かぬ品々も眠るそうだ。「三百年続いとるもんを、そのまま遺すのが伝統を守る者の務めと違いますやろか」。

とよのさんは、壁に掛かった漢詩を見つめた。

「歳月(さいげつ)不待人(ひとをまたず)」

東淵明(とうえんめい)の詩が、悠久の時を駆け抜けていった。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。