今日の「天職人」は、岐阜県養老町の「瓢箪細工師」。(平成十六年十月二十三日毎日新聞掲載)

切立つ崖と滝の壺 水面に揺れる紅葉(くれないば) 囀る鳥を指差して 老婆の手引く孝行者(こうこうじゃ) 茶店の軒に揺れるのは 黄金に染まる瓢箪と 養老山の木漏れ日に 浮かんで消える母の影

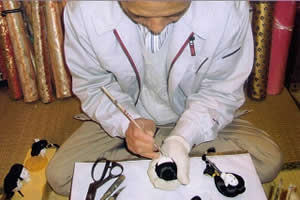

岐阜県養老町の瓢箪細工師、松本建樹(たてぎ)さんを訪ねた。

「一本の蔓から二つと同じもんは出てこんのやて。どんな瓢箪に育つんやろかって。孫蔓なんて可愛いもんや。それが証拠に、一日に三度も眺めに行くんやで。まるで本当の孫と一緒やて」。建樹さんは、脳梗塞で麻痺した左手を庇うように、壁の瓢箪を取り上げた。

兼業農家の長男として生まれ、高校を卒業した昭和二十五(1950)年、名古屋のメリヤス問屋に住み込みで就職。外商や店番に明け暮れたものの、会社が敢無く倒産し養老町へと舞い戻った。

昭和三十三(1958)年に農協の職員として採用され、翌年妻を迎え二男をもうけ定年まで勤務した。 「ちょうど定年の一年前や。近所で瓢箪を作っとる人の所へ遊びに行って、表情豊な瓢箪に出逢って一目惚れやて。作り方習って種までもらって」。定年後の愉しみを見付けた気がした。

「初めての収穫は、一m四十五㎝もある長瓢箪が十本と、千成瓢箪やった」。瓢箪は雑交配を繰り返すため、千成瓢箪を植えたつもりが、実は百成瓢箪だったということも多々起るとか。

三月に種を蒔き、本葉が三つ出た時点で四月に定植。親蔓が一mほどに伸び、下から十葉目の天辺を摘み取る。

次に出た葉を子蔓として花を摘み取り、そのまた次に出る孫蔓に、盆過ぎまで瓢箪を成らす。その成長たるや、一日に五㎝とも。

千成瓢箪は一株で約五十個。百成瓢箪なら、一株に約二十個が、盆明けに収穫を迎える。 真っ白な瓢箪の蔓が切り取られ、蔓の付け根に穴を開け、十日間ほど水に浸け込む。そして瓢箪の中身を腐らせ、種を取り出し乾燥。すると不思議にも、黄金色に飴焼けした、瓢箪独特の天然色を身にまとう。

真ん中がキュッと括(くび)れた、なんとも妖艶な瓢箪独特の形状。昔の人は、瓢箪の中に植物の種を入れ、保存容器にしたり、それを腰にぶら下げ、マラカスの様な音を発することで、獣除けとしても活用されたとか。

「瓢箪は、連作を嫌いよるんやて。だで三年目は、別の場所へ移してやらんとかん」。一語一語に瓢箪への情愛が滲む。

瓢箪は、真っ白な花を夜になって咲かせ、蛾が実を結ぶとか。 定年直前、第ニの人生に、やっと巡り逢うことのできた、老瓢箪細工師そのもののように。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。