こちらは、湖南三山の常楽寺です。

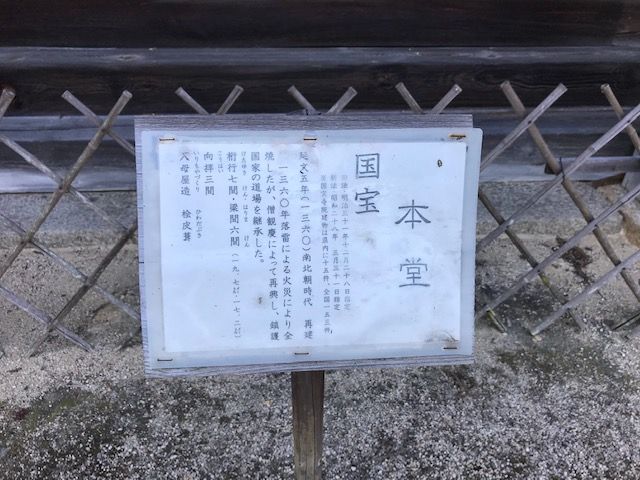

この本堂が国宝だそうです。

和銅年間(708~715)元明天皇の勅命よにり、良弁(ろうべん)僧正が開基した阿星寺(あせいじ)五千坊の中心寺院として建立されたとか。

ところが延文5年(1360)火災で全焼。同年、僧侶観慶によって再建されたのが現存する本堂だそうですが、それにしても実にお見事!

このご本堂は、愚かな過ちを繰り返し続ける人間共を、660年物間、どんな風にご覧になられていたことや?

それにしても堂々たるものでした。

こちらも国宝の三重塔です。

9月下旬ではありましたが、木々がほんのりと色付いていて素敵でしたねぇ。

このアングルで見上げていると、この先に天国とやらがあるのだろうかと思えたほどです。

こちらは、湖南三山の一つ、善水寺の参道に、何気に飾られた置物です。

9月下旬の彼岸の頃でしたので、彼岸花とこの置物が妙に目に留まってしまいました。

本堂までの200m程の参道には、こんな置物たちがそこかしこに配されており、どなたがこんな遊び心を表現されたのかと、ついついいらぬ想像を巡られたりもしたものです。

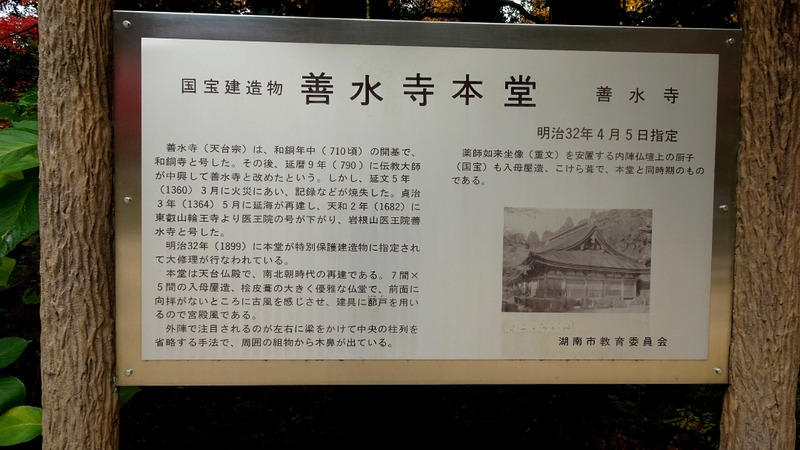

こちらが善水寺の国宝指定の本堂です。

伝承によると、和銅年間(708年 – 715年)に元明天皇が国家鎮護の道場として建立し、和銅寺と称したとか。

その後、平安時代初期に最澄が入山し、池から出てきた薬師如来を本尊とし、雨乞いの祈祷を行い、天台寺院に改めた上で延暦寺の別院を建立したのだとか。

桓武天皇が病気になられた際、最澄が法力によりこの地の霊水を献上したところ、たちどころに回復されたそうです。

これにより天皇から岩根山善水寺の寺号を賜わったとか。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

こんにちは。

近江商人発祥地の日野町紀行⑤

を、読みました。旅に行った気分になりました。

お寺(常楽寺)の景色,お花,紅葉が、綺麗ですね。

・お寺に行くと落ち着きますね。

私は一人旅が、好きです。

・私は、お寺に行く事が好きです。

umepyonさ〜ん、いつもお気にかけて頂きありがとうございます。

オカダさんに、つんつんですかぁ。ソーシャルディスタンスだからぁ、はたきの先ででもぉ、つんつんしてみましょうかぁ⤴️って、『はたき』ってどうよ(ハズ(-_-;))

写真を見ると 本当に良い時期に行かれましたよね!

空気も澄んでる感じがしますよ( ◠‿◠ )

ただ々 無になって心が洗われるよう。

一歩本堂に入ると ス〜っと力が抜ける感覚。

さり気ない置物 何か意味があるのかも⁈

だから オカダさんの目に留まったんじゃないかなぁ⁈( ◠‿◠ )

お寺のご住職やお庫裏さん?それとも参拝客の方が?と、古刹と置物のギャップを眺めながら、2~300mの参道を歩いたものでした。

ほんのりと色づいた木々と三重塔 絵葉書のようで素敵ですね。絵葉書 好きなんです。最初は高山植物でした。

湖南三山の常楽寺本堂と三重塔も国宝と伺うと 時の重みを感じます。

何百年もそうやって、人々の営みを眺め続けてきたのでしょうねぇ。

いいねぇ⤴

天気も良いし!

のんびりと「命の洗濯」

オカダさんにあたしもあやかりたいもんですぅ!

Go to は、何も好んで「密」に群がりに行くものでなくとも良いんですもの。

人気のないスポットを訪ねて、Go to Excursion!

湖南三山は行った事がなく、趣きのある良い所ですね。行ってみたいです。

何年か前は、ひとりで車で湖東三山へ行っていました。

滋賀県は観音信仰が多く、あるお寺へは亡くなった某作家が、いつも違う女性と訪れていたと土地の方に伺いました。

オカダさんは、下調べをして行かれたのでしょうか?

旅のセンス抜群ですね!

ぼくは下調べどころか、いつも行き当たりばったりです。

特にお食事処とかって、旅の本やらネットの書き込みは、一切読まないようにしています。

だってその記事は、その方が感じた主観でしかないので、それよりも食事処は特に、そのお店の外観や雰囲気だけを頼りに、飛び込んでしまいます。

まあ、あたりはずれもありますが!