「KIRIN BEER PRESENT’S オカダミノル ほろ酔い Live 2025~秋涼の候 in C♭」 お陰様で、完売となりました!ありがとうございました。

※しかしながら、キャンセルが生じるケースもございます。僭越ながら、そうした場合のためにも、キャンセル待ち枠をご用意することになりました。まだご参加をご検討いただいている方は、どうかお気軽にご相談願います。

「KIRIN BEER PRESENT’S オカダミノル ほろ酔い Live 2025~秋涼の候 in C♭」のお知らせは、5月8日のブログをご覧願います!

※遅まきながら、ぼくもフェイスブックとやらを始めました!まだまだ充実しておりませんが、ぜひ一度お越しください!Facebook

フルサイズの長文は、こちらから!

飛騨びと言の葉綴り~古川町・谷口充希子さん – 飛騨市公式ウェブサイト

今日の「昭和Nostalgia」はコチラ!

何かにつけぼくは不器用で、子どもの頃の遊びであったメンコもベーゴマも、ちっとも上手に出来ず、いつも対戦相手の上客となっていたものでした。

ところが唯一得意中の得意であったのが、ビー玉遊びの中の「メッカチ」!

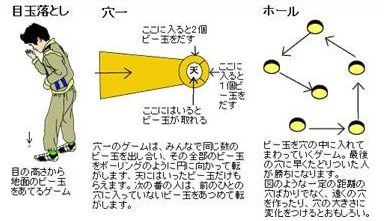

ぼくらは「メッカチ」と呼んでいましたが、全国的には「目玉落とし」とかって呼ばれていたようです。

片目を閉じ狙いを定め、地べたに置いた対戦相手のビー玉目掛け、親指と人差し指で挟んだビー玉を、目の高さの位置から落とし、対戦相手のビー玉に命中させ、相手のビー玉を手に入れると言う、いたって簡単なビー玉遊び!

他のビー玉遊びは、これと言って特筆すべき腕前があったわけじゃありません。

でもこの「メッカチ」だけは、ほぼほぼ百発百中だったものです。

しかし、今じゃあそんなビー玉遊びに現を抜かしているような子どもたちは、すっかり見かけられなくなり、もうぼくの得意技の「メッカチ」も、無用の長物と成り果ててしまったようです。

って、その前にもう、老眼も近眼も乱視も進んじゃって、百発百中なんて無理!

万に一つってぇのが、関の山でしょうねぇ!

それはそうと、何でガラス玉をビー玉って呼んでいたのか、今さらながら気になって調べてみてビックリ!

まずビー玉らしきものは、紀元前の古代エジプトやローマの遺跡からも出土しているんだとか!

日本における「ビー玉遊び」の原点は、平安時代の「銭打ち」と呼ばれる賭博遊戯にあると言う説も!

そして江戸時代になると、「穴一(あないち)」と呼ばれ、子供の遊びとなって行ったのだとか。

その過程で、それらの遊びに用いられる道具も、銭から泥めんこ、ムクロジの実(ムクロジ科の落葉高木。黒色の種子は数珠に用いられる)と変って行ったようです。

そして明治時代になると泥玉が作られ、明治30年頃から大阪でガラスのビー玉が出まわり出したとか。

それはともかく、ぼくらが何の疑いも抱かずに「ビー玉」と呼んでいた、その名はどこから来たのか?

やはり諸説あり、ポルトガル語でガラスを意味する「ビードロ」を略した名称とする説やら、ラムネ瓶の中に入れて使える、歪みや傷の無いものをA玉、不良品をB玉としてよりわけ、ラムネ瓶で使えなかったB玉は、子どもたちの玩具として「ビー玉」となって、リサイクルされ普及したとする説やら!

そんな由来なんて、当時の子どもたちにとっちゃあどーでもいいことで、「取った取られた」で泣いたり笑ったり、日が暮れるまで遊び呆けたものでした。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4404e6f2.8b76fe07.4404e6f3.05279f47/?me_id=1320646&item_id=10000247&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkingfoods%2Fcabinet%2F2022new%2F0197_1new.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4404e6f2.8b76fe07.4404e6f3.05279f47/?me_id=1320646&item_id=10000276&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkingfoods%2Fcabinet%2F05611595%2Fa-fugu1p-kago.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

ビ─玉で遊んだ記憶がありません。家にはあったけど。

ええっ、ビー玉遊びしなかったんですかぁ?

ぼくなんて、粉ミルクの缶に一杯集めたものでしたぁ!

女の子だから…じゃないかも知れないけど おはじきを使って よく遊んでました。

確か お母さんのおはじきがあり 遊び方を教えてくれて…( ◠‿◠ )

おはじきを一面に広げて 弾くおはじきと当てるおはじきを決め そのおはじき同士の空間(机面)に指で一文字を書くように動かし 他のおはじきが無い事を確認してから おはじきを当てに行き たくさん集めたほうが勝ち…。確か そんな遊び方でした。

ビー玉も持ってましたよ。

お土産で貰ったような…。とにかく綺麗だったから 持ってるだけで嬉しかったですね。

おはじきもビー玉もガラス製でしたから、女の子は奇麗な柄のビー玉集めを、そう言えば楽しんでおられたものでしたねぇ。