今日の「天職人」は、三重県松阪市船江町の「駅鈴職人」。(平成23年10月29日毎日新聞掲載)

学校からの帰り道 いつも道草遠回り 鋳物師の家に上がり込み 駅鈴鳴らしゃカランコロン なというかいなこの響き 丸うて深い鋳物の音 数ある鈴にどれ一つ 同じ色した音は無し

三重県松阪市船江町で、昭和元(1926)年創業の駅鈴堂。二代目駅鈴職人の久留美梅男さんを訪ねた。

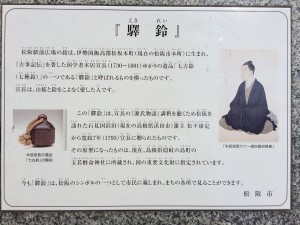

江戸期の国学四大人にその名を連ねる、伊勢松阪生まれの本居宣長(1730-1801)。

古事記を読み解き、古事記伝を著した人物だ。

一方、小児科医でもあり、松阪で40年以上も治療を施し、人々からは「本居さん」と親しまれている。

また鈴の音を生涯愛した人物でもあった。

特に、参勤交代の途上、宣長を訪ねた石見浜田藩の第二代藩主、松平周防守康定公より、賜ったとされる隠岐国駅鈴の模造品は有名だ。

「億岐家」に伝わる駅鈴を模し、周防守が特別に鋳させたものである。

駅鈴とは、律令制の時代、駅使や使者に下付された鈴。

駅馬使用の許可証で、使者の位により駅鈴の刻み目の数が異なり、待遇までも違ったという。

「あれなんか、本居さんが自ら考案された、36個も鈴の付いた柱掛鈴やさ。小さな鈴が6個ずつ、6ヶ所に結わえたるやろ。これを鈴屋と呼んでおられた、書斎の床柱に吊るし、思索に耽りながら紐の緒を振っては、鈴の音を聞いておられたそうや」。

梅男さんが、火床の火を掻きながら壁を指差した。

梅男さんは昭和16(1941)年、4人兄弟の長男として誕生。

「父は金銀を扱う飾り職人やったんさ。ところが鈴屋保存会(現、本居宣長記念館)で駅鈴を目にして、それを見よう見真似して作り出したんが始まり。戦後になって、細工物の鉄工仕事も始めてな」。

昭和31年、中学を出ると父と共に家業に従事。

「昭和35年頃からやったろか。鈴屋保存会の売店で、土産物として販売が始まったんわ」。

昭和39年、日本国中が東京五輪に沸き返った。

「全国各地や世界中の人らが集まる東京五輪に、松阪からも何ぞ土産物を出さなあかんゆうて、家とこの駅鈴を出したんさ」。

それを境に昭和40年代後半まで、駅鈴作りも絶頂期を迎えた。

「せやけど、みな一つ一つ手作りやで、所詮数なんか知れとる」。

昭和43年、妹の勤める衣料品店の同僚だった、静子さんと結ばれ、一男一女を授かった。

「一番大忙しの頃やったけど、その分張り合いもあったさな」。

駅鈴作りは、まず木型の上下に砂を入れ、鈴の原型を押し入れて型を付ける作業から。

次に鈴の空洞部分に当る、中子の真鍮型に砂と鉄球を入れ布糊で固め、型を外し鋳型の内部に設置。

鋳型を立て、熱した地金を湯口から鋳込む。

「この1000度程の湯加減が肝心なんやさ」。

5分ほどで木型を外し、砂を掻き出しバリを取り除く。

「バリかて捨てやんと、また溶かしたりゃええ。ほったるとこは、どこにもないで」。

後は化学薬品で表面の古びた色合いを出し、組紐を取り付ければ完成。

「まあいつまで続けられるかわからんが、夫婦でのんびりと二人三脚やさ」。

夫婦が笑った。

鋳物の鈴音のように、カランコロンと。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

当時は特定の人しか触れなかったはず。でも 今も尚 物凄く重厚感があって威圧感さえ感じ 触れてはいけないような感じが漂ってきます。

小さな駅鈴から当時の時代背景を窺う…

歴史好きな方には 堪らないでしょうね。

土鈴の音や虫の集く声に耳を傾けながら、古人はそうして思考を巡らせたんでしょうねぇ。

鈴で思い出すのが

家の母親もそうでしたが、昭和のおかぁちゃん達は

財布(がまぐち)には必ず根付けの鈴が付いていたような気がします。

あれは「スリ」防止、落としても分かるように付けてたと聞いた事があります。

流石に、今は根付けの鈴を付けている人は見なくなった、と!

思いきゃ~⤴世間は広いですね~ぇ!

先日、やはり昭和の超熟女の方がレジで鈴の音を響かせながら

支払いをしていました。

とても貴重な目撃でした。

ええええっ!

ぼくなんて近江のお寺で買った、仏足跡のキーホルダーに小さな鈴が付いたお守りを、肌身離さず持っていますよ!

股関節の痛みが治まるようにとの、おまじないで。

時折りウエストポーチの中で、チリンとなったりしてますもの。

耳に気持ちの良い音って心が落ち着きますよねぇ。まるでオカダさんの歌のように(ヨイショ!)ヽ(^。^)ノ

ヨイショ!ヨイショ!

「天職一芸〜あの日のpoem440」

「駅鈴職人」

そうですよね。癒されています。

「カランコロン」の音色なんですね

松阪の駅鈴に この時間に思い出してしまった 松阪牛のホルモン焼きに お腹が空いてきます。

駅鈴の音にも癒されますが、もう一つ松阪牛のホルモン焼きとキリン一番搾りがあれば、もうとっておきに癒されちゃいそうです!

Everyone loves it when people get together and share views.

Great website, continue the good work! http://wiki-intel.org/index.php?title=Usuario:WillisRobillard