「KIRIN BEER PRESENT’S オカダミノル ほろ酔い Live 2025~秋涼の候 in C♭」 お陰様で、完売となりました!ありがとうございました。

※しかしながら、キャンセルが生じるケースもございます。僭越ながら、そうした場合のためにも、キャンセル待ち枠をご用意することになりました。まだご参加をご検討いただいている方は、どうかお気軽にご相談願います。

「KIRIN BEER PRESENT’S オカダミノル ほろ酔い Live 2025~秋涼の候 in C♭」のお知らせは、5月8日のブログをご覧願います!

※遅まきながら、ぼくもフェイスブックとやらを始めました!まだまだ充実しておりませんが、ぜひ一度お越しください!Facebook

フルサイズの長文は、こちらから!

飛騨びと言の葉綴り~古川町・谷口充希子さん – 飛騨市公式ウェブサイト

今日の「昭和Nostalgia」はコチラ!

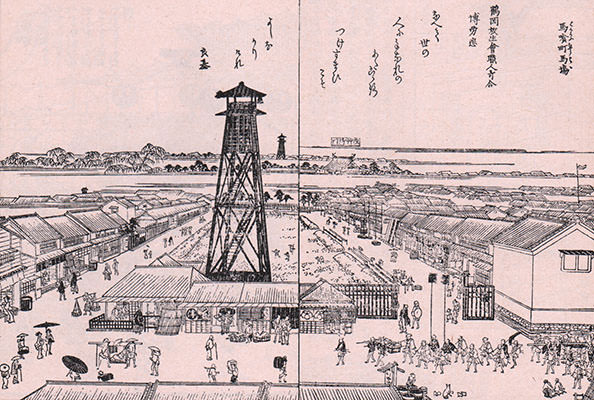

子どもの頃を過ごした町内にも、こんな火の見櫓がありました。

もう最近街中では、とんと見かけなくなってしまったものです。

二階建て家屋の2.5倍くらい、5階建てビルに相当する高さだったんでしょうか?

仮に今でも火の見櫓があったにせよ、高層ビルや高層マンションに取り囲まれちゃあ、その役割も果たせず仕舞いかも知れません。

子どもの頃は、火の見櫓の下から、見張り台部分を仰ぎ見たものです。

腕白坊主の中には、見張り台まで登ろうとする、血気盛んな輩もおりましたですねぇ。

高所恐怖症のヘタレなぼくなんて、火の見櫓の下から見張り台を眺めるだけで、既に足がすくんでしまうほどでした。

江戸時代は、時代劇で描かれるように、町火消しが中心で、町ごとに番屋が設置され、番太郎なる番人が常駐し、24時間態勢で警戒にあったとか。

この番太郎が町全体を見渡せるよう、番屋に櫓を組み、高いところに見張台を置いたことから、火の見櫓と呼ばれたんだそうです。

まあ俗に花のお江戸は、「火事と喧嘩は江戸の花」なんて言われるほど、しょっちゅう火事や喧嘩が頻発していたって事なんでしょうねぇ。

そして火の見櫓の上部には、半鐘が設置され、火災を発見した番太郎が警鐘を鳴らし、火消を招集すると同時に、町人に火災の発生を知らせる役割も担っていたんだとか。

江戸を皮切りに火消体制が整備され、火の見櫓は昭和の初期になると、全国ほぼ全ての地域に広がったそうです。

その名残か、各地には消防団ってぇのが、今でも残って活動されておりますものねぇ。

ぼくの通う床屋のご主人も、消防団員として、地域の活動に力を入れられております。

そうした地域の方々のご尽力があって、火災から地域を日々守ってくださっているんですねぇ。

ご苦労様でございます!

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4404e6f2.8b76fe07.4404e6f3.05279f47/?me_id=1320646&item_id=10000247&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkingfoods%2Fcabinet%2F2022new%2F0197_1new.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4404e6f2.8b76fe07.4404e6f3.05279f47/?me_id=1320646&item_id=10000276&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkingfoods%2Fcabinet%2F05611595%2Fa-fugu1p-kago.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

多治見はまだ結構残っています。火の見櫓。ワタクシが住んでいる地区で一番高い構造物です。

地域のランドマークとしての機能もありましたよねぇ。

でも見張り台で半鐘が打ち鳴らされたら、消防車のサイレン以上に驚いちゃいそうでなりません!

1枚目の写真 うちの近所の風景によく似てるから 一瞬 ビックリしちゃいましたよ(笑)

近所ではないけど 私が住む市には 火の見櫓が1つだけ残ってます。

昔は もっとあったんですけどね。

毎日 7時と18時に防災無線チャイムの試験放送として 音楽や「おうちに帰る時間です…」と優しい口調で知らせてくれます。

でも火災等の発生や鎮火は メールでの連絡にもなったんですよ。

いつなんどき災害等が起こるとも限らない今…

火の見櫓も防災無線も無くてはならない物ですね。

火の見櫓ではありませんでしたが、ぼくの子供の頃の家の近くにあった公園にも、防災放送用の大きなトランペットスピーカーが電信柱に設置され、毎日夕暮れ時になると、町内会長のご隠居さんが、しわがれた声で「良い子の皆さん。そろそろ日が暮れます。お父さんやお母さんに心配させないように、お家に帰りましょう」とかなんとか言って、♪カラス何故なくの♪の曲が流されておりました。