ぼくの「All for you」に、HOKKAIDOの大自然の中を、15日かけて3.200km愛車に跨り走破した友が、現地の写真や動画をアレンジして、貼り付けてくれました。それをyoutubeでぜひ、ご覧ください!題して「わが友、YOZO SHIBATAが風になった15day’s 3 200km!HOKKAIDO Nature Touring~with All for you」です。

飛騨市の「広報ひだ」6月号「飛騨びと 言の葉綴り」が掲載されました。

「広報ひだ」の『飛騨びと 言の葉綴り』がこちらの25710.pdf (city.hida.gifu.jp)

残念ながら広報ひだの本誌は、紙面のスペースに限りがあり、掲載文は抜粋版となっております。文字数制限のないweb版も勝田萌さん(古川町) – 飛騨市公式ウェブサイト (city.hida.gifu.jp)併せてご覧いただければなによりです。

今日の「昭和Nostalgia」はコチラ!

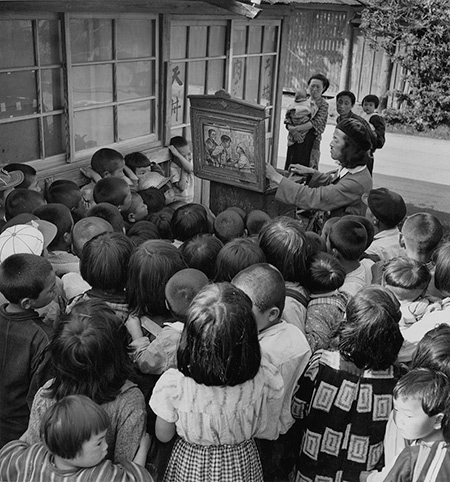

子どもの頃、「紙芝居のオッチャンが来た!」と誰かが触れて回ると、あっちからもこっちからも子どもたちが小銭を掴んで、オッチャンの自転車を追い掛けたものでした。

もう待ち遠しくって待ち遠しくって!

そして公園の一角にオッチャンが自転車を止め、紙芝居を始める前にまずは店開き!

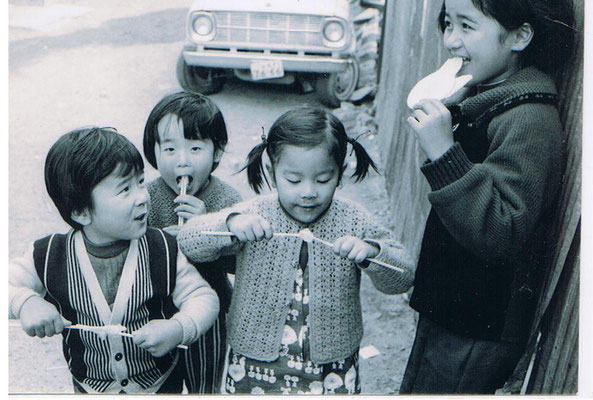

ぼくは迷わず「マンボ(当時ぼくらはそう呼んでいました)」を買い求めたものです。

マンボとは、どんな成分だったか分かりませんが、2cm四方で薄茶色をしていて、オッチャンがマンボ1枚と幅3mmほどで長さ3cmほどのブリキ板のような、スプーンのような匙をくれました。

ぼくらはそのマンボの中央部に向けて、舌で舐め唾で湿らせた匙の先を宛がって、ゆっくりほじくってはそれを舐め、またほじくってを繰り返したものです。

そうしてマンボの中心部に穴を開け、少しずつ少しずつ外側の四辺に向かって穴を大きくしてゆくのです。

しかし無残にも、途中でマンボの四辺が折れたりしたら、そこでゲームオーバー。

慎重に慎重に穴をほじくり、その穴をお見事1円玉が通り抜けたら、ジャムを塗ったウエハースがご褒美に貰えるってぇ遊びに夢中になったものでした。

しかしそう易々と1円玉を通せる穴を開けることは難しく、あと一歩ってぇところで見事にマンボの端っこが崩れ玉砕してばかりだったものです。

ぼくは何十回とやった中で、たったの1回だけ成功したことがあり、得意満面でジャム付きのウエハースを頬張ったものでした。

しかし上には上がいたもので、高学年のお兄さんやお姉さんは、ぼくなんぞよりもっと上手にマンボの穴を極限まで広げ、10円玉をギリギリ通して、練り水飴のご褒美にありつく猛者も!

それでなくとも不器用極まりないぼくにゃあ、とても適いっこありません!

それはそうと、ぼくらが呼んでいた「マンボ」そのものに関する情報が、ネット上で検索しても見つけられず、果たして「マンボ」の呼び名が正しかったのかどうかも不明です。

そんな一大イベントが終わってから、やっとこさ紙芝居の始まり始まり~っと相成ったものでした。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/394e154c.fb7dacf8.394e154d.9425db98/?me_id=1223253&item_id=10000006&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdategyu%2Fcabinet%2Fitem%2Frs%2Frs-2%2Fsum_rs2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/394e17c3.463939f8.394e17c4.a4f9401d/?me_id=1258573&item_id=10000125&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhoraihonkan%2Fcabinet%2F02479985%2Fimgrc0080278567.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

紙芝居の存在は、

当時から認識してましたが、

一度もお目に掛かることはなかったなぁ。

地方によってなのか僅かな時間軸の違いなのか?

システムも理解してたし、

憧れも大いにあったのにね。

園で紙芝居、

町内で屋外映画。

こんなスタイルだったので、

「紙芝居のオッチャン」というのは残念ながら・・・

当然駄菓子も縁がなく、

たまーにやって来る「ポン菓子のオッチャン」が近い存在かな?

きっと傍には存在してたと思うんですが、

たまたまオイラの地区には来なかったということだと思います。

イベントなんかではありそうだから、

盛り上がりそうだけど、

現代っ子は冷めてるとこあるからなぁ・・・

静止画という媒体をどう受け止めることやら(~_~;)

駄菓子なんかじゃ振り向かないかもねぇ(笑)

確かにねぇ、何もかもがぼくらの子ども時代とは異なり、すべからく裕福な時代を享受している今の子どもたちにとっちゃあ、見向きもされないんでしょうねぇ。

それとも逆に、大いに新鮮なもののように映って、身を乗り出して来るとか?

小学生の頃 近所に小さな鉄棒があるお寺さんがあって 逆上がりの練習をよくしてました。上着を巻き付けて 連続で前まわりをしてみたり( ◠‿◠ )

本堂では こども会の集まりがある度に紙芝居を見ましたよ。

絵が一枚抜かれて 次の絵が現れる瞬間がドキドキするんですよね〜。話しをしっかり聞きながら 一枚の絵を見て想像するわけですから 脳がフル回転してたはず。

楽しみながらも いろんな意味で良い勉強になってたでしょうし 素敵な体験だったと思います。

へぇー、お寺の本堂で紙芝居とは!

なかなか垢抜けたご住職ですねぇ。

でも本来お寺は、寺の寺域の境界に高い塀など張り巡らせず、何人であろうがキリスト協会の様に、受け入れるべきものだとぼくは思います。

お寺の本堂と言う、日常とは切り離された舞台で眺める紙芝居も、なかなか興味深い気がしちゃいます。