「素描漫遊譚」

「せともの祭」

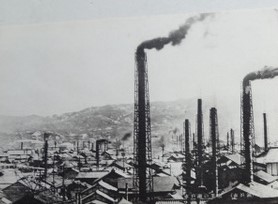

「瀬戸の雀はみな真っ黒やったでねぇ。白いワイシャツなんて禁物。すぐに真っ黒やで」。

愛知県瀬戸市最大のイベント、「せともの祭」。

中でも全国にその名が轟く呼び物「大廉売市」の実行委員長を、13年も続けた加藤光男さん(76)は、逝く夏を惜しむように窓外を眺めた。

瀬戸川沿いに1000軒近くの、せとものを売る露天が立ち並び、大勢の買い物客と観光客で騒然とごった返す「せともの祭大廉売市」。

今年は、9月11日(土)・12日(日)の2日間。

窯焼屋の倅として生まれた加藤さんは、23歳の年に陶器の企画と販売を主とするマルミツ陶器を創業し、2年後の昭和28年(1953)に「大廉売市」に軒を並べて初出店を飾った。

「当時は道路事情も今ほどうるさないし、車もめったに通らんかったでなあ。近在のお客が、自転車の荷台に八百屋の籠括りつけて、夜中の0時を待ってゾロゾロやって来るんやで。みんな問屋が蔵出ししたばかりの『せともの』の中から、少しでもええ品を安う買おうと」。

戦後の統制経済からも開放され、喰うだけの時代から、食べることに潤いを求める時代へと、昭和が少しずつ明るさを取り戻しつつあった。

「よう売れたでなあ、あの頃は。リヤカー山積みにして、何杯運んだことか。茶碗だけで10.000個は売り捌いとったな。帰る時は、パッパと掌の塵を払うほど、何一つ残らんかったほどやて」。

陶器の町は、輸出の花形産業として持て囃され、一際輝きを放つ時代を迎えようとしていた。

「今みたいにカタログなんてもんあれへんし、でっかい鞄に見本のせともの山ほど詰め込んで、あっちこっち売りに歩いたもんやて」。

友人の口利きで28歳の年に、瀬戸市出身の妻を迎えた。

「まだ昭和も30年代半ば頃までは、窯で石炭燃やしとったで、瀬戸の空は煤煙で年がら年中煤けてまって。女房は洗濯もんも外へ干せんし、どこの家もみな苦労したもんだて」。

輸出に潤った瀬戸の町ではあったが、昭和も40年代を下り始めると、窯焼屋の煙突から一本また一本と煙が消えて行った。

自動車業界では、国産の大衆車が発売され、徐々に輸出産業の要へと勢力範囲を拡大。

輸出の王道を自動車業界に明け渡した。

同時に中国製の陶器の輸入が、瀬戸の衰退に追い討ちをかけた。

「瀬戸は分業制で、土の原料屋・原料を調合する土屋・原型師・窯焼屋・釉薬屋でなりたっとって、瀬戸の6割くらいの家が窯業に携わっとったけど、今は1~2割ぐらいだろか。どこも三ちゃん工業で、朝早よから夜遅までが当り前の時代だったでな」。

焼き物の代名詞として親しまれる「せともの」。

焼き物としての「せと物」は、磁祖加藤民吉に端を発する「せと者」と呼ばれた数々の陶匠たちの、土に塗れた指先に支えられた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

岐阜は美濃焼でしょうか?

我が家では食器って・・

まぁ⤴買い替える事はありません。

せいぜい、箸をたまに買い替えるくらいで

大体いつも使う食器は限られて、結局は2~3 種類を使うだけですねぇ

後、食器洗いも楽だし ❕

おまけに高価な食器を買っても・・

いつの間にか粉々になって姿を消しているなんて事も ❢

陶器屋さん、ごめんなさい(._.)

その代わりフライパンは結構買い替えるかも?

確かに陶器のお皿やご飯茶碗など、日々使うものってだいたい決まっちゃってますよねぇ。

でも食材によって普段使わないお皿に盛り付けて見ると、見た目にも新鮮さがあり、より美味しそうに感じられることもありますものねぇ。

瀬戸に親戚がいたので子供の頃に『せともの祭り』に行った事があります。

その親戚から、結婚祝いに陶器の食器一式頂きましたが、月日が経つのは怖ろしやぁ!! 割れて数が減ってしまいましたぁ(@@;)

でもそれだけ使い続けてあげた証じゃないですかぁ。

ぼくの家にも、お母ちゃんが使っていた、いかにも昭和チックな花柄の安物の大皿がお母ちゃんの思い出の品として大切にとってあります。