『雲のお母さんと鈴の音』

2006.春 季刊誌掲載

「ここらぁ八ツ面山(やつおもてやま)じゃあ、こんな千枚めくりの白雲母(はくうんぼ)がゴロゴロ転がっとっただぁ」。

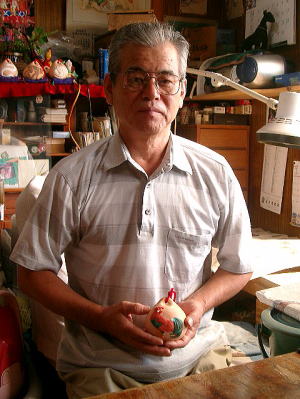

陽だまりの作業場。

左手の掌で瓦粘土を丸め、右手の親指を押し込むと、あっと言う間に茶碗型から壺型へ。

器用な手捻りを止め、男は振り向いた。

愛知県西尾市八ツ面町で雲母(きらら)鈴を作り続ける松田克己さん(64)だ。

「こうやって指先でちょっと触るだけで、直ぐにめくれるだで」。

松田さんは長さ25cm、厚さ5cm程の、巨大な白雲母を弄んだ。

「しかしこんだけ大っきいと、千枚以上はめくれちゃうんじゃ?」と、つい大きく身を乗り出し、あわや座卓の上のコーヒーがカップの中でユ~ラユラ。

鈴の表面のラメのように光る雲母もキ~ラキラ。

「ちょっとぼくもめくって見てもいいですか?」。

そう言うよりも早く、白雲母の塊を手にした。

「ぼく、子どもの頃から、瘡蓋をめくるのが大好きだったんですよ」。

夕暮れの田んぼ道。

汗で黄ばんだランニングシャツに、継ぎ接ぎだらけの半ズボン。

野球小僧たちの膝や肘には、赤チンが真っ黒く変色した瘡蓋のエンブレム。

昭和半ばを駆け抜けたぼくらには、瘡蓋の勲章が腕白坊主の証だった。

それにしても今になって思い返せば、瘡蓋めくりなんて趣味も悪すぎ。

しかも生乾きの時にめくろうものなら、また新たに血が滲み、やがて新しい瘡蓋が傷口を覆う。

そんな事を愚かにも繰り返したものだ。

「本当にキラキラしてるわぁ!」。

めくり取った瘡蓋ならぬ雲母を、窓越しに傾き始めた冬の西日に翳し、矯めつ眇めつ眺めた。

「なんだかガラスでもないし、金属でもない不思議な光!薄っぺらな雲母ながら、太陽の光を呑み込み、溜め込んだ光を集めて、もう一度キラキラと光を放っているようだ」。

もしかすると古代人も、今ぼくが感じたように雲母を眺めていたのかも知れない。

雲の隙間からポッカリ顔を出す太陽と、少しだけ乳白色の雲母越しに見るお日様が似ていて。

だからお日様をすっぽり包み込む雲が、慈愛に満ちた母のように見えたのだろうか。

「あっ痛たっ!」。

暇乞いをして座を立とうとした瞬間。

座卓の天板に膝っ小僧を思いっきり打ち付けてしまった。

カランコローン。

日本一涼やかと言われる音色の雲母鈴が、座卓の上を転がった!

もしかしたら、いま座卓で嫌っというほど打ち付けた膝に傷が出来、大好きだった瘡蓋が出来るやも!

雲母鈴の涼やかな音色のご利益か!

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

時代が時代なのか?

今、膝を擦り剥いている子供って・・

全くと言っていいほど見なくなった気がする。

転ばなくなったのか?外で遊ばなくなったのか?

膝のかさぶたを綺麗にめくるのが快感だった❕

少し、かさぶたをめくるのが早いと痛くて血がにじむんだよねぇ❕

今、転ぶと擦り剥くどころか、多分?骨折だねぇ❕

皆さんも気を付けて下さいねぇ❕

そうそう、どんなに若ぶって見たところで、しょせん寄せる年波にゃあ勝てません。

年々足腰の衰えを感じちゃいますもの。

転ばぬ先の杖!

気を付けましょう!

オカダさんとヤマモもさん、傷口と瘡蓋の関係か?

じゃあぼくは、傷口か瘡蓋のどっち?

って、どっちもどっちだよねぇ。

あっ、それが言いたかったのかぁ!

雲母と書いて「きらら」とも読むんですね。何故だか、子供の頃から『うんも』と言う言葉の響きが好きでした。一字違ったらあぶない危ない(●´ϖ`●)

そうですとも!

一文字間違えちゃったら、見るも無残なことに!

キラキラ光る雲母とは似て非なるものになっちゃいますからねぇ。

福祉事業所に勤めてた時 利用者さん達と八ツ面山によく行きました。

坂を上がると公園があって ブランコやすべり台ぐらいしかないけど一面芝生で 春になると芝生を囲むように桜が満開に。それは見事ですよ。

展望台からは 西尾市が一望出来ます。

歩いて散策も出来るので もしかしたらお宝に出会えるかも知れないですね( ◠‿◠ )

ええーっ、そんなに見晴らしの良い山なんですか!

ぼくはそうとも知らず、取材を終えると素通りしちゃってましたねぇ。