2000年12月19日 毎日新聞朝刊掲載

「いざ!カリーテンプルへ。七人の僧りょは世紀末のインドを目指す」

いよいよ残り僅かで、カリーテンプルが産声を上げる。

七人の僧りょが二十世紀末に思い描いた夢は、新世紀の訪れと共に花開らこうとしていた。

滋賀県八日市の福命寺住職内田卓也(46)は、20年前に釈迦成道の地に駐在僧として赴いた。

そして彼は、村人たちとその3年間の多くの時間を共にしていた。

当時の日本は、我が世の春とばかりにバブル時代が幕を切って落とさんばかり。

全てにカネとモノが最優先を極め、事の善悪をも牛耳る時代が待ち受けていた。

彼は当時の日本人と対極に位置しながらも、逞しく生きる村人たちの、多くを望まない質素な暮らしに心打たれるばかり。

彼は日課のように村を訪ねた。

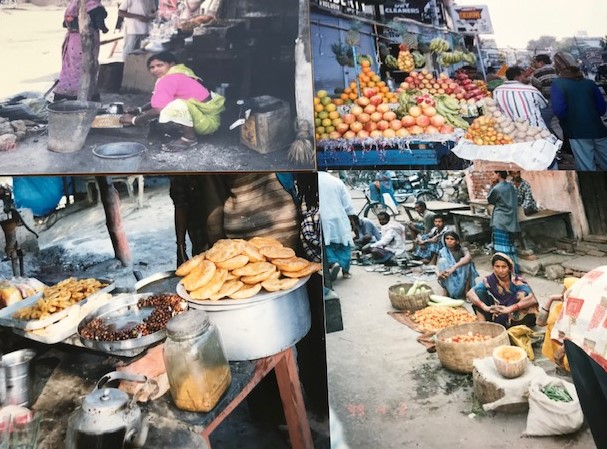

村人たちは、自分たちの倹しい食事から、その一部を布施として彼に振舞う。

ある日彼は、村の長老を訪ねた。

長老は彼の眼鏡を見て尋ねる。

「それは何だ?」。

「暗い部屋で釈迦の経典を読むため、目が悪くなった。眼鏡があれば良く見える。」と彼が答える。

すると長老は「釈迦の教えは、目を悪くするのか?」と問う。

また次に彼の時計を見つめ、「それは何だ?」と長老が尋ねた。

彼は「時を計る道具です」と答える。

長老は「そんなものが、なぜ必要なのか?」と再び問う。

そして長老は「朝日が昇れば朝。お日様が頭の天辺に昇ったら昼。日が沈んだら夜。それだけで人が暮らすには十分ではないのか?」と。

長老は地球の何処にあるのかさえも知り得ぬ、日本からやって来た青年僧りょを不思議そうに眺めた。

彼は、返す言葉を失った。

全てにおいて貨幣という紙切れと、モノに囲まれる事を豊かさと履き違えた、これまでの自分を彼は恥じた。

長老や村人たちから学んだものは、何物にも代え難く、僧りょとして生きようとする彼の根底に宿ったという。

今、夢の落慶を目前に控え、彼はこう語った。

「夢の始まりはこれから。カリーテンプルは、明日という未来を生きる人々が、自分自身で〝囚われない心〟を見い出す場所であって欲しい」と。

あと残り12日。

夢を現実にするべく、七人の僧りょはインドを目指す。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

メガネか~ぁ⤴

周りに、メガネをかけている人が居なかったせいか

知的で格好が良かった❢若い頃、メガネって憧れていました。

ただこの歳になるとさ~ぁ⤴

メガネって面倒くさいねぇ❢

勿論❢私の場合「老眼」ですから、近くの文字が見えないので老眼鏡

遠くを見る時には、外して・・

遠近両用を試したけど、自分には合わない・・

老いを感じる時の第一歩は、近くの文字がボケて来る❢

って本当だった❢

あ~~ぁ⤴イヤだ イヤだ

そりゃあ仕方がないこってすって!

ぼくなんて自慢じゃありませんけど、60前から遠近両用ですもの。

遠近両用メガネって使い始めは見辛いんですよね。遠と近が一つのレンズに入っているのでその境目がボヤケて見える。ただ、運転する時はダメですが、我慢して我慢して我慢して使い続けて行くと、慣れとは恐ろしい!!今じゃ、境目が分からん(^。^)

そうそう、その通りです。

なんでも慣れって恐ろしいパワーですものねぇ。

長老の仰る通りです( ◠‿◠ )

朝日を浴びて体内時計を動かす… それが自然な事なんですよね⁈

赤ちゃんの頃は 体内時計に従い 起きて 泣いたり笑ったり 食事を摂ったり排便したり 眠ったり。

でも ひとつずつ何かが豊かになるにつれ 体内時計に少しずつずれが生じてる気がします。

いろんな事を考えてる今 福命寺住職 内田さんにお会いしてみたいものです。

豊かさの陰で、ついつい裸の人間に備わっているはずの機能まで、失っているのかも知れませんねぇ。

「小欲知足」からはほど遠い、いまのワシがおります。思い切って貧乏になって山頭火のように行乞したいと思ったこともあったけど、もうこのまま老いぼれていくのでしょう。

好むと好まざるとにかかわらず、その場所でその環境下で生きるのが、定めかも知れませんものね。

起きて半畳、寝て一畳。

後は大河の流れに身を委ねますか。