長良木曽揖斐揃い踏み 輪中を臨む月見台

丸に十字の兵を 偲ぶ松並恩と情

月見の森も夕間暮れ 埋み火揺れる町灯り

石段下り月眺め 疲れを解く足湯浴み

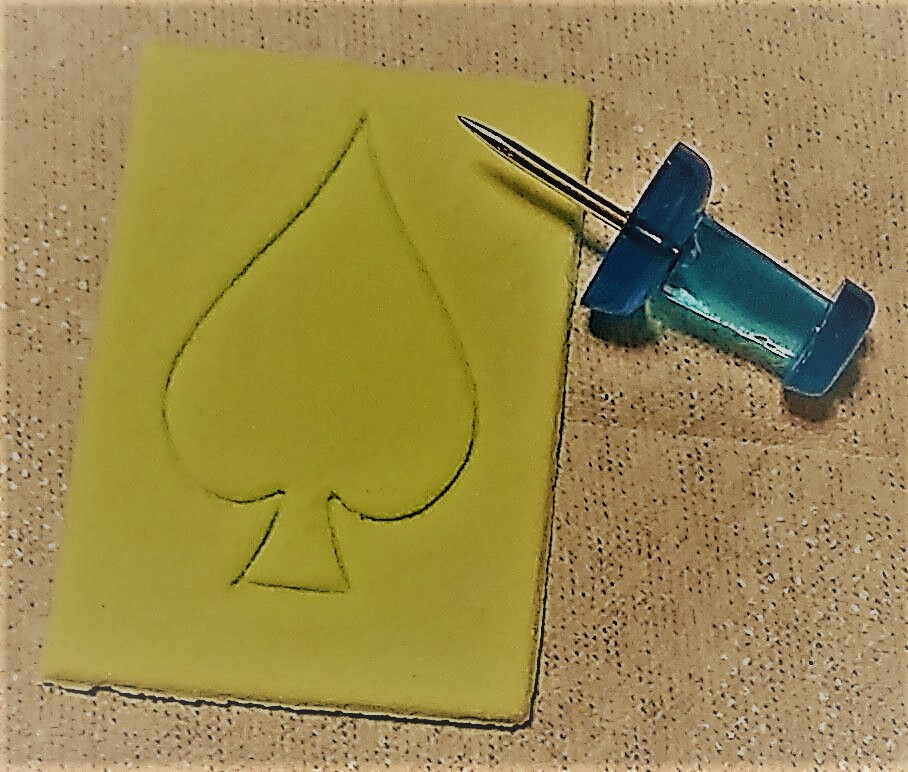

「鼈甲色した板飴の型抜き」

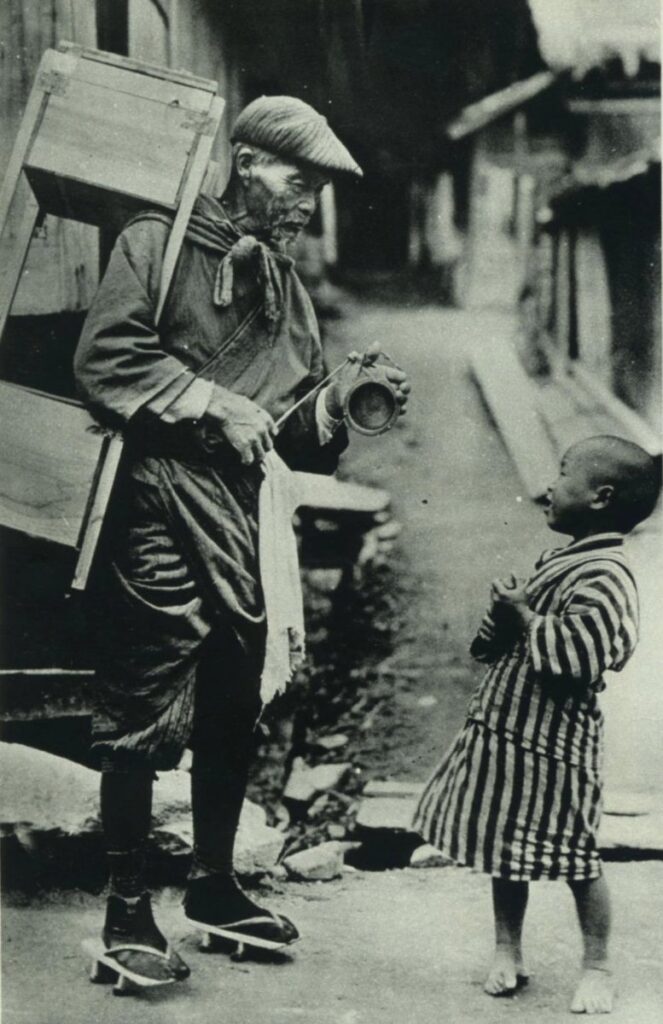

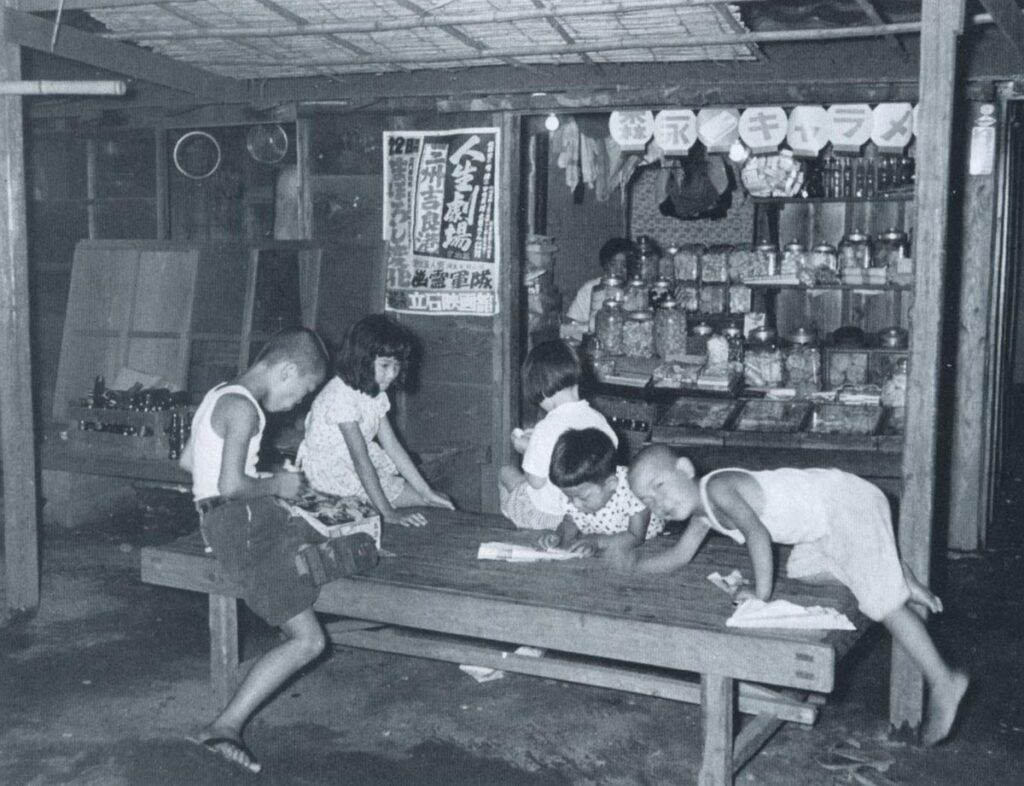

一文菓子屋だったろうか?

それとも紙芝居屋のオッチャンから、買ったものだったろうか?

ともかく半世紀近くも前の煤呆けた記憶。

所々が色褪せ剥げ落ちている。

やっとのことで、そのおぼろげな記憶を繋ぎ合わせて見ると、鼈甲色した薄くて直ぐに割れそうな、板飴が浮かび上がって来た。

飲み屋のお姉ちゃんが持つ名刺より、一回り小さめの板飴で、中に瓢箪や動物が型抜きで描かれ、その輪郭が溝のように削り込まれていたものだ。

その輪郭の溝に沿い、針のような先の尖った物で周りを突いて割り、それらを口に含んで舐めながら、真ん中に描かれた図柄を抜き取るのである。

見事にどこも欠くことなく図柄を取り出せれば、もう一枚新しい板飴を貰えたはずだ。

しかし子どもにとっちゃあ、針先に託す微妙な力配分がことのほか難しい。

細く描かれた瓢箪の口や動物の手足が、いつも最後の最後になると、無情にもペキリと折れてしまった。

「あ~あ、残念や!惜しかったなあ、ボク。でもこれに懲りんと、また挑戦してや」と、一文菓子屋のオバチャンだったか紙芝居屋のオッチャンは、端から出来っこないと決めつけている癖に、空々しくほくそ笑む。

型抜きが成功するまで、友と共に板飴への挑戦を、何度も何度も繰り返した。

特段その板飴が、大層甘くて美味しい代物であったわけではない。

どちらかと言えば、家に転がっていた徳用袋入りの黄金糖や甘露飴の方が、すこぶる甘かった気がする。

だがやはり、それはそれ、これはこれ。

最初は板飴をオヤツ代わりに買い、遊びながら食べると言う目的だった。

それがいつしか何が何でも、友の誰よりも一番早く、型抜きを成功させることへと目的が挿げ替わる。

あの一文菓子屋か紙芝居屋の術中に、まんまと絡め捕られたわけだ。

ところがある日曜日。

その日は珍しく、鮒釣りにも出掛けなかったお父ちゃんが、ぼくと一緒に板飴の型抜きに挑むことに。

ぼくと友はあと一歩の所で、やっぱり図柄の一部を欠いてしまった。

「なんやあ、あと少しやったのになあ。じゃあ今度は、お父ちゃんが上手いことやって見せたるわ」。

お父ちゃんは板飴を手にすると、いきなり四隅に噛り付き、ガリガリと噛み砕いて行くではないか。

そして今度は図柄の輪郭ギリギリまで、飴を舐めながらいとも容易く図柄を抜き出した。

「お前ら針先で無理やり割るもんで、細かな部分が欠けてまうんやて。そもそもこんな飴、直ぐに欠けるように出来とんやで。まずは大まかに歯で周りを噛み砕き、あとは少しずつ輪郭線目掛けて、飴を味わって舐めてったらええだけの話しや」、と。

ぼくはこの瞬間ほど、父を誇らしく思ったことは無い。

ぼくらは鼻高々で、抜き出しに成功した板飴を差し出し、新しい板飴を手にした。

それからはほぼ5割の勝率。

オバチャンだったかオッチャンが慌てて「頼むでそのコツは、皆に教えんといてや」と、こっそり栗ボーロをポケットに忍ばせる。

そこまで乞われ、袖の下まで受け取った以上、ぼくらも口を噤まざるを得なかったと言うものだ。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

板飴・・薄っすらと覚えています。

けど、削った覚えは?多分ない!

覚えているのは、飴に糸が付いていて、糸の先には

大きな飴、小さな飴、その糸を引っ張って大きな飴を引いたらアタリ!

でも中々大きな飴を引くことは出来ない!

なぜなら、大きな飴には、最初から糸が付いていないのです。

しかし悪ガキ共はそんな事は知らずに、我先に大飴を当てようと・・

だからみんな、口から糸を垂らして遊んでいました。

ありましたありました。

ぼくもいつだって、小さなミカン一欠けか、イチゴばかりでしたねぇ。

トシ君家のオッチャンがきっと落ち武者殿の仰るように、細工をしてたんでしょうねぇ。

板飴ってなに〜〜?初耳です。

黄金糖よりも甘くないって事は ほのかな甘味? 噛むとすぐパリッ?

気になる〜( ◠‿◠ )

黄金糖や甘露飴は よ〜く知ってますよ。あと那智黒も(笑)

小さい頃から台所のテーブルには 必ずありましたから。

とにかく子どもの頃って、甘い物がご馳走でしたものねぇ。

ぼくらの頃なんて、チクロ全盛時代でしたもの。

祖父母のところには黄金糖があったのでいただきました。

イントロの温泉に関する記事と写真は「水晶の湯」ではないですかぁ?

そうです!月見の里の道の駅にある足湯です。

鼈甲飴ではありませんが、動物が書かれた板飴 私 やりましたよ〜 ( ◜‿◝ )♡

自転車でやってくる紙芝居屋さんと同じように ごっつい自転車の荷台に木箱をローブで縛り付けて 小学校の前にある公園に来てくれてましたよ (◠‿・)—☆

カラメル焼きと同じおじさんだったかな?

細い釘を使い 少しづつ割りながら 最後は歯で整えたような記憶 (✷‿✷)

衛生面なんてお構い無しの昭和30〜 40年代 たくましかったですね ❣

落武者殿の地元 梅林と 私の地元 徹明はお隣なのに ??

忘れてちゃったかしら (╯︵╰,)

駄菓子屋さんの飴は 白っぽい さつまいも みたいな味の飴? ヌガー? が好きでした (. ❛ ᴗ ❛.)

えっ、あの白っぽいサツマイモ味の柔らかな割り箸のついたアメは、「ヌガー」って言うんですか!

何も知らずによく買って食べた気がします。

包装紙のどこかにクジがついていたような薄ぼんやりとした記憶がありますが・・・。

型抜き飴、やった事ありますがどうやっていたか思い出せません(¯―¯٥)

駄菓子屋さんは、近くにあったのでよく行ってました。中でも麩菓子が好きでした⤴️

ぼくも大きな薪のような麩菓子が好きだったですねぇ。

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually

something which I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward

for your next post, I’ll try to get the hang of it!

Thank you for visiting my blog.

Please drop in again.