余寒の砌梅の香は 恋しき春の便りとな

母の褞袍に身を寄せて 梅見遊山の篠ヶ谷

暖簾潜れば寒苦止み 味噌田楽の香に惹かれ

豆腐芋つぼ頬張りて 窓辺で眺む梅の園

「土曜の半ドンのおご馳走!文化鍋のオコゲの味噌オジヤ」

昭和の死語の一つ、「土曜の半ドン」。

と、聞いただけで、途端に浮き足立つような高揚感を感じられた読者は、それこそ紛れも無い立派な昭和人である。

それほど魅惑的だった半日が、「土曜の半ドン」。

昭和半ばの小学生時代、土曜は午前で授業も終了。

皆、下校の校内放送が流れ出すと、我先にわが家へと駆け出した。

とは言え、どこの家もこれと言ったご馳走が待ち構えている筈もない。

内職仕事に精を出す、母の横手の火鉢では、煤けた文化鍋からグツグツと、湯気と味噌汁の香が立ち上る。

わが家の半ドンの昼飯は大概、朝の冷やご飯と残りの味噌汁に、溶き卵を加えただけのオジヤが相場。

しかも炊飯器に残った、朝の残りのご飯をオコゲをごと一緒くたに文化鍋へと放り込み、そこにこれまた朝の残りの味噌汁を加えるという、なんとも大胆な手抜き料理。

しかしこれが単なる冷やご飯のオジヤとも異なり、適度にオコゲの香ばしさと歯応えが加わり、それはそれで結構美味しいものだった。

ましてや母からしてみれば、炊飯器にこびり付いたオコゲを、亀の子束子でやっきになって洗い落とす必要も無くなるのだから、こんな好都合な献立は無い。

それでも年に1~2度、母の機嫌がすこぶる良かったりすると、稀に食卓にコロッケやハムカツが上る日もある。

とは言え、せいぜいが肉屋で特売の、ジャガイモばかりで挽き肉なんて、ほんの数粒と言ったコロッケや、向こうが透けて見えるほど薄いハムカツが関の山。

それでも盆と正月が、仲良く連れ立ってやって来たような大騒動だった。

だから半ドンの下校時はいつも、「どうかコロッケかハムカツ付の、アタリの日でありますように」と、ひたすら念じたものだ。

ところでその「半ドン」の由来。

どうやら3つの説があるとか。

1つ目は、江戸時代末期、長崎出島のオランダ人から、日曜休日を意味する蘭語のゾンタークが伝わり、やがて博多ドンタクのドンタクと訛り、半日の休日と言う事で「半ドン」と。

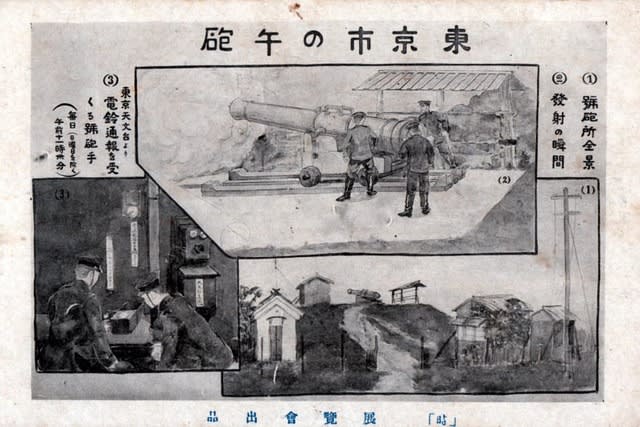

2つ目は、戦時中正午に撃った午砲が「ドン」と鳴ることから、「半ドン」とした説。

そして3つ目は、半日休みの土曜の意で「半土」となり、やがてそれが「半ドン」にと、諸説ある。

週休二日が当たり前の、当世を生きる子どもらにゃ、土曜の半ドンを待ち焦がれた、昭和時代の子ども心は分かるまい。

今ほど豊かでも無い分、そこそこの貧しさはどこも皆同じ。

ましてや塾通いに追われる者もなく、土曜の半ドンを誰もが指折り数えたもの。

改めて「土曜の半ドン」の魅力を思い返して見た。

しかし明解な答えは浮かばない。

それは母のオコゲのオジヤだったのか?

それとも、天下晴れての休日、日曜前日と言う、開放感の頂を目前に控えていたせいか?

でもいつも日曜の夕暮れが近付くと、開放感の山頂から一気に転げ落ち、高揚感とは似ても似つかぬ、焦燥感に苛まれたものだ。

「しまったあ!まだ宿題が山ほど残っとったあ」と。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

梅林公園で産湯を浸かった!

と、言っても過言ではありません!

地元中の地元です。

公園の裏手の山は地元の人は

「梅林山」と呼んでいました。

よく、子供の頃には山登りをして・・

「あそこが小学校やな!」

「俺の家はあそこの近くやん」

とか言ってました。

何か?今考えると健康的な遊びしていました。

まぁなんと贅沢な環境でしょうねぇ。

ただただ羨ましい!

芋田楽が無性に食べたくなっちゃいましたぁ!

文化鍋に文化住宅など、昭和のつましい生活風景が目に浮かびます。文化鍋で小学校の家庭科でご飯を炊いた記憶があります。

日曜日の夕方の焦燥感というかイヤイヤ感、サラリーマン現役の頃はよく感じてました。翌日からの仕事を思うとウツ気味になったものでした。

ぼくも子どもの頃、土曜日は全員集合があるので、半ドンで下校する時間が待ち遠しかったものです。

翌日は天下晴れての日曜日ですし。

ところが日曜日もお昼を回った頃から、段々とお休みの嬉しさからもかけ離れ、翌日の登校が憂鬱になったものでした。

でも でも オカダさんに会いたがっている人が いっぱいいたなんて 気がつかなかったんでしょうね。わたし学校大好きでした。何しに行ってたんだかですけど 1週間も風邪で学校を休んだ時はさすがに行きづらかったけれども みんなに「寂しかったよ」なんて言われてね。クラスのみんな優しかったです。

クラスメイトってクラス替えまでの1年間は、やっぱり特別な間柄だった気がします。

ただし新学年になってクラス替えがあると、きれいさっぱりリセットされちゃいましたけどねぇ。

そうそう! 土曜の半ドン!

私も立派な昭和人ですから(笑)

土曜日は半日で帰れるから 朝から嬉しかったなぁ〜。

でも 帰っても誰も居ないので 妹と一緒に簡単な食事を作ったり 時々は 近所の喫茶店に行き 鉄板スパゲッティを食べさせてもらってました。

あと その頃から好きだった吉本新喜劇を観るのが楽しみで( ◠‿◠ )

お笑いや近所のおばさん達に救われていた気がします(感謝)

ぼくも土用の半ドンの日は、大急ぎで下校して、松竹新喜劇と吉本新喜劇の二本立てで大いに楽しんだものです。

田楽の記事に惹かれて先日大垣市内にある、とろろ料理を提供するお店で豆腐田楽をいただきました。昔、家に来客があるとき母がよく作ってくれました。木の芽を載せてくれたことも覚えています。子どもの頃は、木の芽の香りが苦手でしたが今ではそこはかとなく、いい香りに思えてなりません。味覚も齢に依存するのでしょうか。長い七輪で作っていた母。いつか豆腐田楽を作ってみたいと思いました。

木の芽田楽なんて、まったくもって待ち焦がれる春の象徴のようなかんじですよねーっ。

ぼくはついつい熱燗を所望してしまいそうです。