この春岐阜県内ではしめやかに、かつての球児を悼む、七十回忌の追善供養が執り行われることだろう。

今から70年前(2014.2.20時点)。

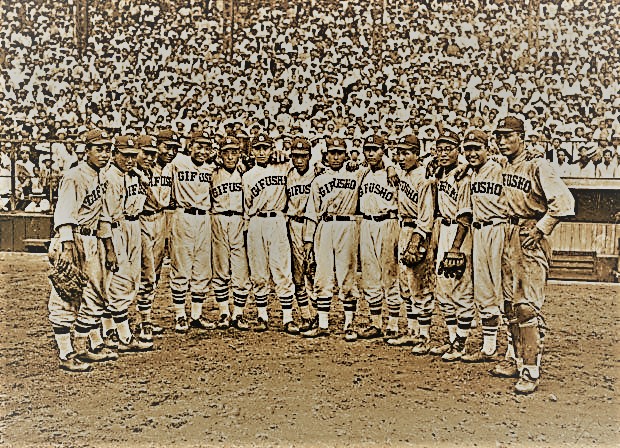

かつて甲子園のスタンドを沸かせた、岐阜県立岐阜商業高等学校(通称、県岐商)の球児たちが戦地に散った。

白球を手榴弾に、方やバットを操縦桿に持ち替え、向うはベースボール発祥の敵国であった。

命を的に、敵の本塁を狙う己の運命を、どれほど呪ったことであろう。

さぞや無念だったはずだ。

戦後世代の我が身には、努々想像さえも尽かぬ。

松井栄造投手。

昭和18年5月、中国湖北省にて戦死(享年25)。

加藤三郎捕手。

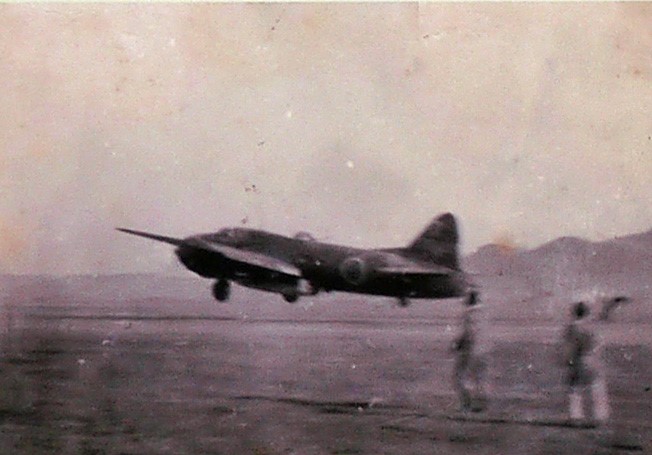

昭和20年4月、神風特別攻撃隊で沖縄沖にて戦死(享年26)。

長良治雄二塁手。

昭和20年5月、沖縄への弾薬輸送中に戦死(享年26)。

近藤清遊撃手。

昭和20年4月、神風特別攻撃隊で沖縄沖にて戦死(享年22)。

加藤義男三塁手。

昭和17年、ビルマ・ラングーンにて戦死(享年22)。

市川清美マネージャー。

昭和16年、中国戦線にて戦死(享年22)。

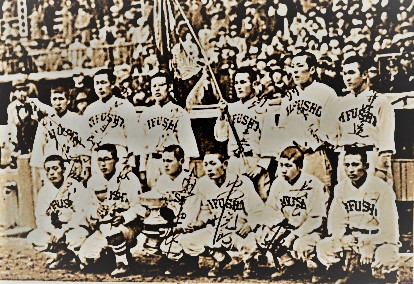

いずれも、昭和11年第22回夏の全国中等学校野球大会で、岐阜に初となる真紅の大優勝旗をもたらした、栄えある県岐商野球部員たちである。

実に優勝ナインの内、ダイヤモンドを死守した5名と、激闘をベンチで支えたマネージャーの計6名が、忌まわしき時代に翻弄され戦塵と化した。

ひと月後には、春の選抜高校野球が始まる。

70年以上前のそんな悲劇など、今の球児が知る術も無い。

しかし70年以上前の球児たちの多くは、祖国を守らんが為、戦地に散った。

今更彼らの命と引き換えに、今の平和があるとまで言うつもりなどない。

だが甲子園を駆ける球児たちよ。

いつか分かって欲しい。

足元のグランドには、戦地に散った県岐商野球部員の流した尊い汗が、今も安らかに眠っていることに。

歴史の風化は免れねども、たった一銭五厘の赤紙一枚で若者が命を差し出す、そんな愚行は二度と繰り返してはならぬ。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

何もかも、全世界すべての人が戦争で人生が狂いました。

今は、新型コロナウィルスで同じように狂って・・・!

まさか、ウィルスでこんな事になるなんて誰しも思わなかった。

早く、笑ってあんな事もあったな~ぁ⤴

と、笑って言える日が来る事を願うばかりです。

確かにコロナによる生活様式の変化は大変ですが、逃げ回っていたってしょうがないわけでしょうから、コロナとの距離感を身に付けるなりして、共存するしかないようですよねぇ。

今年も「鮎ノ瀬橋」を渡りながら

釣り人は「ソーシャルディスタンス」やと思いながら通っています。

誰も想像できなかった夏ですけど

なんとか 乗り越えましょうね。

そうですよねぇ。

ジタバタしたって始まりませんから、慌てず騒がず乗り越えられる日まで頑張るしかないですものねぇ。

ちなみに今日、コロナワクチンの1回目を接種していただいてきました。

わ〜良かったですね。

なんだか 待っているだけでドキドキしてしまうけれど 大丈夫ですよね。

子供の頃の学校の集団接種みたいに終わった子にみんなが

聴いていたように「痛い?痛い?うっ〜痛くない?と」聴きたくなってしまいます。

ぼくは痛くも無くって、その後の経過もどこかが痛くなったりってことはありませんでした。

しかし注射をした方の腕が痛くなるのは、2日目からとか。

さあどうなりますやら。

昔があるから今があり そして 今があるから未来がある。

知っておいたほうが良いだろうし 今この世の中の事は 残していかなければならないんでしょうね。

良い事もそうでない事も。

そうですよねぇ。

歴史って政治の表舞台であろうと庶民史であったにせよ、本来公平でそして詳らかでなければならないもののはずですが、それを都合よく歪曲させて解釈してしまうこともしばしばあるんでしょうね。

人が人を殺めなければならない、惨たらしい最前線に市井の民の命を曝け出させてしまった、そんな魔の時代こそ戦争の愚かさを語り続け根はならないと感じます。

I love it when people get together and share opinions.

Great blog, keep it up! http://demos.gamer-templates.de/specialtemps/clansphere20114Sdemo01/index.php?mod=users&action=view&id=4504991

Thank you for visiting my childish blog.