―尊さに 皆おしあひぬ 御遷宮―

元禄2(1689)年、奥の細道の旅を終えた芭蕉が、第46回式年遷宮に参拝した折の句である。

いつの世も、俗世を生きる人々の心を、惹き付けて止まぬお伊勢さん。

その証に熱田神宮、明治神宮と、然しもの三大神宮でさえ、人々が親しみを込め、「お」を付け呼ぶのは、伊勢神宮だけだ。

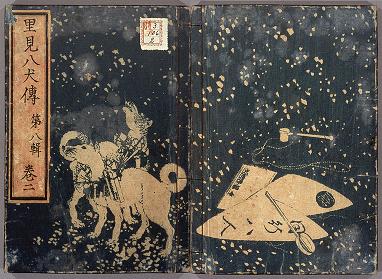

以前、曲亭馬琴の「里見八犬傳第八輯巻二」を目にした。

表紙に描かれた、伊勢詣りの代参をする、首に御神札を巻いた犬と、傍らの柄杓が取り分け印象的だった。

この手の犬の代参伝承は、各地に残る。

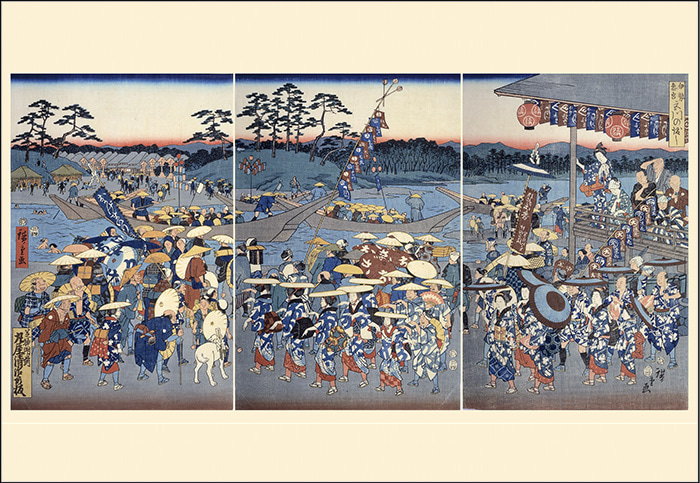

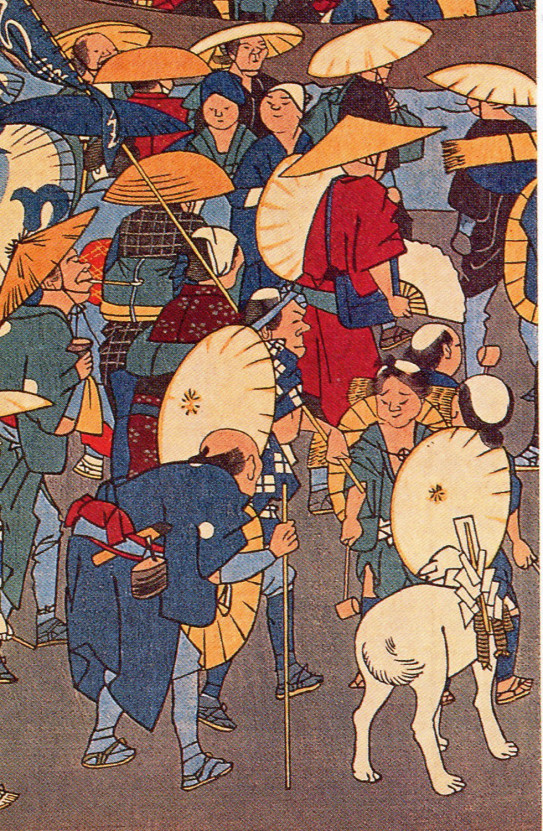

かの広重の「宮川の渡し」にも、首に御神札の白犬が。

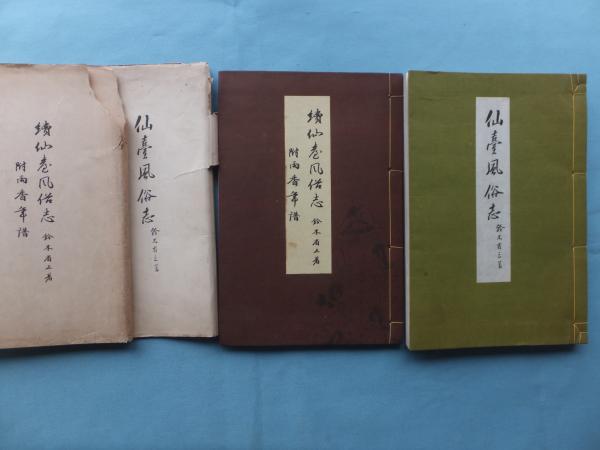

他にも仙台の鈴木雨香著「仙臺風俗誌」や会津の『志ぐれ草紙』にも記述が。

また、阿波徳島の庄屋の飼い犬の伝承や、山梨県上野原市新井町明神社境内には、「伊勢犬碑文」と言う、帰参を果した犬を湛える碑まで建立された。

犬の首には、藁縄で伊勢参宮の木札と、代参を託した飼い主の名に、国元の在所を記し、初穂料や餌代を入れた袋を括り見送ったと言う。

犬は道中、伊勢講の人らに助けを乞い、参拝を果し御神札を首に、遥かな家路を辿った。

もう一つ、傍らに描かれた柄杓は、旅の参拝者が茣蓙の先に差し、無一文の印としたものとか。

参宮街道で茣蓙に柄杓の者を見かけると、人々は「施行」と呼ぶ風習に従い、飯や水を施した。

それが「おかげ参り」に転じたそうだ。

何処へ行くにも、自分の足で歩む他、手立ての無かった時代。

それでも病の者や老齢者は、お伊勢詣りの叶わぬ願いを、已む無く犬に託したのだ。

それ程までにお伊勢さんは、この国の民草が魂の寄る辺と頼る、尊き神の御座すお社なのだ。

どうか伊勢大神様、来年もこの国が、いや世界中が平和でありますように。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

お伊勢さん

何時行ったのか・・?

分からない程、昔になります。

確か参道で「伊勢うどん」を食べたな~ぁ⤴

汁の色が濃くて・・

でも、見た目よりも普通の汁で美味しかった!

お~っと!

赤福餅は外せんねぇ!

勿論!食べたよぉ!

ぼくも今年のお伊勢さん&二見神社&石神様詣でをコロナで断念しました。

神聖なご神域に早く詣でたいものです。

お伊勢さん 三回ほど参拝させていただいた事があります。でも 確かお伊勢さんって 正式なお参り方法があるとか…。

それを学んだ上で もう一度行ってみたいです。

ブログの一部を引用させて頂いて…

『どうか伊勢大神様 この国が いや世界中が平和でありますように』

由緒あるお宮には、それぞれの正式参拝方法があるようですが、それも大事でしょうが、何より大切なことは、神々の前に額づき一心に祈ることなんじゃないでしょうか?