♪戦友を背にして道なき道を 往けば戦野は夜の雨 すまぬすまぬを背中に聞けば♪

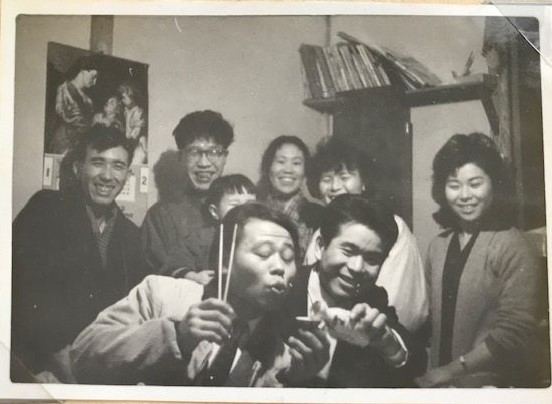

色褪せた一枚のモノクロ写真。

ぼんやり眺めながら、このメロディーを口笛で奏でていた。

写真の舞台は、昭和も半ばの、6畳一間の我が家。

丸い卓袱台には、徳利にビールの空瓶と大皿料理。

3組の夫婦が赤ら顔で車座に囲む。

捻り鉢巻き姿で、箸をタクトに見立て振り回す男。

空徳利を逆さに覗き込む者。

男たちは、誰もがランニングシャツにステテコ一丁。

女たちは皆、花柄のあしらわれたアッパッパー姿。

今とは比べ物にならぬ、みすぼらしさだ。

しかしどの顔も、屈託の無い笑みが宿り、生き生きと輝いている。

確かこの写真の頃だった。

父が隙っ歯で奏でる口笛を真似ていたのは。

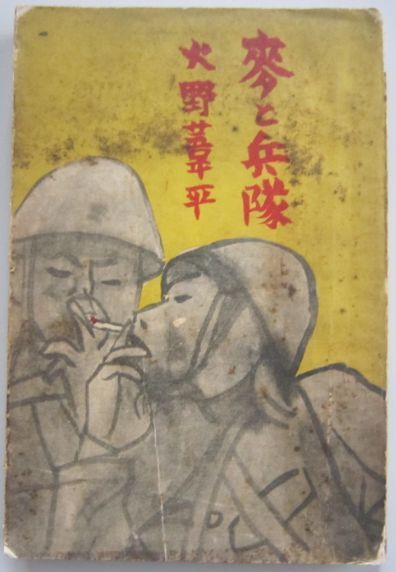

その歌詞が、「麦と兵隊」という軍歌だと知ったのは、随分後のことだ。

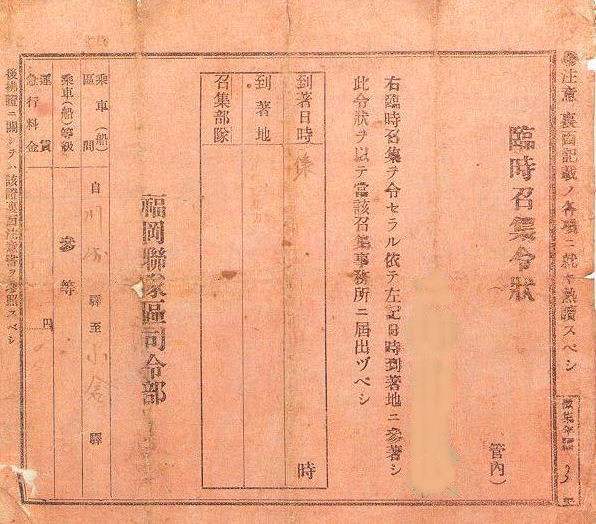

赤紙一枚で、青春を戦地に差し出した父。

忌まわしき戦いの記憶は葬り去れても、耳に馴染んだメロディーまでは、拭い去れなかったのだろう。

この国を守る的となり、青春を捧げた若者と、何不自由のない現代の若者。

いずれも、青春の重さに違いはあるまい。

ただ生れ落ちた時代が、違っていただけ。

年老いた父の口笛は、楽しい時も、辛く苦しい時も、いつも十八番のこの一曲。

父を亡くし、はたと気付いた。

あの一つ覚えの口笛は、戦地で出会い散って逝った、数多の戦友の御霊に対する、父が手向けた弔いではなかったのか?

それが貧しくも、戦後の平和な時代に生き残った者の、まるで務めであるかのように。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

口笛ってさ~ぁ!

練習した覚えないけど自然に出来たと思う!

子供の頃

夜、口笛を吹くと「泥棒」が来るとか!「へび」が来るとか!

純粋な僕チンは、親の言いつけを守っていました。

最近!口笛を吹く子供、見なくなったような・・

平成、令和の子供達って、口笛吹けるんやろうか?

ああっ、確かに仰る通り!

最近の子どもたちが口笛やら草笛を吹いている姿って、見かけませんものねぇ。

子供の頃は、親戚が集まってよく食事をしてたように思います。それが楽しみの一つだったのかも\(^o^)/

そうやって親族の繋がりを確かめ合っていたんでしょうねぇ。

その曲は… もしかしたら 言葉にすると辛いから口笛にしたのかなぁ〜と勝手に思ってしまいました。

無意識に口笛で曲を奏でてるのかも知れないし 身体に染み付いてるのかも知れない。そして何より 戦友の方達の事をいつも想ってるっていう証なのかも。

時代に翻弄されるのはイヤだけど 昔を生き抜いた方達がいたからこそ 今この時代を生きている。ならば ちゃんと意思を持って生きていかなきゃ…と ブログを読みながら思いました。

今の様に能天気に平和保享受できているのは、そうした礎となって先達があったればこそですものねぇ。

いろいろ戦争はしましたが

日本は第二次世界大戦で平和を知りましたね

今、鬼滅の刃がはやってますがあれは大正時代

時代が振り返らないのを願いたい

それでも愚かな過ちを繰り返すんでしょうね。

残念ながらこれまでの歴史が物語ってますものねぇ。

でもそれを否定できる時代が作り上げられるか、それが現代を生きるぼくらに問われている事なんでしょうかねぇ。