今日の「天職人」は、愛知県安城市の「物差し職人」。(平成24年1月14日毎日新聞掲載)

母は古着を解きつつ 姉と私を並ばせて 丈と身頃に袖丈と 巻尺当てて思案顔 「大きなって」と苦笑い 竹の物差しチャコを引き 晴れ着二着を仕立て上げ 「揃いの柄も今年まで」

愛知県安城市のカミヤ定規、二代目物差し職人の神谷秀雄さんを訪ねた。

子どもの頃。

授業で使う麻紐30センチを持参せよと。

母が内職で使う和裁の竹尺を、荷造り用の麻紐に宛がい、目盛に合せ30センチに。

だが教室で伸ばして見ると、ぼくだけ長いではないか。

母の和裁の竹尺には、片側にセンチの目盛、一方には鯨尺(1尺=37.88センチ)の目盛が刻まれていた。

ぼくはてっきり、鯨尺の目盛をセンチと勘違いをしていたのだ。

尺貫法からメートル法への統一は、昭和34(1959)年のこと。

しかし昭和40年代半ばになっても、古来よりこの国に根付いた尺貫法が、まだまだ現役で巾を利かせていた。

「今は設計図すら、コンピューターの時代。手で1本1本線引く者なんて、減る一方ですわ」。

秀雄さんは昭和28年、東京都台東区で誕生。

「安城出身の父は、百姓の次男坊でして、東京の文具屋へ修業に入ったんです。ところが兵隊に取られ、満州で厩番に。そのまま終戦を迎え、シベリアで4年の抑留ですわ。昭和25年に復員し、一旦文具屋に戻ったものの浦島太郎状態。そんな時、後に大手文具会社の社長となる人物と出会い、『何でも良いから定規を作れ。俺が売ったる』と。それが昭和26年の創業時のことです」。

昭和51年、大学を卒業すると、下請工場で修業を始めた。

「『跡を継ぐ気なら、作れなきゃだめだ』と、父に言われて」。

翌昭和52年1月には修業を切り上げ、単身父の故郷である現在地へと送り込まれ、工場を開設。

「『お前やれっ』の一言で」。秀雄さんが懐かしげに笑った。

「私が工場長。後は親戚頼りで集めた、おばさんパート5~6人。そっからのスタートでした」。

戦後の高度経済成長に歩調を合わせ、定規作りも変化を繰り返した。

「昔の定規の素材は、セルロイド。やがて塩化ビニールから、現在のアクリルへ。昔は材料を裁断機で切って、手で削ってました。でも今は、それも機械化されましたが」。

昭和55年を目前に、父から難題が突き付けられた。

「『JISマークを取得せえ。品質管理を学べ』と。まだまだ粗悪品の時代でしたからね。でも大会社じゃありませんから、審査を通るのにも一苦労」。

しかしその難関を見事に乗り越え、昭和55年にJISマークを取得した。

同じ年、名古屋出身の伸子さんと結ばれ、3男が誕生。

神谷家の寿ぎが続いた。

しかしその後も、父からの難題は続く。

その都度、激動する文具市場の荒波を、喘ぎながらも泳ぎ抜いた。

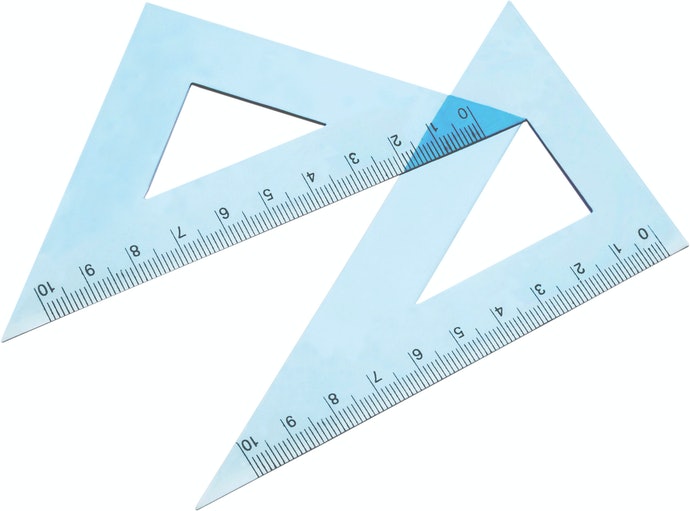

三角定規作りは、アクリル板の裁断から。

次に切断面を削り、正方形を斜めに切断。

熱転写で目盛を箔押しして仕上げる。

「周りの同業者は廃業続出。それなら私が、最後の定規屋になったろうって」。

秀雄さんが照れ笑いを浮かべ、傍らの妻を見やった。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

話は違いますが、今日の朝刊に、以前オカダさんのブログで紹介された鈴木鉱泉の『スマック』の事が載ってました。居酒屋さんでは、焼酎で割った『スマックサワー』が女性に人気らしいですよ⤴️気になるぅ•̀.̫•́✧

きっと女性好みの、ほんのり甘いチューハイでしょうねぇ。

❖ ものさし ❖ って 若い世代の人達に通じるのかしら?

お嫁ちゃんも、小さな怪獣くん達も 私が『ものさしで計ってみて!』と 言うとメジャーを出してきて計っています ♡(ӦvӦ。)

30年以上使っている竹のものさしは、角が少し丸くなってきていますが、1番使いやすく 赤い丸い点が見やすいです

(。♡‿♡。)

洋裁用のカーブの竹のものさしも 私には欠かせません❣

今日 竹のものさしを使って 小さなワンピースを作っています

至福の時間です (✷‿✷)❤

お孫ちゃんのお手製ワンピースですかぁ!

一針一針愛情も縫い込まれてゆくんでしょうね。

セルロイドの30cm物差し。懐かしい。

でも まだ持ってますけどね( ◠‿◠ )

確か小学5, 6年生の家庭科の時間に 物差しを入れる袋を作ったような…

ランドセルから 物差しとリコーダーがちょこんと出てたりして。

今 思い出したんですけど 女子校の門の所に 物差しを持った生活指導の先生が立って スカートの長さをチェックしてたっけ。怖かった〜(笑)

ありましたねぇ。

物差し入れのお手製袋。

それと指導部の先生が校門で物差し持って待ち構えていた風景も、とても懐かしいものです。

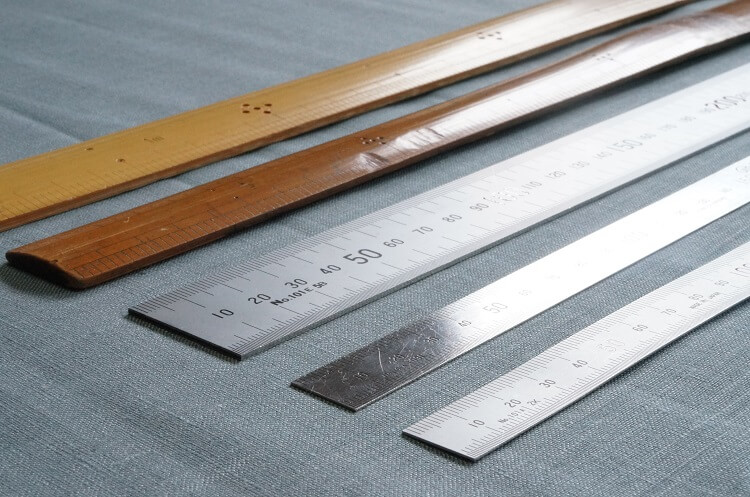

アルミ製のものさし

15㎝30㎝60㎝製版業では必需品で

入社する時に必ず、割り当てられます。

懐かしいな~ぁ⤴

それと、先輩にいつも言われたのが

世の中「杓子定規」のようにはいかないもんやてぇ!

本当にそう思う!

人の数だけ「こころの定規」が違いますからねぇ!

今日はエエ事!言ったな~ぁ⤴

そうですとも!

人には人それぞれの、心の目盛がありますもの。

それと秒針の進み具合だって異なるってもんですよねぇ。

物差しは端が0であるのに対して三角定規は端の少し中に入ったところが0ですね。あと、竹は温度による伸び縮みが少ないで物差しにの素材に良い、これらのことを中学校の技術科の先生に教わりました。技術科ではT定規を使いました。また数学では計算尺の使い方を教わった覚えがあります。使い方はまったく違う道具ですが昭和の味がしました。物差しは自分の背中を掻くのに使いました。あと、長い物差しは先生にピシッと叩かれるのに使われました。

ぼくは猫背ぎみだったため、よくお母ちゃんが「背筋を伸ばして!」と、首の後ろから背骨に沿って竹の物差しをつっこんだものでした。