今日の「天職人」は、三重県伊勢市八日市場町の「伊勢のかたぱん職人」。(平成22年9月11日毎日新聞掲載)

三時の時報待ち切れず 片手に小銭握り締め 草履突っ掛け一目散 伊勢の丸与のかたぱんに 早くも店にゃ子らの列 背伸びで中を覗き込み 盆のかたぱん数えては どうかぼくまで回るよに

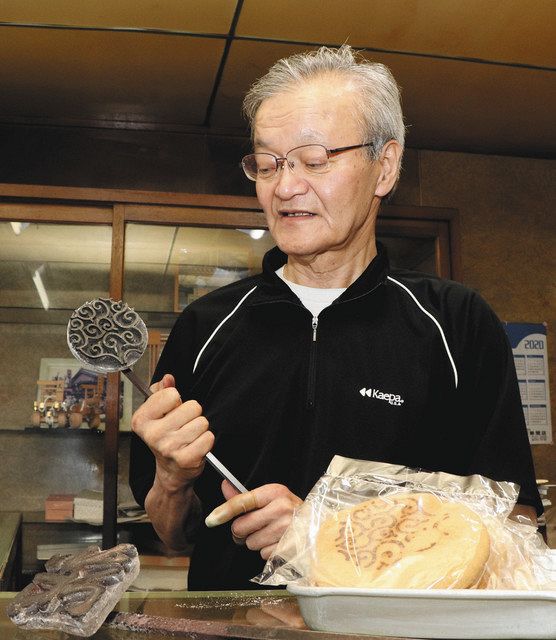

三重県伊勢市八日市場町で明治中頃創業の丸与製パン、四代目かたぱん職人の井村卓嗣さんを訪ねた。

昭和半ばの一文菓子屋は、放課後ともなれば、僅かばかりの小遣いを握り締めた、子どもらでごった返していたものだ。

駄菓子や籤引きが、雑然と犇めき合う手狭な店内を、子どもらは難なく右往左往。

それは子どもにとって、真剣勝負そのもの。

たった1枚こっきりの、掛替えのない10円玉を、いかに有意義に使うべきか、答案用紙に向うよりも苦慮したものだ。

食べ盛りの空腹を満たしたい切実な思いと、もしかしたら籤引きで大当りが出るやも知れぬ、そんな誘惑の間で幼心が微妙に揺れた。

だから盆暮れに、100円札でも貰おうものなら大騒ぎ。

まるでテレビの人気番組、夢路いとし、喜味こいし師匠の名台詞で始まる「男は度胸、女は勘定。お手て出しても足出すな」の、「がっちり買いまショウ」さながらだった。

まずは普段手も出ぬ、値の張る菓子パンを1つ確保し、それから釣銭の使い道を思案したものだ。

「せやて。何でもある今とちごて、菓子パン1つでも立派なオヤツやったでな」。卓嗣さんが、にっこりと相槌を打った。

卓嗣さんは昭和27(1952)年、3人兄弟の長男として誕生。

大学を出るとそのまま家業に従事した。

「本当は機械いじりが好きやったで、どっかの会社員でもとおもとったんやけど。就職難やったしな」。

卒業を翌春に控えた昭和48年、第1次オイルショックが勃発し、トイレットペーパーの買占め騒動が起こるなど、狂乱物価に喘ぎ苦しんだ時代だった。

「最初は使いっ走りの、丁稚みたいなもんや。親父も『見て覚えろ』の1点張りやったで、体が覚えるまでは失敗の連続。せやで温度管理なんかは、本を見ながら覚えたもんやさ」。懐かしそうに、奥の間の母を眺めた。

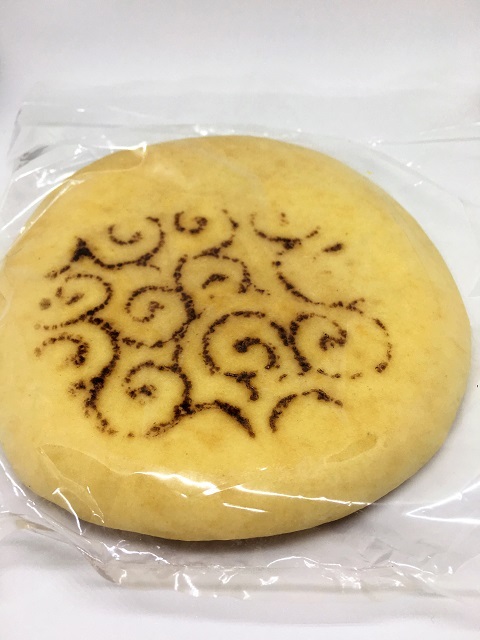

「家のかたぱんは、祖父が大正時代に入ってから焼き出した、焼き菓子とパンが合体したようなもんで、半生の焼き菓子ゆうた方が分かりやすいやろか?」。

以来、約1世紀に渡り、唐草模様の焼印が押された「丸与のかたぱん」は、今なお地元の老若男女にこよなく愛され続ける。

名代の逸品、丸与のかたぱん作りは、卵、果糖、砂糖、水を混ぜ別の容器に移し替え、薄力粉を手捏ねすることに始まる。

「粘らんように捏ねるのがこつやさ」。

打ち粉をしながら平らに伸ばし、直径12㌢の形抜きで抜いて、10分間焼成し、唐草模様の焼印を押せば出来上がり。

「包装もみんな手作業やわ」。

毎朝3時には作業を始め、1日200個のかたぱんが、店頭に居並ぶ。

「他所でかたぱんこうた方が、味が違うゆうて文句言いに来るんやさ。せやけど『その店に家は、入れさせてもうてない』って、そんたびに説明せんならん」。

戦時中の焼印は、旭日模様だったとか。

大正、昭和、平成と、3つの時代を生き抜く、庶民の銘菓丸与のかたぱん。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

かたぱんって、甘食のようなものでしょうか?

岐阜市内では、見た事がないですね〜。三重県って、美味しそうで、珍しい食べ物が沢山ありますね。

食文化って、面白いですね。

観光では、味わえない逸品が、まだまだありそう! ^_^

それぞれの土地に、そこに住む方々に愛され続ける、庶民の逸品って必ずあるものなんですよねぇ。

確かに、甘食に似ている気も致します。

昭和の緩い時代

ぼくチンが幼少の頃の街

梅林校下には、写真にあるような駄菓子屋が二軒ほどあって!

五十円持っていれば、大金持!

江戸っ子のオイラは宵越しの金を持たないので

よく、駄菓子屋へ行っては悪ガキ共におごってやったもんです!

結構いっぱい駄菓子が買えた。

昨日はおめえがおごってくれたで、今日は俺がおごるわなぁ

持ちつ持たれつで、ええ時代やったねぇ⤴

えええええっ!

そんな時代、ぼくなんて10円玉1個しか、逆立ちしたって貰えませんでしたぜぇ!

落ち武者殿の子どもの頃の戦国時代が羨ましぃ!

かたぱんの味や固さは なんとなく想像出来るけど どうして焼印が唐草模様なの?

気になるなぁ〜。

味は きっと素朴な味なんでしょうね⁈

運動量の少ない我が息子達のおやつには もってこいかも(笑)

焼き印のデザインについては、うっかり伺ってなかったですねぇ。

失態失態!