今日の「天職人」は、岐阜県関市東本町の「鞘師」。(平成22年9月4日毎日新聞掲載)

忍者ごっこの小道具は 癇癪玉の爆薬に 栓を潰した手裏剣と 手拭い頭巾頬っ被り 母の腰紐持ち出して ブリキ刀の鞘に巻き 背に袈裟懸けで絡げては 少年忍者いざ見参

岐阜県関市東本町の二代目鞘師、森雅晴さんを訪ねた。

何より戦では、刀の斬れ味が問われた戦国時代。

一転、徳川の太平の世が訪れると、武士は柄巻や鞘拵えに意匠を凝らし、家格や地位を表した。

同時に戦の無い世は、鞘絵を愉しむ余裕さえも生んだ。

鞘絵とは、江戸の中頃にヨーロッパから伝わった、騙し絵のこと。

漆黒の漆で仕上げられた鞘の曲面に、奇妙に歪めて描かれた浮世絵を投影すれば、見事な姿が映し出された。

安寧な時代は、ただの人斬り庖丁を工芸の域へと導き、柄巻師、白銀師、鞘師といった一級の職人を育んだ。

挙句に鞘絵を描く絵師の技をも、押し上げたのだから申し分ない。

その末裔ともいうべき鞘師が、正絹の鞘袋に納まった刀を、恭しく取り出した。

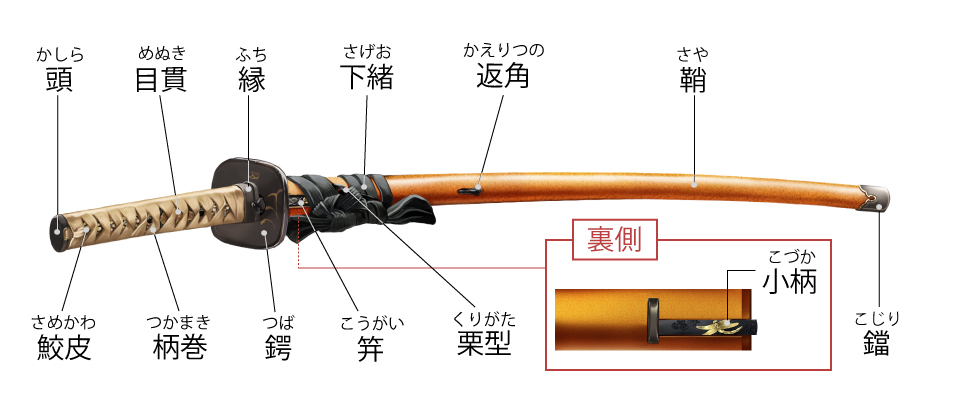

自慢の鞘には、栗形から返角にかけ白い鮫革が巻かれ、鞘尻にかけての朱漆が粋な光沢を放つ。

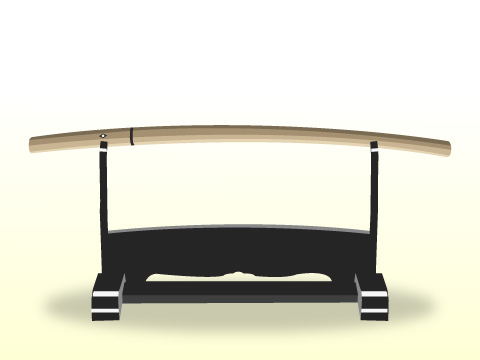

「こういった拵え物は、その時代の流行について、勉強せんとかんけど、鞘師から言えば白鞘の方が遥かに難しいんやて」。雅晴さんは穢れ無き無垢の白鞘を取り出した。

雅晴さんは昭和23(1948)年、3人兄弟の末子として誕生。

だがわずか2歳の時に父を失った。

19歳で定時制高校を卒業すると、大阪の家具製造所で住み込み修業。

「父の弟が、戦時中から家具や指物とか鞘を作っとって、高校行きながら手伝っとたんやて」。

昭和45年、叔父から「鞘師を継いでくれんか」、そう懇願され養子となった。

「それからは義父の手付きを真似ながら、鞘の修業やわ」。

一端の仕事を任せられるまでに、5年以上の歳月が流れた。

昭和49年、遠縁の悦子さんと結ばれ、一男一女が誕生。

難易度が高いとされる白鞘は、刀身と鎺だけの状態で、白銀師の手から委ねられる。

まずは刀身の反りに合せ、朴の木を一寸四分角に木取り。

それを半分の厚さに切り分け、刀の反りを墨入れし、刀身を納める内側を鑿で彫り込む。

内側の彫が終わると、餅粉か続飯で糊付けし、材の粘着力を高める。

「糊やと刀身が錆びんやろ。それに修理するにしても、糊付けしたるとこを割ればええだけやで」。

そして外側を鉋掛け。

さらに木賊を木片に貼り付け、乾燥させたもので磨きあげる。

「朴の木は柔らかいで、細工もしやすいんやわ。それに刃文以外の地金は柔らかいもんで、杉や檜のような冬の目が立つ堅い材やと、地金を傷付けてまうで使えんのやて」。

一方、漆塗りや鮫革を張る拵え物には、表に烏帽子留めの笄、裏には紙切り用の小柄、そして下緒を付ける、水牛の角から削り出した栗形、帯止め用の返角、さらに頭と鐺が取り付けられる。

「鞘師なんてもんは、刀身に一つの傷も付けずに、ぴったり収めてなんぼの黒子やて」。

平成の鞘師は、己が腕に驕ることなく、さらりと笑い飛ばした。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

刀って 一つとして同じ形じゃないのかな?もしそうなら鞘を作るのも 毎回違うという事に。

刀の どの箇所の作業も主役級ですよ。

昔は 戦いの為 そして 家格や地位を表す為 美術品として愉しむ為…というような事を 今回ブログを通して知り 正直複雑な心境になりました。

昔々のお侍さん達が知ったら びっくりするでしょうね。

刀はおそらく一つとして同じものは無いように思います。

刀を求める侍にしても、自分の背格好や力量によって、刀の長さや厚さ、そして刀の反りも自分の手に合うものを刀鍛冶に依頼したのだと思います。

まだ刀が武器として重宝されたころは、まず第一に刀が折れず、より殺傷能力が問われたのではと思います。

それが安寧な時代になると、実践力よりも見てくれが重んじられていったのでしょうね。