今日の「天職人」は、愛知県岡崎市の「薪屋」。(平成21年1月27日毎日新聞掲載)

巨人大鵬卵焼き 昭和半ばのぼくらには 百点よりもホームラン 下校チャイムで一目散 日が暮れるまで草野球 腹を空かせて駆け戻りゃ 母の雷罰として お預けのまま炭熾(おこ)し

愛知県岡崎市で昭和2(1927)年創業の鈴木燃料店、二代目主の鳥居久子さんを訪ねた。

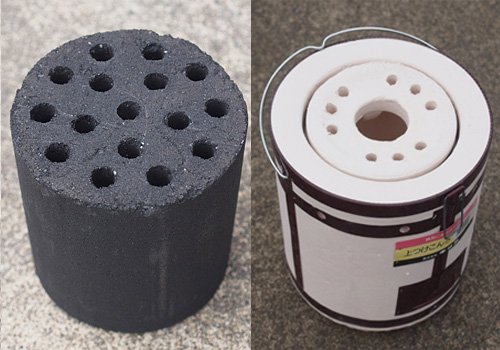

「『ちょっとあんたあ、死ぬんやないらぁ』って、練炭や炭を車で買いに来る初めての客には、必ず聞いたるだぁ。そんなもん最近は、一酸化炭素中毒で自殺するもんが増えとるだで。練炭や炭は、煮炊きしたり暖を取ったりするもの。命を絶つもんじゃないだ」。久子さんの横で、火鉢の土瓶がヒューヒューと湯気を上げ鳴き出した。

久子さんは昭和15年に鈴木家の三女として誕生。

「長男が小児麻痺を患って、今も身障者のまま一緒に暮らしとるだ。その兄も若い頃は、麻痺の残る体でリヤカー牽(ひ)いたり背負子(しょいこ)担いで、父を手伝っとっただに」。

中学を出ると簿記の夜間学校へ進学。

「商売手伝うに必死やったで」。

卒業するとそのまま家業に従事。

「戦後直ぐの燃料は、薪に木炭。昭和20年代後半になって練炭や豆炭へ。それから10年もすると、今度は石油コンロ。当時は一升瓶の目方売りだって。それから昭和も40年代に入るとLPガスの時代らぁ。目まぐるしいったら切りがないだ」。

当時はガスのボンベが、ガス台の真下に設置されていても、御咎(おとが)めなしだったとか。

「ほんでも昔の方が、事故は少なかっただに。みんなその都度ボンベの元栓まで締めとったで」。

時代と共に燃料が移り変わる度、久子さんは試験を受け免許を取得した。

昭和36年、久子さんが21歳になった年だった。

市内の喫茶店で年頃の久子さんを、同業者でもあった夫弘志さん(故人)が見初めた。

「本当は別のお相手があっただ。そんでもかんわ、向こうが必死に言い寄ってくるらぁ。とうとう家出して、手に手を取って九州へ逃避行だわ」。

だが、家族と家業を案じ、家出はたったの1週間で終わった。

「そんでも主人が養子は嫌だって言うもんだで、私が主人の鳥居姓にして。今思えば、先に新婚旅行したみたいなもんだわ」。

名字だけは嫁入りしたものの、新婚夫婦は鈴木家に寝起きし、やがて一男一女が誕生。

燃料革命の嵐が猛威を振るう真っ只中で、家業と子育てに奔走した。

ところが昭和53年、「行って来るでな」と朝送り出した夫が急逝。

「運転中に心筋梗塞で倒れて。お金と保険証だけ持って、下の娘を連れて駆けつけたけど、間に合わんかっただ。あん時は、神も仏もないと恨んだわ」。

残された久子さんは、女手一つで2人の子どもを育て上げ、障害を持つ長兄を未だに支え続ける。

ここには、戦後の燃料革命の歴史が、現役の商品として居並ぶ。

「薪は寒切(かんぎ)りでないとかん。夏は虫が湧くし、スンガル(虫食い)もんは、火力も3分の1だで。でも最近は、また薪ストーブや火鉢にも人気が出て来ただぁ」。

薪屋の女将は、そっと火鉢に手をかざし、家族の歴史が刻み込まれた店内を、感慨深げに見回した。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

あ〜懐かしい… そして あったかい( ◠‿◠ )

久しぶりに見させて貰いました。

火鉢!

九州に住んでた祖父母の家にありました。鉄瓶から湯気が出てて 時々お餅を焼いたりして。

火鉢のあったかさって まろやかなんですよね。知らず知らずのうちに 火鉢の周りに人が集まって 更にあったかくなっていく。

やっぱり昔の物って 現代のように直球ストレートじゃなく 何もかもが遠回りのような手間の掛かるものが多いけど その分愛着が湧くんですよね。

今日みたいな寒い日 火鉢に手をかざしたいなぁ〜( ◠‿◠ )

仰る通り!

毎朝火鉢で、お母ちゃんがぼくの靴下と毛糸の手袋を温めてくれていたことを思い出しました!

やっぱり未だにお母ちゃんには感謝感謝です!

子供の頃は、火鉢、練炭、豆練炭ありましたよ。火鉢で、銀杏を煎ったり、みかんの汁で炙り出しをしたりと、う〜ん懐かしい⤴️

節分の前には、火鉢に焙烙で大豆を炒ってくれたものでしたねぇ。

当然ですが、各家庭にはいろんな歴史があるのですね。そのように、オカダさんのブログを拝読するたびに思います。わたしは母の実家(曹洞宗の山寺)に泊まりがけで行くと寝る際、豆炭をコタツに入れてもらいました。ぬくたかった思い出があります。いまでも豆炭コタツあるのでしょうか。

豆炭の懐炉もあったような気がしますが、それはぼくの思い違いで、きっと豆炭の小さな湯たんぽのようなもので、それを布団の足元に入れてもらったのかも知れません。

そんな記憶がよぎりました。

今晩は。

薪屋のお話ですね。

私は、実際に薪を、買った事が有りません。

薪が、必要なお客さんとっては必要なお店ですね。

「天職一芸〜あの日のpoem306」

「薪屋」

懐かしいですね。「薪」に「火鉢」「練炭」「あんか」優しさも入っていたから

あったかでした。

薪はお風呂の薪として身体の芯まであったまりますもんね。家族が入ってもお客様がみえた時にも 「湯加減どうですか?」って聞く事になっていた事を思い出していました。

懐かしいです。

そうでした、そうでした!

従兄妹の家の五右衛門風呂は薪焚きで、オジチャンが外から「湯加減どやぁ?」と、声を掛けてくれたものでした。

今晩は(^-^)/

火鉢は昔家にありました。おばあちゃんが良くお餅を焼いてくれたり甘酒を作ってくれました。それと豆炭は冬になると火鉢に豆炭を焼いてそれをアンカーに入れて袋にかぶせて布団の中に入れて寝ていましたよ(^-^) ちなみに火鉢の上にやかんをかけていて弟が幼稚園の頃か分かんないけど火鉢の側で走り回って遊んでいたら火鉢の上のやかん(熱湯)が弟の肩から腕の方に熱湯がかかってやけどしてもう大変だったそうですよ私はあまり覚えていないけどそのやけどの傷後を治すために高校の夏休み中に中京病院で手術して大分綺麗になりましたよ。中京病院はやけど(成形)が有名だそうですよ!

子どもはやかんの熱湯で火傷してしまうかも知れないなんて、思って見もせず、ただただ家の中でふざけて走り回ったりしちゃいますものねぇ。

弟さんも大変な思いをなさったんですねぇ。

火鉢ではしもやけの手を暖め 七輪ではさんまや茄子を焼いたり 実家での両親との 思い出がいっぱいです ( #^.^# )

小さい火鉢は 今も植物の鉢カバーにしていますが、 1メートルくらいの細長い火鉢は手放してしまい 今になってちょっと後悔しています (;>_<;)

転職一芸を読んでいると 幼少の頃を思い出す事ができる 幸せな一時です o(*⌒―⌒*)o

遠き日の昭和を偲んでいただけ、とても光栄です。

鬼籍に入ってしまった、両親やご近所のご隠居さんたちを、そうして思い出してあげることこそが、何よりの供養ですものね。