今日の「天職人」は、愛知県岡崎市の「石版刷師」。(平成20年3月11日毎日新聞掲載)

今日の煮物はさつま芋 何だか嫌な予感した 父は箸止め芋睨み 「誰やオバQ彫ったんわ」 図工で習(なろ)た芋版画 復習しよと見渡せば 輪切りの芋がまな板に 彫刻等で腕試し

愛知県岡崎市、石版刷師(すりし)の深見充彦さんを訪ねた。

「毎日仕事で一歩も外出んと、籠の鳥の状態ですわ」。充彦さんは、伏し目がちにこっそり笑った。

充彦さんは昭和33(1958)年、農家の長男として誕生。

大学院では美術を専攻した。

「普通なら美術の教師だったんですがねぇ」。

在学中、仏具の蒔絵を研究する同級生の女性に紹介され、碧南市の石板画作家を訪ねた。

「リトグラフの技法に興味がわいて、どんなものかと通い始めたんです。そこにはどうしたわけか、自然と詩人や作家、それに絵描きなんかが集まって来て。彼らとの人の輪が何より楽しくて。大学行かんと碧南通っとったくらいですわ」。

大学院を修了すると、長野県坂城町の刷師の下へと修業に入った。

昭和59(1984)年、同級生で蒔絵の研究を志していた由美子さんと結婚し、長野で新婚生活へ。

昭和61(1986)年、4年の修業を終え、長女の誕生を間近に控え岡崎の実家へと引き揚げた。

「最初は14畳ほどの農機具小屋にプレス機一台置いてのスタートでした。それも印刷屋のお下がりの石版刷機で」。

今は立派に立て替えられた工房の一角を、懐かしそうに眺めながらそうつぶやいた。

だが所詮、無名の刷師。

仕事が勝手に舞い込むはずはない。

「仲間が回してくれるわずか数万円の仕事がやっと。不得手な営業しに名古屋の画廊を回ったもんだって。でも信用も実績も無いから、作品を見せろって言われるのがオチ」。

そんな努力が報われるような、大口の仕事が3ヵ月後に飛び込んで来た。

「150万円の大仕事でした。あんまりにも力入れすぎて、完成までに半年も掛かって。その分何回もやり直して、材料費も馬鹿にならず結局赤字でしたけど」。

充彦さんは創業時を懐かしそうに振り返った。

翌昭和62(1987)年、夫婦は乳飲み子の長女を伴い渡米。

ニューメキシコ州のタマリンド・インスティチュート(石版画研究所)で、本格的な石版を学び己に自信を付けようと。

「『英語なんてしゃべれんでも、技術に言葉はいらん!』って強がって。親との同居も嫌だったし、それほど大変だなんて思わんと。若かったから、もう『矢でも鉄砲でも持って来い』って感じで」。

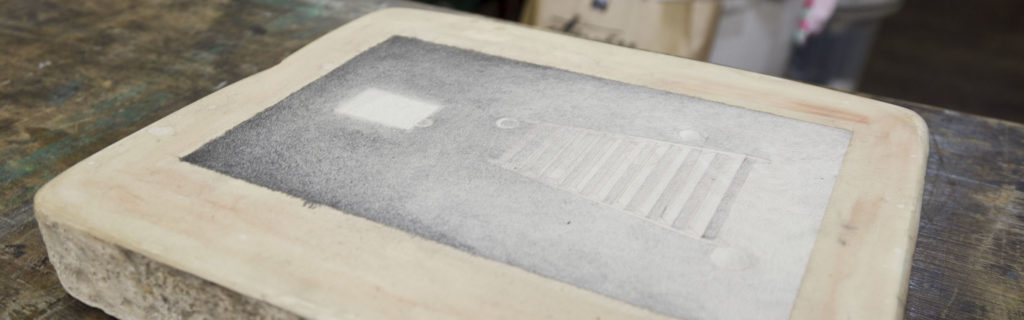

刷師の仕事はまず、原画に透明のフィルムを当てトレースし、輪郭線を石灰石や大理石の原版に写し取る作業に始まる。

次に描画材で輪郭線の内側に描画を施す。

この原版作りは、原画の色の数だけ繰り返される。

通常でも30~40版は必要だ。

その後ハンドローラーに原画と違わぬ色を載せ、原版に刷り合わせプレス機にかける。

今やコンピューターで色分解の時代。

「でもやっぱり微妙な色の濃淡は、作家の癖を読み取って職人の勘で表現せんと」。

微妙と絶妙の差は、職人の色加減一つに委ねられる。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

キャーッ!!

私の人生、微妙だわぁ。何が足らんかった?

ええっ、何か不足しているものがありましたかぁ???

今や、コンピューターの時代

段々!

人間の手から離れてゆくんでしようかねぇ?

近い将来、車も自動運転になる・・

そんな日がくるとは・・

オカダさんの「ほろ酔いライブ」だけは

人間らしく気取らず、ホッと一息癒される

ライブであって欲しいもんです。

確かにそうですよねぇ。

じゃあぼくも、コロナ制圧後に、気取らず力まずほのぼのとしたLiveを開きたいと思います!

今晩は。

石版堀師のお話ですね。石版堀師さんが見えたのですね。

私は、知りませんでした。 ブログで、勉強になりました。

石版堀は、手作業なのですね。

石版刷り 初耳だったから調べてみたけど 難しくてよくわからなかったです。

どうして石版なんだろう?

どんな歴史のもと 石版になったのか?

etc…

昔からの作品を見てみると これまた千差万別でますます難しくなっちゃいました(笑)

けど ただ々単純に 素敵な作品が多かったです( ◠‿◠ )

やっぱり石版ならではの、独特の風合いってぇものがあるんでしょうねぇ。

ぼくも美術にはとんと馴染みがなくって・・・。

これまたトホホ・・・です。