今日の「天職人」は、岐阜県関市の「包丁職人」。(平成十九年一月九日毎日新聞掲載)

トントントンと菜を刻む まな板の音に朝が来る 母は台所(だいどこ)割烹着 ボワッと鍋が湯気上げる 肌蹴た浴衣そのままに 父は布団をたたみ上げ 卓袱台広げ座に着けば 一汁一菜朝ご飯

岐阜県関市、長尾庖丁製作所の庖丁職人、長尾太さんを訪ねた。

「『主人を儲けさせんと、おみゃあには返ってこんぞ!えかっ!』って、そう親父に言われたもんやわ」。

太さんは昭和十二(1937)年、七宗町の農家で八人兄弟の末子として誕生。

「田舎の山猿やて」。

身体の弱かった太さんは、学校も欠席がち。

新制中学を出ると、母が言った。

「お前は身体が弱いんやで、腕に職を付けよ」と。

美濃加茂市職業訓練所の木工科へ。基礎と実技を学び、翌年名古屋市中川区の木工所に職を得た。

「当時は子供が多かったもんで、小学校の椅子の製造に大忙しやったて」。昭和三十四(1959)年には、関市の箪笥店に職場を替え、三年後の昭和三十七(1962)年に真寿美さんを妻に迎えた。

やっと子宝に恵まれ、妻のお腹が日増しに大きくなり始めた昭和四十(1965)年、太さんは一念奮起で職替えの決意を。

「刃物は関の地場産業やで、当時は景気が良かったし」。

木工から庖丁製造へと転身。

しかし全く経験も知識もない太さんは、多難な前途に待ち受けられた。

「まんだ家内の実家が百姓やったもんで、米は貰えたけど仕事も収入も全くなし。長男が誕生しても病院に駆けつけることも出来んと、名前付けるのも女房任せやったわ」。

畑違いの世界に飛び込み、ひたすら我流の庖丁造り。試行錯誤の連夜が続いた。

「どっこい、その時の苦しさが良かったんやて」。太さんは目を細めた。

庖丁製造は、鋼材をプレス機で庖丁型に抜くところから始まる。

次に焼きを入れ機械研磨で刃を付ける。

そして水砥(みずと)で磨き、さらに羽布(ばふ)で磨き上げる。

次に木柄(もくえ)を取り付け、本刃付けをして仕上げの磨きにかけ完成。

「ずうっと試行錯誤の連続やったって」。

材料もセラミック、チタン、ニッケル合金と、新たな製品へ新たな製品へと模索を続けた。

「切れ味よりも、デザイン性が先行した時代もあったんやて」。

誰もが時代に翻弄されたバブル経済の崩壊とともに、太さんの庖丁造りにも転機が。

「日本の庖丁は、関の孫六七百八十年の歴史に裏付けられた、世界一の切れ味なんやで。それを忘れて見てくれの美しさばっかに気い取られて、売れりゃあ良しで庖丁造っとったらかんと気づいたんやわ。刃物なんて、切れて何ぼのもんなんやで」。

今ではその数、百種類。

月に三万丁を製造する。

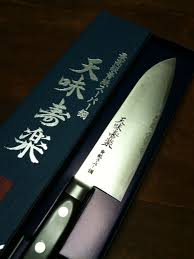

「これが自慢の商品やわ。バブル時代の末期に旅先で、刀の本を読んどったんやて。そしたらそこに『天命寿楽』って刀が載っとったんで、それをヒントに名付けたんやて。天から授かった味を、寿(ことほ)いで楽しんでもらおうと」。

『天味(てんみ)寿楽(じゅらく)』と銘打たれた、青紙(あおがみ)スーパー鋼を使用した三徳庖丁。

関の孫六の特徴である、波のような刃紋が鮮やかに浮かび上がる。

「この刃紋を出すために、刷毛で泥を塗って高度な焼きで赤め、一気に冷やすんやわ。それが秘伝の切れ味の秘訣。庖丁の切れ味がいいと、料理作るのんも楽しいなるで」。

天命と天味。

人の命を絶つための人斬り庖丁の歴史は、いつしかその役目を終え、天が与えた素材の味を引き立たせるための調理道具へ。

末代までも切れ味という、匠の技を纏う。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

天職一芸のコメントですが

今日は、この場をお借りして、近況報告

シルバーウィークだったんで

まぁ~⤴あたしの場合一年中シルバーウィーク・・?

昨年、長野(小淵沢インター)近くの

果物店で買ったブドウの味が忘れられなくて

長野まで足を延ばして買いに行きました。

その名も「シャインマスカット」

ホント!マジで美味しい⤴とにかく「甘~~~い⤴」

コロナですから自粛して買いに行くのを止めようと

某スーパーでシャインマスカットを買って食べましたが

これがまた!値段が高い割には味が???

皆さん自粛ムードなんてもんではなく

今までのストレスなのか、人人人・・!

高速道路も大渋滞!サービスエリアも人人人・・!

因みに昼食は八ヶ岳にある「萌木の森」と言う所のカレーが有名!

昼の12時に店に着いて2時間待ちでカレーを食べました。

店は三密の大盛況!!

あ~~ぁ⤵感染が心配!!

よくもまあ、そんな2時間もお待ちになられるもんですなぁ!

そう!包丁の切れ味がいいと料理を作るのが楽しくなるんです( ◠‿◠ )

皮の付いた鶏肉やトマトをスパッと切れた時なんか「オォ〜!」って一人で満足しながら調理してます(笑)

古い包丁…もう何年使ってるかなぁ?

ちゃんと研ぎ器で研いでみたり 急いでる時は その辺りにある古いお茶碗の裏で研いでみたり。

まだまだ使えそうです( ◠‿◠ )

お茶碗の裏の高台で研ぐなんて、粋じゃないですかぁ!

今晩は。

・包丁職人のお話ですね。

・私は、砥石,包丁を研ぐ 道具で、包丁を、研いだ事が有りません。

・用途ごとに色々な種類の包丁が有りますね。

・包丁と言えば関の包丁が、思い浮かびました。 車でスーパー等に、包丁を、研ぐ事が出来る方が出張で来てますね。

こんにちは。連休も終わりまた今日から通常モードです 関の包丁職人さんのお話ですね 私も僅かながら

ではありますが包丁を使いますよ♪本当は砥石を使って研がなければいかんのですけどね・・でも今はホームセンターとかに売ってるでしょ「簡単に包丁が研げますよ~」みたいな奴で使ったらその後はすぐに研いでおくんですけど・・・皆さんはどの位のサイクルで手入れしておられるんですかね~?

ぼくはホームセンターで買った、何の変哲もないと石を使って、2週間に一回くらいの割で研いでますよ。

でもきっと力の入れ具合に癖があるのか、砥石の減り方が均等ではなくなってしまい、そろそろ新調せねばと考えているところです。