今日の「天職人」は、名古屋市中村区椿町の「ラジオ屋」。(平成十八年十一月七日毎日新聞掲載)

摘(つま)み捻ればピーガーと 小さな箱が唸り出す 試験勉強そっちのけ 異国の曲に首っ丈 部屋の明かりを全て消し ラジオの声に耳傾げ 何処の国かと想い馳せ 深夜一人の世界旅行

名古屋市中村区椿町、徳田ラジオ商会二代目店主の徳田一博さんを訪ねた。

「昭和前半はラジオの時代だったでねぇ。二二六事件はNHKの深夜放送から。日本中がラジオの前に平伏(ひれふ)した玉音放送や、伊勢湾台風の災害放送」。昭和の生き証人が、とつとつと語り続ける。

一博さんは大正十四(1925)年に誕生。

翌年十月、海軍を除隊した父が、当時の先端事業であった組み立て式鉱石ラジオの販売を開始。

「丁度まんだ半年ほど前に、NHKの名古屋放送局が放送を開始したばっかだったでねぇ。当時はえらい持て囃されたて。命預かるお医者さんの次ぐらいに。だって最先端の技術屋さんだったで」。

この年の暮れ十二月二十五日に大正十五年は幕を閉じ、激動の昭和が産声を上げた。

「昭和の十(1935)年頃からは、ラジオ部品の卸をやりかけてねぇ」。

一博さんも旧制中学時代に、電気磁気概論を学んだ。

「後継がなかんって言われて、ラジオの勉強したんだわさ」。

日に日に昭和は、戦争に色濃く蝕まれていった。

「中学五年の卒業を翌年に控え、日米開戦で四ヵ月も前倒し。急遽卒業だわ」。

時代は確実に、破滅に向かってまっしぐらに転がり始めていった。

「当時皆は軍需工場の徴用へ。でも徴用行かんと家で修理の修業しとったんは、俺ぐらいかなあ。商売屋はどこも休業状態。それでも軍は、ラジオで情報流さんなんで力を入れとったんだろうなぁ」。

しかし敗戦色が深まる昭和十九(1944)年十一月、ついに一博さんにも召集令状が。

陸軍に入隊したが、戦地に送り込まれることも無く終戦を迎えた。

「帰って見たら空襲で焼け野原だって」。

疎開先から戻ってみると、かつての創業地にはよそ者が居座り、役所の登記書類も何もかもが焼け果て、渋々泣き寝入り。

それでも昭和二十二(1947)年に家業を再興。ラジオ部品の販売に着手した。

やがて戦後の復興は、驚異的な速度でこの国と民を凌駕していった。

三種の神器に始まり、マイカーブームへと。その欲望は留まることを知らぬ勢いだった。

「テレビからステレオへ。家もそんな頃は、売れるもんなら何でも取り扱ったもんだわ」。

昭和三十(1955)年、見合いで田鶴枝さんと結婚。だが残念ながら、子宝には恵まれなかった。

「まあ所詮家電品なんて、昭和の初めから安売り商売だで。結局自分で自分の首締めるようなもん。今じゃ流通が変わったから、家が仕入れるよりも量販店の方が安っす売っとるんだで」。

一博さんは広小路へと続く表通りを眺めた。

「でも嬉しいって。『あんたとこで買うやつは壊れんで』って言われると。売るばっかの、こんな使い捨ての時代に」。

昭和を見届けたラジオ職人。

『ピーガーッ』。

電波の波音を掻き分け、指先でチューニング。

周波帯を探り当てれば、あの頃の素敵な時代が蘇(よみがえ)る。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

こんにちは。

・ラジオ屋のお話ですね。

・ラジオ屋さんが、有る事知りませんでした。ブログで、知りました。

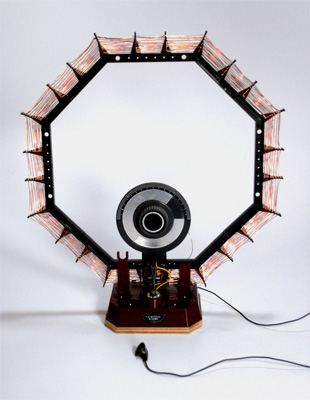

・写真のラジオは、戦前の頃のラジオかな?

・私は、ドーム型のラジオは、映画(この世界の片隅に)で、見た事有ります。

『トクダラジオ』そのままのネーミング(笑)

最近では 地域に根付いた電気屋さんって少ないから 何かあった時にどこに連絡すればいいかって悩んじゃいます。

中学生の頃 深夜ラジオのチューニングを合わせてる時 ザーザーの音の中に日本語ではない言葉が聞こえてきたのを思い出しました。

今ではチューニングをする事なく 簡単に聴く事が出来ちゃうんですからね。

ラジオ…もうずっと聴いてないなぁ〜

波の調べのようでもあり、またそうではなく時として患わしくノイジーだった、周波帯のチューニング!

でもまったく見ず知らずの言語の放送に触れるだけで、心は世界を飛び回っていたのかも知れません。

懐かしいなぁ!

子供の頃

初めてラジオ買って貰ったのが

当時、画期的だった三洋電機の充電式̚カドニカラジオ

革のケースに入ってました。

嬉しかったなぁ~!

何故か?子供の頃の家電はサンヨー電気ばかりでした。

東芝、ナショナル等のメーカーよりはお値打ちだったからねぇ!

なぁ~るほどなるほど!

しかしそれにしたって、当時は高価なものですよぅ!

オカダさん皆さんこんにちは。「ラジオ屋さん」って随分懐かしい響きですね 家の近所の電気屋さんは年配の方々はよくそう呼んでましたよ 指先でチューニングのダイヤルを回して周波数を合わせるなんて事は

最近では殆んどなくなりましたね~昼より夜の方が電波の入りがよくてゆ~っくりダイヤルをまわして遠くの放送局を聞いたりしてましたっけ・・・いや~懐かしいっ 今やラジオはパソコンやスマホでクリアな音声で聞ける時代になりました~なんとも便利な時代になったもんですね!

ラジオのチューニングは、指先一つの世界旅行でしたよねぇ。

こんばんは。真空管ラジオ懐かしいです。ウチには大きな真空管ラジオがありました。短波放送も入りました。夜になると混線に次ぐ混線でよくチューニングしたものです。1970年代初頭の中国は「米国帝国主義は云々」とかプロパガンダやってました。また外国発の日本語放送もやってました。“受信できました”等と報告すれば、ベリカードがもらえたそうな。ぼくも、ラジオに関心を持ってゲルマニウムラジオを作りました。「初歩のラジオ」とかいう本に掲載されていた実体配線図を基にしてです。ポリバリコンを調整して微かに聞こえたときの喜びは今も忘れられません。電離層の反射の関係で夜が受信良好でした。大垣市高屋町には「アダチ無線」というラヂオパーツを売っている年配のご夫婦が見えて、近鉄バスに乗ってよく質問に行きました。真空管ラヂオは難しくて作れませんでした。でも、電源を入れてから真空管が赤くなって、やがてジワリと音が出る時間、今から思うとじれったいけれど、味がありましたね。ラジオもラヂオという書き方がいいのかな。

仰る通り!

昔は、ギターアンプも真空管の物が多く、なかなか音が出るまで時間がかかったものです。