今日の「天職人」は、三重県鈴鹿市の「伊勢型紙彫師」。(平成十七年六月七日毎日新聞掲載)

コツコツコツと音たてて 伊勢型紙を彫り上げる 父の背中も丸くなり 蝉の抜け殻夏が行く 細かい柄を透かし彫り 眼鏡をずらし陽に翳(かざ)す 軒先揺れる風鈴が チリリトと鳴りて涼を呼ぶ

三重県鈴鹿市寺家(じけ)。江戸時代から続く、六代目伊勢型紙彫師の大杉石美(いしみ)さんを訪ねた。

「『出逢いもんがあるさかい』って、釣仲間に見合いをすすめられてなあ。鈴鹿の表具師っさんの娘貰(も)うて」。男は照れ隠しか、妻との出逢いをそう嘯(うそぶ)いた。

石美の名は、石積神社から拝命したとか。

俗に伊勢型紙の創始者は、江戸時代前期の型屋久太夫(かたやきゅうだゆう)とか。寺家の子安観音境内で、年がら年中咲く不断桜を眺め、虫食い葉から伊勢型紙の技法を思いついたのが、その発祥と伝えられる。

石美さんは昭和十一(1936)年、親兄弟全てが伊勢型紙に関わる家に、五人兄弟の末っ子として誕生。新制中学を卒業すると同時に、それが寺家に生まれし者の務めであるかのように、家業の修業を始めた。

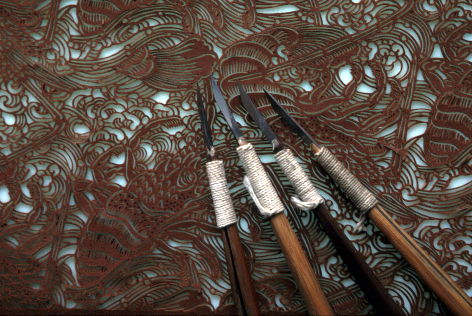

先ずは、小刀砥ぎ。「刀(とう)が切れやんと、仕事んならんでなあ」。丸一年かけて砥ぎを身に着ける。この間、白紙の美濃和紙に穴を開ける「丁稚彫(でっちぼ)り」で練習を重ね、古本から図案を写し、彫り修業は進む。

やがて砥ぎの技術が上がり、刀が切れるようになると、八~十枚の型紙を重ねて彫る「突き彫り」へ。上から刀を直角に突き刺し、刃を上下させながら前へと彫り進む。突き彫りが一端と認められるまでに、凡(およ)そ三年。

ちなみに、型紙一枚だけを彫る作業は「引き彫り」と呼ばれる。

さらに五年近くの年月をかけ、厚重ねの突き彫りへと技を極め、その後(のち)一年のお礼奉公を務め上げ一端の彫師となって一本立ちへ。

昭和四十二(1967)年、冒頭の釣仲間の紹介で嫁を得、翌年一人娘が誕生。まだ当時の寺家のあちこちからは、彫師の繰り出す刀が、型紙を穿(うが)ち穴板に当って発する、コツコツコツと規則正しく刻まれる、小さな音が聞こえた。

往時の寺家は、全戸数の九十五%が型紙産業。紙屋、絵師、彫師、それに型紙に紗(しゃ)の網を漆で裏張りする紗職人が、軒を連ねるように技を競い合った。

一枚の着物に、柄を彫り抜く型紙は、前身頃(まえみごろ)、衽(おくみ)、襟(えり)、肩山(かたやま)と最低でも十六~二十枚が必要。

粋筋の江戸小紋ともなれば、色数によっては二百~三百枚の型紙を必要とする。

柄も様々。一つとて同じ柄ばかりを彫り続けることなどない。毎日新たな柄と、彫師の細かな指先の格闘が続く。

「夕食を八時頃に食べたら、それから明け方まで八時間ぶっ通し。夜型なんやなあ」。丸一日十二時間座りっぱなしでも、苦痛ではないとか。

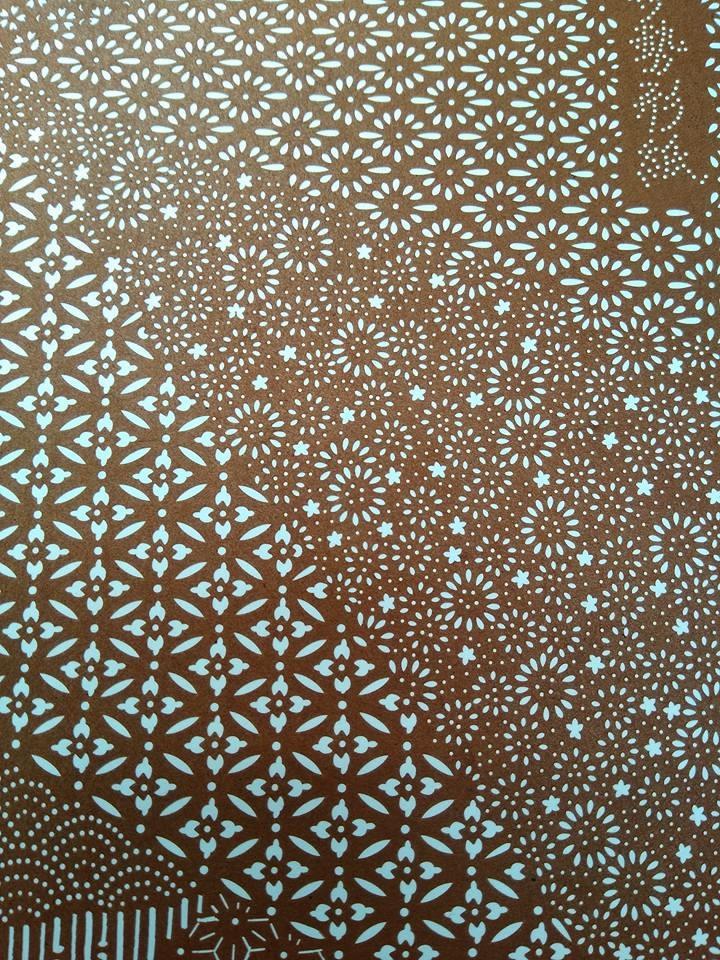

「これ見てえな」。石美さんが取り出した一枚の型紙。陽に翳(かざ)してみると、細かい穴がびっしりと穿たれている。

「通し柄ゆうて、小さな丸い穴と穴の間が、髪の毛一本分も無いほどなんさ」。僅か一寸(三.0三㎝)角の中に、針の先程の穴が約八百個。ミクロの世界に迷い込んだかの錯覚に陥る。

しかし江戸時代から続いた寺家の反映にも、昭和も四十(1965)年代後半に差し掛かると、大きな陰りが生じた。

「思い切って、足袋から靴下へ履き替えて見ようかと」。

昭和五十一(1967)年、石美さんは着物の型紙から、暖簾や風呂敷にインテリア小物へと、彫師の技術を転用した。

「もう今し、寺家の型紙産業は、最盛期の十分の一程度になってもうて。ご先祖が護り抜いてきた技術も、やがて消え入ってしまうんやろなあ」。 石美さんは、段ボール箱に無造作に詰め込んだ、止め柄の型紙を引きずり出して陽に翳した。

「失のうてまうんは、簡単なこっちゃ。せやけど、伝え遺してくんはしんどいことやさ」。

南に向いた窓。窓辺から手前に傾く、畳一枚ほどの作業台。彫師が畳に座し、小刀に体重を預けて彫り進むに、都合の良い高さが保たれている。

昭和という時代を、伊勢型紙に刻み続けた老彫師は、窓辺を染める夕陽を眺め、作業台の傷の跡に指先を這(は)わせた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

おはようございます。

・伊勢型紙彫師のお話ですね。

・商売道具(小刀)が、切れないと駄目なのですね。

・一つの作品が、出来るのに、時間がかかりますね。ブログの内容を、見て納得しました。

・(伊勢型紙彫師)細かい所を、彫るのですね。集中しないと駄目ですね。綺麗ですね。

・私は、伊勢型紙を、実際に見た事が有ります。

心惹かれるのには これほどの職人技が隠されていたのですね。まるでコツコツコツの音まで聴こえてきそうです。

「天職一芸〜あの日のpoem 145」

「伊勢型紙彫師」を楽しませていただきました。ありがとうござます。

手仕事は、機械化された技とは全く違う温もりが刻み込まれている気がします。

例え機械よりも不揃いであったにせよ。

細やかで繊細なお仕事ですよね。

コツコツと ただひたすらに…

いつまでも見ていられます( ◠‿◠ )

何事も失うのは簡単だけど 伝えていく難しさ 遺していく難しさ。

なんか 私自身もいろいろ考えてしまいました。

きっと職人の手業以上に、精密にロボットたちはその作業を難なく成し遂げることでしょうが、味わいという点では揺らぎが無くって、何の感動も覚えない気がいたします。