今日の「天職人」は、愛知県岡崎市の「ちゃらぼこ太鼓職人」。(平成十六年十一月二十七日毎日新聞掲載)

ちゃんちゃんちゃらぼこ 祭りの太鼓 山車を率いて町練り歩く 年に一度の神への遣い ちゃんちゃんちゃらぼこ 揃い半纏(ばんてん) 山車が舞台のちゃらぼこ太鼓 あの娘に届け撥捌(ばちさば)き

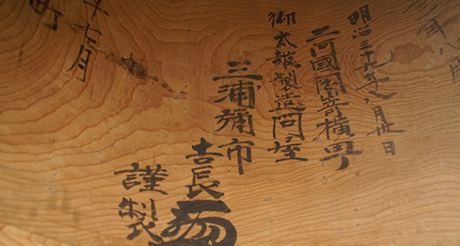

愛知県岡崎市で江戸末期創業の三浦太鼓店、五代目ちゃらぼこ太鼓職人の三浦彌市(やいち)さんを訪ねた。

「家(うち)は日本一小さい太鼓屋だもんで」。彌市さんは、革の匂いの立ち込める作業場で屈託無く笑った。

創業期から昭和初期まで三河一帯では、ちゃらぼこ太鼓を用いる祭りが各地で盛んに行われ、三浦太鼓店も大いに栄えた。

しかし敗戦が忍び寄ると同時に、東南海地震に三河地震と天変地異が相次ぎ、隆盛を極めたちゃらぼこも、各地で規模が縮小する事態へと。

ちゃらぼこ太鼓とは、高音を発するよう、極限まで革を張り詰めた小〆太鼓と、胴回りの小振りなコンコロ太鼓の二種類からなる。

彌市さんは中学の時、先代が大病を患ったことで、太鼓作りを手伝いながら学んだ。既に高校を卒業する頃には、一通りを身に付けるほどの腕前に。

卒業後は、隣町の製薬会社に勤務し、四年後に社内恋愛の末、愛妻を得三男二女をもうけた。しかし、三十二歳の年に先代が他界。「平日はサラリーマンで、週末だけの太鼓職人。でも急ぎの注文には、会社終ってから夜なべで革張っとっただぁ」。

小〆太鼓の特徴は、金胴にあり、雌牛の背の革を極限まで締め金具と呼ぶ太いボルトで締め上げるのが特徴。まず乾燥して丸められた、一枚物の牛革を水に浸し、厚さ四㍉はある背の部分を、太鼓の直径に合わせて鋏で切り抜く。腹の部分は柔らかく、太鼓に適さないからだ。革の裏側の滑(ぬめ)りを剥鉋(すきかんな)でこそぎ落とし、これ以上伸びる余地も無いほど、締め金具で張り詰め乾燥。

ちゃらぼこ太鼓は、町々で高い音質を競い合う。 「だで一年で革が破れるだぁ。革は生きとるでなぁ。缶の中に籾殻入れて、仕舞うほどだて」。〆太鼓は「縫い物」と呼ばれ、職人の数も少ない。一つの太鼓を三~四時間で縫い上げる。

二足の草鞋生活は、三年前まで続いた。「なかなか、太鼓一本の生活にふんぎれんかっただぁ」。その背中を押したのは、六代目を目指す二男の和也さん(二十四)だった。

一つの太鼓に一つの音色。やがて巡り逢う、一人に一つの天職一芸。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

おはようございます。

・ちゃらぼこ太鼓職人のお話ですね。

・ちゃらぼこ太鼓職人さんが見えたのですね。私は、知りませんでした。ブログを、見て勉強になりました。

・ちゃらぼこ太鼓 小さい太鼓ですね。

職人さんの手作りなのですね。手間がかかりますね。

私は、実際にちゃらぼこ太鼓を、見た事有りません。

中学3年生で和太鼓に出会った長男は、和太鼓部がある高校を選びました。動きが派手な長胴太鼓や肩から担ぐ桶太鼓の方が、〆太鼓よりも好きだったようで、高校3年間は部活三昧、青春を謳歌してました。ちょっと羨ましかったなぁ。

へぇー和太鼓部ですかぁ!

でも結構和太鼓演奏とは言え、体育会系かもしれませんよね。

太鼓と言えば

ガキんちょの頃の話

チョット話が遠いかも知れませんが!

4月「道三まつり」10月「信長まつり」

平和通りを颯爽と「鼓笛隊」

指揮者に合わせてドラムがリズムよく演奏

子供心にカッコ良くて憧れていました⤴

でも、リズム感のない私は、即座に諦めました。

そうそう忘れもしません!

母親と平和道りの沿道で鼓笛隊を見ている時に

母親の後ろで買い物カゴに、見知らぬ、おばさんが「ゴソゴソ」

それに気が付いた母親が「あんた!何やっとるのぉ~⤴」

と、怖い顔で睨み付けたら、

そのおばさん「ウサイン・ボルト」顔負けのスピードで逃げて行きました。

普段、温厚な母親、あんな怖い顔見たのは、後にも先にもあれ1回でした。

母は強し!

子どもと家庭を守らねばなりませんから!

いいお母様じゃないですか!

まさか手塩にかけた息子が、哀れな落ち武者になるとは!!!

和太鼓 体験した事があるけど とにかく体力が必要なんですよね。体幹を鍛えてないとすぐにぶれちゃうし(笑)

長男は小学部の頃 音楽療法として和太鼓を習った事があります。発語が少なかったり コミュニケーションをとるのが苦手でも 太鼓を通じて アイコンタクトや身振り手振りでコミュニケーションをとったり ちょっぴりみんなと合わせてみたり…。

我が息子たちは 音が大きくなり過ぎると耳をふさいでしまいますけどね。

ピアノを習った時も いろ〜んな楽器を体験させてもらってましたっけ。

長時間は無理だけど 楽しそうに音を出してました( ◠‿◠ )

確かに太鼓は、体力が要りますよねぇ。

家の娘もゲームセンターの太鼓の達人に夢中だったものです。

これがまた、なかなか難しいものなんですものね。