今日の「天職人」は、名古屋市千種区の「人形職人」。(平成十六年十月十六日毎日新聞掲載)

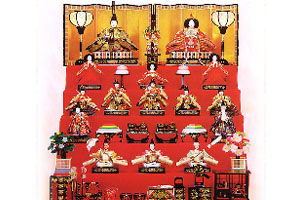

小さな君の瞳に揺れた 雪洞燈る雛飾り やがて君待つ殿様は 父よりやさしい人だろか 小さな君は瞳を濡らし 何で雛様仕舞うかと 「嫁入り話遅れても 父母と一緒」と君が泣く

名古屋市千種区の大手人形、二代目人形職人の大手邦雄さんを訪ねた。

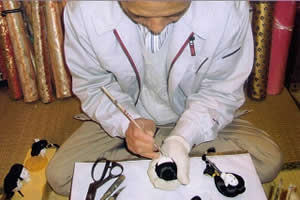

「このお姫様、お顔の汚れ落としたものの、着物の染みが抜けないんで、よう似た生地の着物を見繕(みつくろ)って着せ付けたんだわね」。何ともやさしい眼でお雛様眺め、いたわるような手付きで邦雄さんが人形を掲げた。

邦雄さんは 高校を出ると、腰掛け程度の軽い気持ちで家業に。「あの頃は景気がよくって。子供も多かったし、オリンピックも終わって、どの家も暮らしに余裕が出始めた頃だったでねえ」。それがいつしか天職に。

「親父も他の職人も、誰もなんも教えてくれんのだわ。だで、見よう見真似ってやつだわさ」。人形の首から下の半製品を仕上げ、問屋に納めた。

問屋の友人の紹介で、昭和四十九(1974)年に、瀬戸市出身の幸子さんと結婚。一男一女に恵まれた。さぞや立派な雛祭りと、端午の節句人形であったろうと水を向けてみた。「それがなあ。家は年がら年中、お雛様と武者人形に囲まれとるで、ありがたみも薄いんだて」。

昭和五十(1975)年代に入ると、顔も挿げる完成品を手掛け始めた。西陣織の反物を裁断し、ハトロン紙を裏張りしてミシン掛け。姫には雅を、殿には凛々しさ、そして武者には勇壮さを装い、命を吹き込むかのように着せ付けた。

「着せ付けも、上手く行く時と行かん時があるんだて」。特に藁の胴から左右に伸びる針金の、肩折れ・肘折れと呼ぶ角度決め一つで、人形の表情がまったく異なる。 「姫は撫で肩、殿は怒り肩。気分がむしゃくしゃしとる時は、折ったらかん。やり直せんで。やさしい気持ちの時でないと」。

一端の人形職人までには、十五年の歳月を要すとか。 平成に入り需要が落ち込み始めた。住宅事情が変化し、雛壇を組む場所も奪われ、三人官女や五人囃子も徐々に失業の憂き目に。今では人形師も、最盛期の三分の一。「昔は、子供の成長を願い、贈ったり贈られたりがあったけど。もう少子化で先細りだて」。

今は人形修理に力を注ぐ。「人形に重ねる想い出や愛着を、できるだけそのまま留めておけるよう、必要最低限だけ手を入れるんだわ」。

人形師の匠の技で、化粧直しを終え、人形は再び新たな命を宿し、それぞれに愛される、我が家へと戻ってゆく。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

おはようございます。

人形職人さんのお話ですね。

・雛人形,端午の節句人形,日本人形等を、作っているのですね。

・人形作りは、職人さんがひとつひとつ手作りで作っているのですね。手間がかかっていますね。

お値段が高いのも納得です。

・最近は7段飾りの雛人形を、飾らずに小さいやつ(お内裏様とお雛様)を、飾りますね。

7段飾りの雛人形を置く場所が無いのでしょうね。

・私の家にも雛人形が有りました。

大きさは中間くらいの大きさです。

何段かは、分かりません。

目が見えているんじゃないのって言うくらい、まるで生きているようで、幼い頃は少し怖かったお雛様。今は、眺めているとほっこり出来て、ず〜っと眺めていられます⤴️それって、何のせい?(笑)

幼い頃って、妙に歓声が鋭いからじゃあなんでしょうか?

えっ誰っ?トシのせいだなんて、仰るのは・・・。

なぁ~んだ、落ち〇〇様かぁ!

そう言えば最近よく 人形店ではないお店の前に『人形修理○○店』の旗を掲げてるのをよく見かけます。取り継ぎをされてるんでしょうね。

人形の表情って本当に不思議ですよね⁈

人間と同じで どれ1つ同じ表情がないくらい( ◠‿◠ )

職人さんによって命を吹き込まれ そしてまた新しい方によって大切にされていく。

我が家で初めて雛人形を飾った夜 気付くと全てが後ろ向きに。突然現れた不思議な物にビックリした長男の仕業でした。時には 雛人形を手にした途端 頭をスポッと…。ヒョエ〜!

なので 我が家では人形やぬいぐるみを買う時は いつもヒヤヒヤなんです(笑)

気付くと片付けちゃうから。

あらら、でも後ろ向きにされたのは、ご自分は人形が怖かったのか、違和感を持たれたとしても、ひな人形自体が大切なものだと思われたんでしょうねぇ。

優しいじゃないですか!

「天職一芸〜あの日のpoem112」

「人形職人」

今年は久々にお雛様を飾りました。

飾っていると不思議と飾り付けのお手伝いではなく邪魔をしていた子供の頃を

思い出していました。擬宝珠を指にはめて遊んでいたり泣き顔のお方に「泣いたらあかんよ」と 早々に盃を持たせたら

「あらあら、」オカダさんの天職一芸で

出ていた靴があまってしまって(なまえがすぐに出てこないのが残念です)

「こちらの靴だったんですね」と交換してました。

それは、浅沓(あさぐつ)ですねぇ!

ほっ!ありがとうござます。

男の私にはあまり興味がない人形ですが!

しかし、昭和30~40年代

多分?どこの家も?飾られていたであろう?

TVの上にガラスケースに入った「フランス人形」擬き!

極めつけは「和服姿の日本人形」

今でも、兄貴の家に行くと亡き母の人形が

「サイドボード」の上に二体飾られています。

今の時代はやはり「フィギュア」って言うんですか?

ここいらで「オカミノグッズ」

オカダさん&ヤマもモのフィギュア

きっと!バカ売れ⤴

やめてくだされ!落ち武者殿!

そんなご無体な!

そんなキモ~イフィギュアなんて!