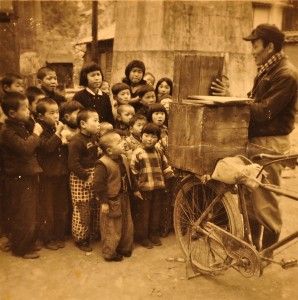

今日の「天職人」は、岐阜県明智町の「紙芝居師」。

童の声に導かれ 自転車劇場坂登る 村の鎮守の境内は 五円握った子らが待つ 太鼓と銅鑼の幕開けは 子供心を釘付けに 正義が悪を倒す度 手に汗握る腕白も

岐阜県明智町で「豆腐のつねさ」の異名を持つ紙芝居師、伊藤恒一さんを訪ねた。

半ズボンにランニングシャツ。毬栗頭に草履履き。真っ黒に日焼けした少年が、触れ太鼓を打ち鳴らしながらお宮へと向かう。辻々から子供らが涌き出で、五円玉を握り締めたまま、紙芝居屋のオッチャンの後を追う。「こらぁ!ただ見したらあかん!」。前口上の途中、必ずオッチャンは大声を張り上げた。

そんな四十年近く前の記憶が、一人の柔和な老人の顔を通して、鮮明に思い出された。それが恒一さんだ。

恒一さんは尋常高等小学校を上がると、鉄工所へ小僧に出た。二十歳になると戦闘機の製造に従事しやがて終戦。戦後は職もなく、地元で木工作業に携わり、昭和25(1950)年に結婚。それから二年ほど、魚の行商で家族を支えた。

「子供の頃、農村歌舞伎をやっとったのが縁で、村の先輩紙芝居師に誘われたんや」。そして無声映画の活弁士に学び、紙芝居の配給元であった松竹や日活から、紙芝居のネタを仕入れ、毎日山道を二十㌔近くも自転車を漕いでは、瑞浪市や土岐市の駄知町まで営業に回った。

「日曜日やと一日で千円ほど稼げよった。平日やと学校が終わってからやで、三百~五百円ほどや」。当時は大工の手間賃が一日三百五十円。配給元に一ヵ月千五百円支払っても、優に稼げた時代だった。

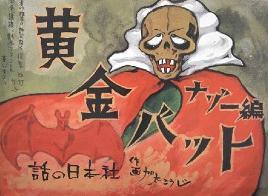

大きな練り飴が一本五円、小さいのが三円。人気の出し物は、「黄金バット」「怪人二十面相」「鞍馬天狗」。いずれも続き物のため、子供らは連日目が離せない。

「そんなもん、毎日五円玉持って来る子は、裕福な家の子だけやて。後の子らはみんなこっそりただ見やわ」。恒一さんは、子供らの家庭の事情も汲み取り、一応大声でただ見を牽制するものの、後は見て見ぬ振りを決め込んだ。「みんな首に風呂敷巻いて、棒っ切れの刀振り回して」。子供らの喜ぶ顔が何よりの宝だった。

しかし漫画雑誌の発刊や映画の普及により、見る見るうちに紙芝居屋は街角から姿を消していった。

恒一さんは見よう見真似で「豆腐のつねさ」を開業。家族を支え続けた。

それから四半世紀。大正村の発足に伴い、昭和の終わりを目前に、紙芝居師として六十七歳の年に再び返り咲いた。

「誰もが貧しかった。でも皆逞しく生きとった。ただただ、明日を信じてな」。穏やかに老紙芝居師が笑った。まるで昭和の残像を、額の皺に刻み込むように。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

おはようございます。

紙芝居師のお話ですね。

私は、実際に見た事無いからブログを、見てお勉強になります。

黄金バット名前は、聞いた事有ります。

私は、実際に紙芝居屋さんが来て現場で、見た事有りません。

紙芝居 実際に、見てみたいです。

・紙芝居が曲名に付く歌(やさしさ紙芝居,水谷豊)が、有りますね。私の好きな曲です。歌詞が、良いですね。

オカダさんこんにちは(^-^)/

あ~懐かしい紙芝居の自転車覚えあるよ。良く近く神社の広場でおじさんがからから鳴らして自転車をひいてやって来ます。そして紙芝居が始まる前にねり飴や形に飴を入れて色んな形の飴を作ってくれます。確かねり飴や形の飴は10円か20円ぐらいだったかなぁ? 紙芝居は良く覚えいないけど確か童謡の物語やチャンパラとかだったかなぁ!

薄れゆく幼い頃の、心の中の原風景って、いくつになってもいいものですねぇ。

町の角に自転車を止めて、人を集める為に拍子木を叩きながら現れる紙芝居屋さん。その後を、付いて回ったものでした(๑´ڡ`๑)

そうそう!そうでした。

まるで紙芝居屋さんの稚児行列みたいなものでしたよねぇ。

写真のように外で紙芝居を見た経験がないけど 明治村や大正村や昭和村に行った時 写真と同じようにおじさんが声色を変えながら お話をしてるのを見た事はあります。

喋り方や声の出し方が上手なんですよね〜( ◠‿◠ )

明日を信じて…ただ々逞しく生きる

そうじゃないから 大切な何かに気付かない世の中になったのかも。

あらあら、等身大で昭和の路地裏紙芝居劇場、ご覧になってないですか!

10円玉一個を握り締めて、全力疾走して紙芝居のオッチャンの自転車を追い駆けたものです。

明日が信じにくい世の中って、やっぱり寂しすぎますよねぇ。

小学低学年の頃だったと思います。

学校の正門でおじさんが鐘を「チャリン♪チャリン♪」と鳴らして

「紙芝居始まるよぉ~~⤴」ってやっていましたが

流石に、紙芝居の内容はもうかれこれ55年以上まえの話!

覚えてません!

自転車の後ろのミニタンスみたいなのは覚えています。

皆さんが言われるように「練り飴」でした。

おじさんが割りばしを半分くらいした奴に練り飴を付けてくれて

「くねくねするんやぞ」「そうしんと固くなってまうでなぁ」

飴をくねくねしながら、おじさんの話術に

「ドキドキ」しながら紙芝居を見たもんです。

今となっちゃ~⤴ドキドキときめく事も無くなったなぁ~⤴

練り飴って言うのか、ぼくらは水飴に、オッチャンが食紅を一滴垂らしてくれて、それをクネクネして色を全体に付けたものでした。

紙芝居師というお仕事があったんですね。私は紙芝居を見たことがないですが人との間で人情があった時代ですね。高度経済成長の頃から人情が薄れた時代になってきました。年末に映画『活弁』を観ましたが、紙芝居師さんとの共通点を感じます。

活弁士に学んだと仰ってましたから。

夕方になると、ゴッツイ 自転車を引いたおじさんが 公園にやって来て 子供達が集まると、紙芝居の始まり始まり~

(●^o^●) でしたね ❗

練り飴を 落とさないように くるくるしながら見てましたね ‼️‼️

カラメル焼きは もう少し 後だったかしら~ ⁉️

カラメル焼きなんて洒落たものなんて、ぼくの時代にゃなかったような・・・。

せいぜい水飴か、マンボとかって言ってた、小さな佐次のうな棒で真ん中を丸く刳り貫き、一円玉が通るとウエハースにジャムを塗ってもらえた記憶が・・・。

そうそう、マンボ、マンボ…。

ほじほじするの、何だったかなぁ?って考えてました~。

あ~すっとしました~。

ありがとうございました(笑顔)。

ねっねっ、ありましたよね。

何だか食べると微妙な食感で、ちょっとニッキのような香りがした気がしますけど・・・。

そう そう! ウエハースに赤いジャム 塗ってもらいました~ (#^.^#)

色々 思い出して来ましたよ~

扇風機をつけて ビール ぷっファー ∥∥

夏日は苦手だけど ビールが 美味し~い

キリン一番搾り プラス 本麒麟

これから益々ビールの旨さが冴えわたりますよう!

さすがのぼくも

自転車の紙芝居は体験ないですわ(^o^)

それはすなわち、ぼくなんぞより遥かに若い証拠だね。

ですね(^o^)

めっさ、懐かしいです。

型抜き、よく失敗して割ってしまいました。それに、おじさんの荷台の一斗缶みたいな容器に水飴がたっぷり入っていて、うぉ〜っ!と興奮してました。

紙芝居のお話は、全く覚えておりません。食い気のみでした。

やっぱり!ぼくも紙芝居の演目なんて、どうだって良かった口でした!