「素描漫遊譚」

「斎宮(いつきのみや)界隈」

野花菖蒲に染め抜かれ、いつき野の郷に今年も忘れず夏が訪れる。

いにしえの雅やかな彩りで埋め尽くし、斎宮の斎王まつりは、静々とした旋律をたゆたえ王朝絵巻を現の世に導く。

写真は参考

写真は参考

祭りの後の静けさは、やがて訪れる蝉時雨までのわずかな休息。

ここ三重県明和町は、隔世の感が随所に溢れる特異稀な地だ。

皇女が禊ぎの居を構えたことにも頷ける。

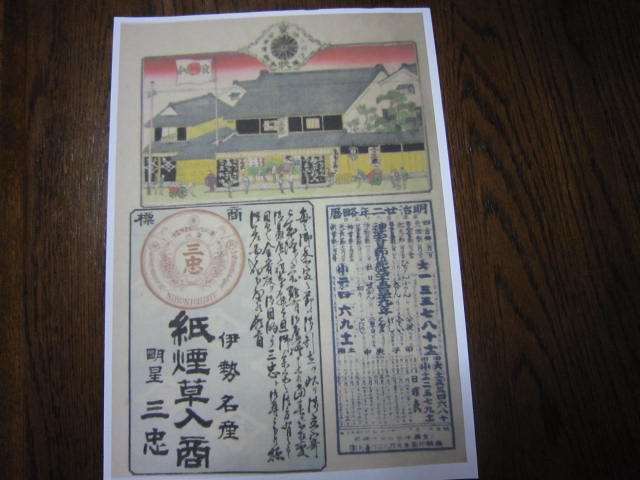

写真は参考

写真は参考

聖なる地の面影を宿した町だ。

だからなのかどうかは不明だが、駅前に喫茶店も食堂も、土産物屋も見当たらない。

何処ぞに面白い人はいないかと、道行く老婆と立ち話。

「あの家なあ土佐犬ばかり、5頭も飼うとるんさ」と。

そう聴かされては、黙って通り過ぎることなど出来ない。

怖い物見たさと相まって、恐る恐る訪ねて見た。

「この子はサクラちゃん言うてなあ」。

三重県明和町の田端憲子さん(55)は、立派な土佐犬を撫で上げた。

「???エエッ?サクラちゃん?」。

何とも容姿に不釣合いな名前だ。

「何でサクラちゃんなの?」。

機嫌を損ねぬように切り出した。

すると「そりゃあ、桜の頃に家に来たからやさ」。

なるほど、あまりに短絡的過ぎて二の句の告げようもない。

憲子さんが土佐犬を飼い始めたきっかけは、不審者を威嚇するのが目的だった。

最初に憲子さんの元にやって来た、青森生まれの土佐犬は、生後3ヶ月、体長約30cmのあどけない顔の雄犬。

北島三朗に似ていることから「サブ」と名付けられた。

どうやら名付けの遍歴は、この時から始まったと見るべきか。

サブは成長するにつれ、勇猛果敢振りを発揮。

ついに6歳の年に、第70代の全国横綱を張った。

四股名はその名も「斎王号」と名乗り、今年短い生涯を終えた。

写真は参考

写真は参考

「あん時は泣けて泣けてなあ」。

横綱の化粧回しで締め上げた在りし日の「サブ」。

大きな遺影を憲子さんは指差した。

2頭目は、3年前に他界したサブの妹。

「のぶえちゃん」と名付けられた。

再び「今度は何で?」と問うた。

「ああ、女の子やったで松原のぶえの『のぶえ』やさ」。

もうおのずと、他の名前も想像がつく。

「この子が、山本譲二のジョージ。こっちが、渡哲也のテツヤ。それと筍の頃に来たタケと、サクラの子供で、ボブ・サップみたいに強くなれと願ったボブ」。

今現在は、サクラを入れて全部で5頭。

一日朝晩2回の食事は、直径80㌢もある大きな鍋で、煮干や肉と野菜を煮込む。

1頭1回分の食事の分量は、大きなアルミの洗面器の半分。

大会を控えた朝夕の散歩は、1回5~6㌔の道程を軽トラックで引っ張る。

遠めに見れば土佐犬と言えどもやはり犬。

可愛らしく思えるが、いざ近寄ってみれば、雄犬の顔や身体のあちこちに牙の跡も生々しい。

年間7ヶ月に及び転戦が続く。

「それがこの犬の宿命なんさ。だから普段は思いっきり可愛がってやるんさ。試合の時は土俵に一緒に上って、私らもこの子らと共に闘っとんやでなあ」。

愛し方は千差万別。

猫可愛がりだけが愛ではない。

帰りがけ憲子さんがぼくを見送った。

離れた犬小屋から「ウオンウオン」。

写真は参考

写真は参考

大きく太い鳴き声。

だが怒っているようになどは聞こえない。

愛しい飼い主をひたすら呼び続ける、けなげな甘え声のよう。

なぜかぼくには、そう聞こえてならなかった。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。