「素描漫遊譚」

「三味の撥捌き」

「名古屋名物 美味ゃあもんなら かしわにういろうにきしめんに 味噌カツ天むす海老フリャア」。

色艶やかな着物姿で、陰陽の風情を弾き分ける見事な三味の撥捌き。

写真は参考

写真は参考

艶っぽさを浮かべた表情に、透き通る高音の美声。

『天は二物を軽軽しくも、与えたもうたというのか!』。

名古屋市千種区の民謡家、N.Kさん(57)のステージを拝見するたび、そう感じてしまう。

出来ることなら月明かりの元、盃を傾けながらほろ酔い気分のまま、しっとりと拝聴したいものだ。

冒頭の一節は、Kさんのライブに欠かせぬ「語り物」。

海の東海道と呼ばれ、熱田の宮の宿から桑名の宿まで、海上七里の道程を結んだ七里の渡し。

宮宿の当時の往来に想いを馳せながら、現代名古屋の風情を織り込んだ「名古屋名物」と呼ばれる語り物。

Kさんが作詞を手掛けた人気作品の一つ。

Kさんは、千種区今池の寿司屋のお嬢様として生まれた。

今でこそ全国から持て囃される「名古屋嬢」の、先駆的な世代の一人であったに違いない。

祖父と父の影響で、幼い頃から三味の音に囲まれながらも、西洋音楽を志しピアノの練習に明け暮れた。

高校3年の時、父親の誘いで民謡の会に連れ出され、三味線との運命的な出逢い。

「ドソドが『どびん』。『やかん』とか、父から口三味線で教わって。もともと音楽好きだったでねぇ」。

そんなある日、三味線を抱え持ち民謡の稽古へと向かった。

交差点で幼馴染とバッタリ。

「あんたあ!何処行くの?そんなん持って」と問われ、Kさんは「さすがに恥かしくて民謡とは言えず、『端唄だて』」と答えたとか。

時代はグループサウンズの全盛時代。

日本の古典的な民謡を、うら若き番茶も出花の18歳の娘にとって、口にするのも憚られた。

短大卒業後は、家事手伝いと民謡のお稽古。

「大人になったら、長唄のお師匠さんになりたいなって」。

そんな矢先、父は名立たる津軽三味線奏者を、家に招いた。

魂を揺さぶるような、津軽三味線の荒く激しい音色が、Kさんの五感を釘付けに。

奏者が名古屋に滞在した1ヶ月間、無我夢中で「六段」の曲を習い奏法を学んだ。

再び某民謡会のお稽古へ。

「撥が違う!叩き方が違う!って師匠に叱られて。『そんな乞食三味線、何処で習って来た!』って、津軽三味線を邪道と考えるような、偏見を持っとったんだろうね。それでその民謡会には、嫌気がさして」。

その後もKさんは、津軽三味線に魅せられ続けた。

世界デザイン博に名古屋が沸いた15年前。

白鳥会場から堀川を下った、宮の渡しの町並みに、Kさんは興味を惹かれて行った。

やがて興味は、庶民の中で息づいた文化へと。

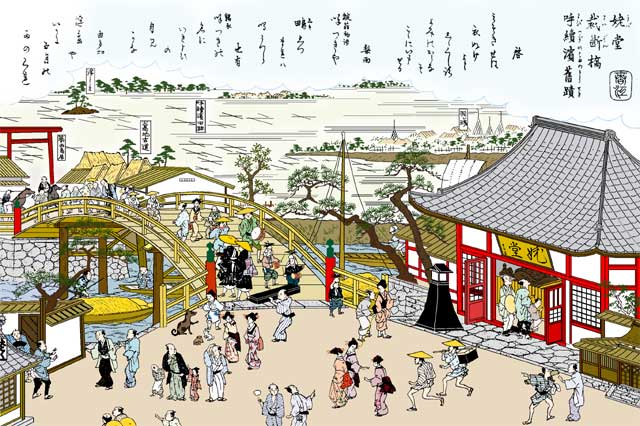

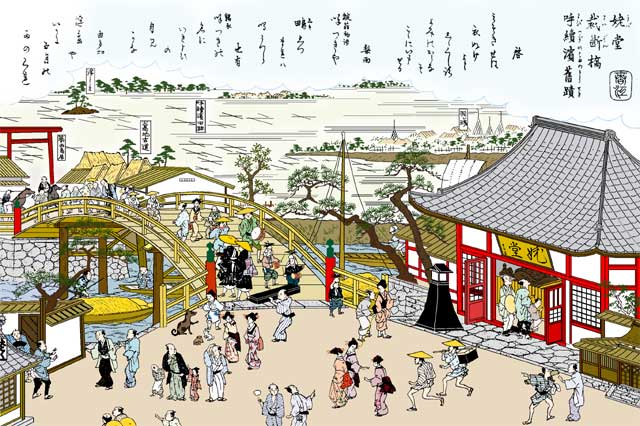

写真は参考

写真は参考

「それで初めて、都々逸発祥の地が、宮の宿だったと知って。どうやって出来たのか?誰が歌い始めたのか?って興味津々」。

宮の宿、東外れの八丁畷入口。

寛政12年(1800)秋、蜆汁を売る鶏飯屋という安直な茶店が出来、お仲やお亀といった女中が客を持てなしたとか。

その頃、関東から潮来節が流れ着き、お仲やお亀が盛んに替え歌として唄い広めた。

時を同じくして、神戸の町に大きな旅籠が開業し、東海道を行き交う旅人で賑わい、二人の替え歌はやがて神戸節と呼ばれ、囃子言葉から「都々逸」に。

写真は参考

写真は参考

『お亀買う奴 頭で知れる 油付けずの 二つ折れ そいつはどいつだ どどいつ どいどい 浮世はさくさく………』と、Kさんは口ずさんだ。

七里の渡しの常夜灯を背に、往時の伊勢の海原を見つめながら。

写真は参考

写真は参考

弦を指で棹に押し付け、ゆっくりと左から右へと指を滑らせる「糸音」。

奏者の含みと余韻を、聞こえないほど微かな残響音から聞き取る。

「打指」と呼ばれる奏法は、文字通り弦を指で打つ。撥で爪弾く音とも、微妙に異なる音色だ。いずれも閉ざされた座敷の、静けさ故になせる三味の技。

「人の心かなあ。消え入るように揺れる音が」。

一方の津軽三味線は、荒々しい撥捌きで、まるで厳寒の凍て付く夜を引き裂くように聞こえる。

写真は参考

写真は参考

「がさつだけど、奥が深くて凍みるんだわ」。

『三味の種類に貴賎などない』。

ぼくには、Kさんの心の声が微かに聞こえた気がする。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。