今日の「天職人」は、岐阜市東材木町の「鉄砲火薬店主」。(平成21年2月3日毎日新聞掲載)

首に風呂敷巻き付けて ハリマオ気取り瓦礫(がれき)山 銀球(ぎんだま)鉄砲撃ち過ぎて 這いつくばって球拾い みんな悪役嫌がって ヒーローだけで果し合い 撃てど撃たれど永遠に 不死身同士で泥仕合

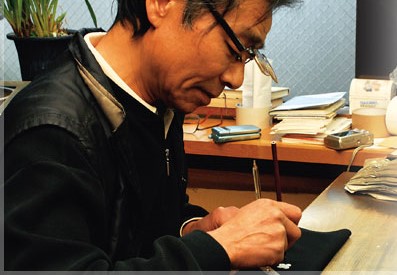

岐阜市東材木町の奥田銃砲火薬店。三代目主の奥田康雄さんを訪ねた。

今をさかのぼる442年前。

織田信長は、難攻不落と謳われた金華山の稲葉山城を落とし、岐阜城と改め天下布武を旗印に京を目指した。

信長は戦国武将の中でも、いち早く戦に鉄砲を重用した事でも知られる。

その岐阜城の西に広がる城下には、多くの職人たちが暮らしたであろう、その痕跡を宿す町名が今なお数多く残る。

木挽町、材木町、大工町、布屋町、靱(うつぼ=矢を携帯する筒状の容器)屋町、万力町、金屋町。

しかしもう、往時を偲ばせるような職人の姿は、どこにも無い。

そんな感傷に浸りながら歩いていると、奥田銃砲火薬店なる看板が。

もしや!信長の鉄砲隊を支えた、戦国時代から続く鉄砲鍛冶か鉄砲商人の末裔か?

思わず逸(はや)る心で歩を進めた。

「残念ながら家の創業は、大正の初めですわ。創業した爺さんは、日露戦争の二百三高地へ出征して、騎兵隊の先頭で三八式銃を構えて、真っ先切って突進したらしいです。それで乃木大将から金鵄(きんし)勲章をいただいたって、そんな自慢話をよう聞かされました」。康雄さんは、射撃場へと導いた。

康雄さんは昭和22(1947)年、5人兄弟の次男として誕生。

大学を出ると、繊維関係の商社で営業職に就いた。

家業は長男が継ぎ、昭和46年には店と道路を隔てた、斜向かいの場所にエアーライフル射撃場を開業。

「ちょうど射撃人口が、増加の傾向にあった時やったからねぇ」。

康雄さんは懐かしそうにつぶやいた。

その5年後に長男が急逝。

「それで29歳の時に、急遽跡継ぐことになったんやて」。

多くの民は、つい30年前に戦争と言う名の下で、人が人を殺め合ったことなど忘れ去り、高度経済成長に沸き立っていた。

人を殺めた銃の技は、いつしか一つの競技へと成長。

「五輪でも射撃は目立たないから、テレビじゃ中々取り上げられんのやって」。康雄さんが苦笑した。

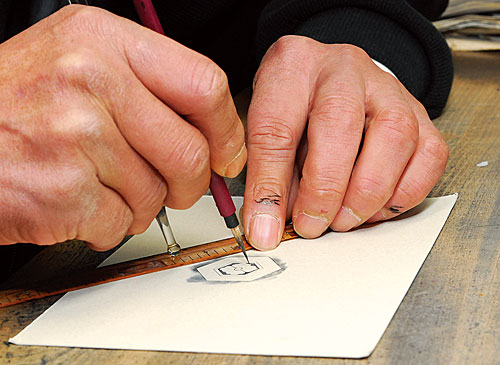

散弾銃を用いるクレー射撃の場合、1㍍四方の射台で銃を構え、射撃手が上げる。

「ハイッ」の声を合図に、1枚の皿のような標的が空中へと飛び出す。

射撃手は銃を構え、標的に照準を合わせ引き金を引く。

「射台の上で雑談でもしとると、その声にマイクが反応して標的が発射されてまう」。

1発の散弾実包からは、35~36㍍先で400個の散弾となって、新聞紙を見開いた程に広がり飛び散る。

「でもブームのピークは、昭和53年頃まで。それからは徐々に下火やね。特にライフルを使った凶悪事件なんかが起きる度に、銃砲所持の規制も強化されるし」。

逆に銃の所有者は、それだけ身元確実な紳士の証でもある。

バカと鋏の喩えではないが、銃も火薬も人次第。

折りしも今日は節分。

人の心に巣食う邪気を祓い、平和な日々を祈りたい。

「鬼は外、福は内!」

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。