今日の「天職人」は、岐阜県高山市八軒町の「紙絵馬師」。(平成21年9月16日毎日新聞掲載)

飛騨の盆地に蝉時雨 短い夏を競い鳴く 盆も間近の茹だるころ 松倉山へ一詣 観音様の境内にゃ 縁起紙絵馬市が立ち 商売繁盛みな健康 跳ね飛ぶ駒に願立てる

岐阜県高山市八軒町、松倉絵馬総版元の池本屋。六代目紙絵馬師の池本幸司さんを訪ねた。

「ぼくの書いた馬は、先代のに比べたらまんだ生きてない。やっと皆に認められるようになったのは、刷毛で描く鬣(たてがみ)。馬が颯爽と走っとるように、鬣が風に靡(なび)かないかんのです。昔はよう『この馬鬘(かつら)被っとんのか?』って、笑われましたわ」。幸司さんは、そう言うと一息で和紙に筆を走らせた。

池本屋の創業は、文政年間(1818~29)の後期。

高山市の西、松倉山の中腹にある馬頭観音を本尊とする松倉観音堂には、毎年8月9日と10日の両日絵馬市が立つ。

人々は、和紙に描かれた紙絵馬を、家内安全や商売繁盛祈願の縁起物として、我先にと買い求める。

「江戸末期ころは、牛馬を牽いて危険な山道を登り、牛馬の安全や養蚕満足を願い、観音様詣をしとったらしい。だから途中、牛馬ごとよう崖から落ちて。それを初代池本屋長助が見かね、紙絵馬で代参することを思い立ったらしいんやさ」。

幸司さんは昭和46(1971)年、2人姉弟の跡取り息子として誕生。

高校を出て名古屋の専門学校で学び、20歳の年に帰郷。

プロパンガスの配送や、駄菓子製造に携わり平成9年に家業へ。

「しばらくは、社会勉強のつもりやったんやさ」。

父を師と仰ぎ、描いては捨て描いては捨てを繰り返した。

「先代は一枚の素描(すがき)にわずかたったの2分。それでもどの馬見ても、生き生きと走っとるんやさ。だから先代の手先を盗み見て、筆づかいを覚え込んだり、上絵の色づかいを真似てみたり」。

幸司さんの試行錯誤は続いた。

世襲という重き荷物を背負い、いつかは先代を超えるのが宿命と、自らに言い聞かせながら。

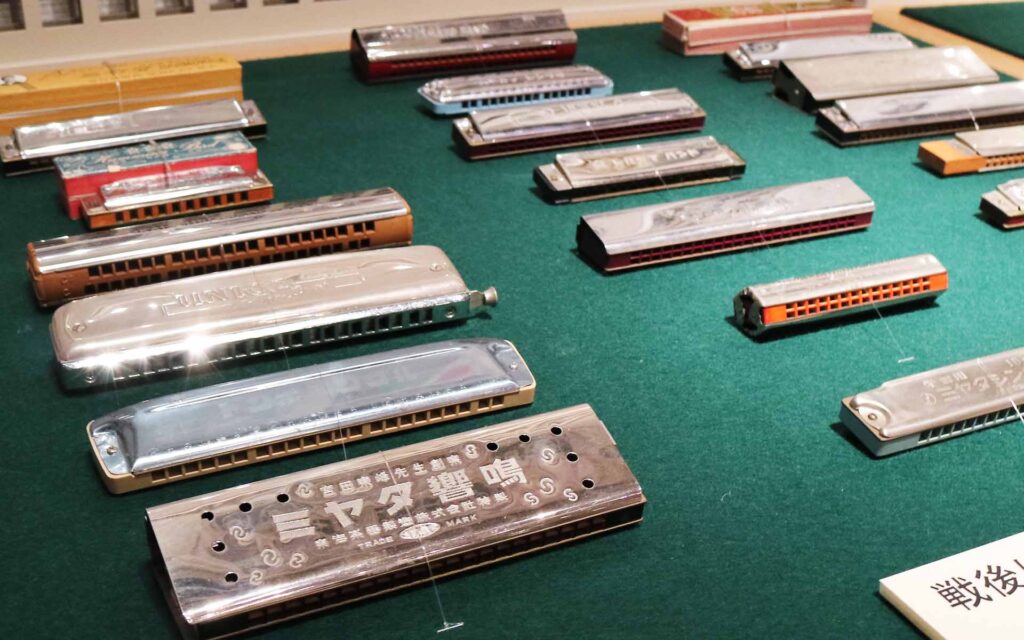

池本屋の紙絵馬は、手描きと木版の2種。

道具は4種類の筆に墨汁と刷毛、そして顔料に馬楝(ばれん)。

手描きの場合は、まず素描の上に色付けし、さらに上絵を施す。

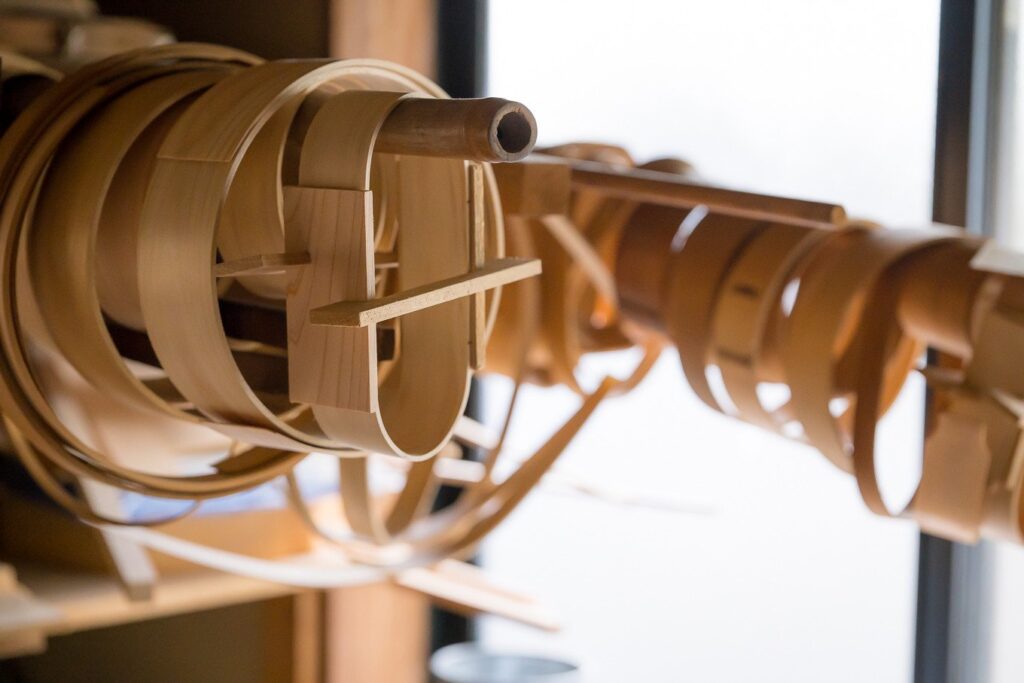

木版摺りの場合は、版木に刷毛で墨を塗り、最初に新聞紙の油を吸着させてから、県内産の和紙をあてがい馬楝で摺り上げる。

いずれも最後に、代参でご祈祷を済ませた、馬頭観世音菩薩のご朱印を押印し、それで完了。

年間を通じ2000枚が描かれ、その内の半分に当る1000枚が絵馬市に用いられる。

平成14年、優子さんと結ばれ、翌年跡取り息子が誕生。

だがその代償は、余りにも大きかった。

「息子が産声を上げる10日前に、先代は息を引き取りまして」。

誰よりも孫の誕生を、希(こいねが)ったはずの先代の願いは、無常にも聞き入れられなかった。

「でもこの子の性格が、先代の生き写しみたいに、そっくりなんやさ」。

幸司さんは、まだあどけなさの残る、将来の七代目をこっそり見つめた。

「今でも毎日が修業やもんで、先代に追い付くにはまだまだやわ」。

間もなく飛騨の盆地に、馬肥ゆる秋が訪れる。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。